.

.

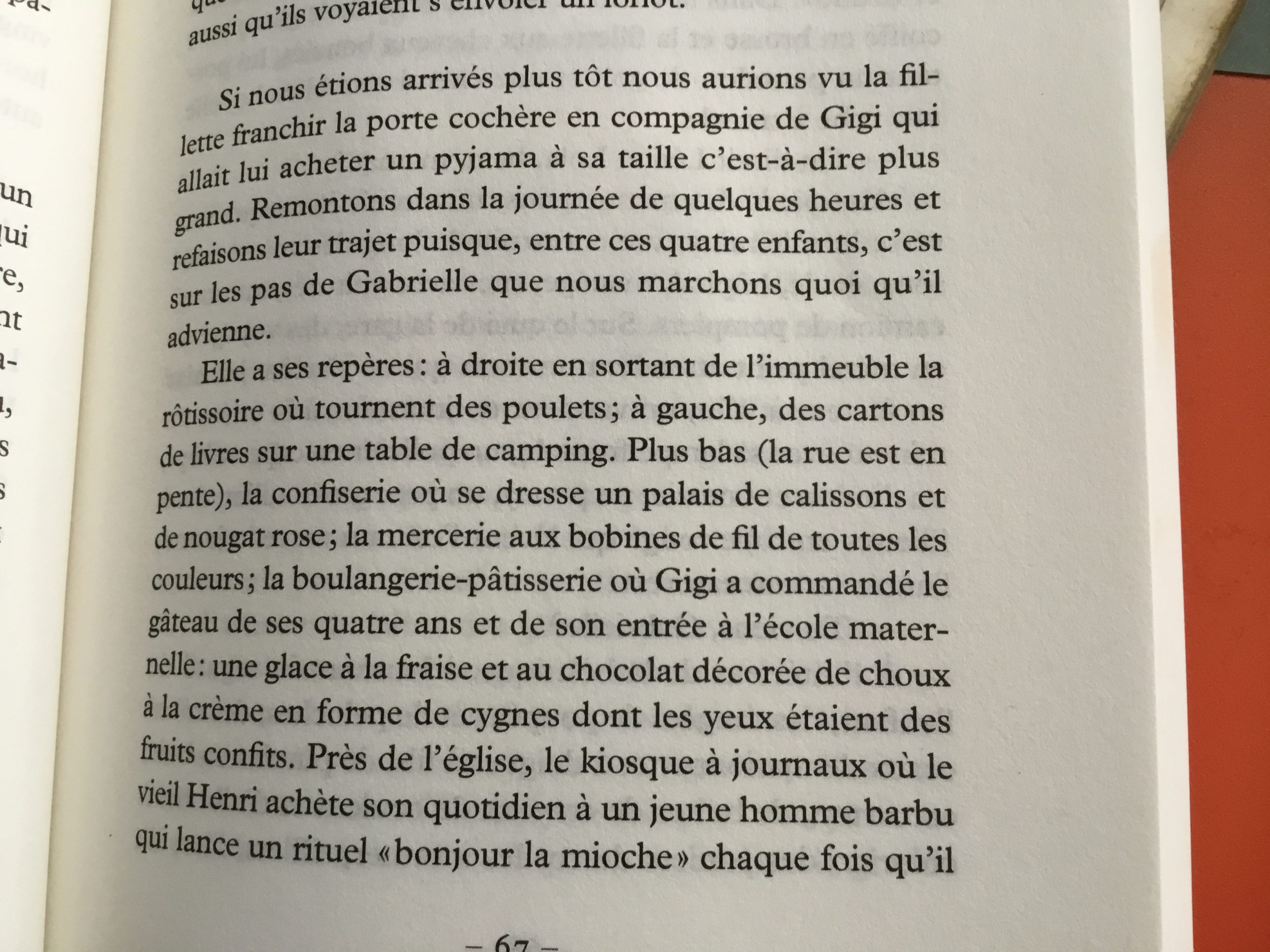

Gigi n’est pas le personnage principal. D’ailleurs on ne la suit pas tout de suite. C’est parce qu’elle se trouve à une intersection, un nœud, comme ceux que font les plantes-lianes à l’endroit où ça se resserre et où ça repart en tiges et en vrilles, poussé par la faim de trouver la lumière, ici et là. Dominique Dussidour emmène, au sens propre. Elle dit Viens, regarde ici cette rue qui mène à ce pont, elle dit allons voir plus loin, littéralement, un peu comme l’accompagnatrice au chapeau choisi pour être reconnaissable, c’est plus facile pour rallier les touristes autour d’elle, qu’ils ne se perdent pas, elle porte un classeur ouvert contre sa poitrine avec tous les détails importants, elle guide, elle dit Ici… et lève le bras pour montrer une petite maison posée sur la pierre d’un clocher, à des centaines de mètres au-dessus des têtes, elle raconte qu’un soldat dans cette petite maison coincée là-haut, il y a des années et des années, faisait le guet.

Elle, Dominique Dussidour, ne fait pas le guet, parce qu’elle n’a pas envie de rester sur place et immobile, il lui faut au contraire garder la liberté d’aller un peu partout, elle est très libre, et le parcours qu’elle suit est comme elle, gourmand, le passé, le présent, ce qui se voit de l’extérieur et même les endroits inconnus qu’on sait déceler, mais qu’on ne sait pas toujours nommer. Elle observe les fils enchevêtrés pour nous, avec nous, sans autoritarisme, avec le même genre de curiosité qu’a une Agnès Varda, une volonté de voir comment les choses se déplacent, s’articulent, se chevauchent, disparaissent tout en se créant.

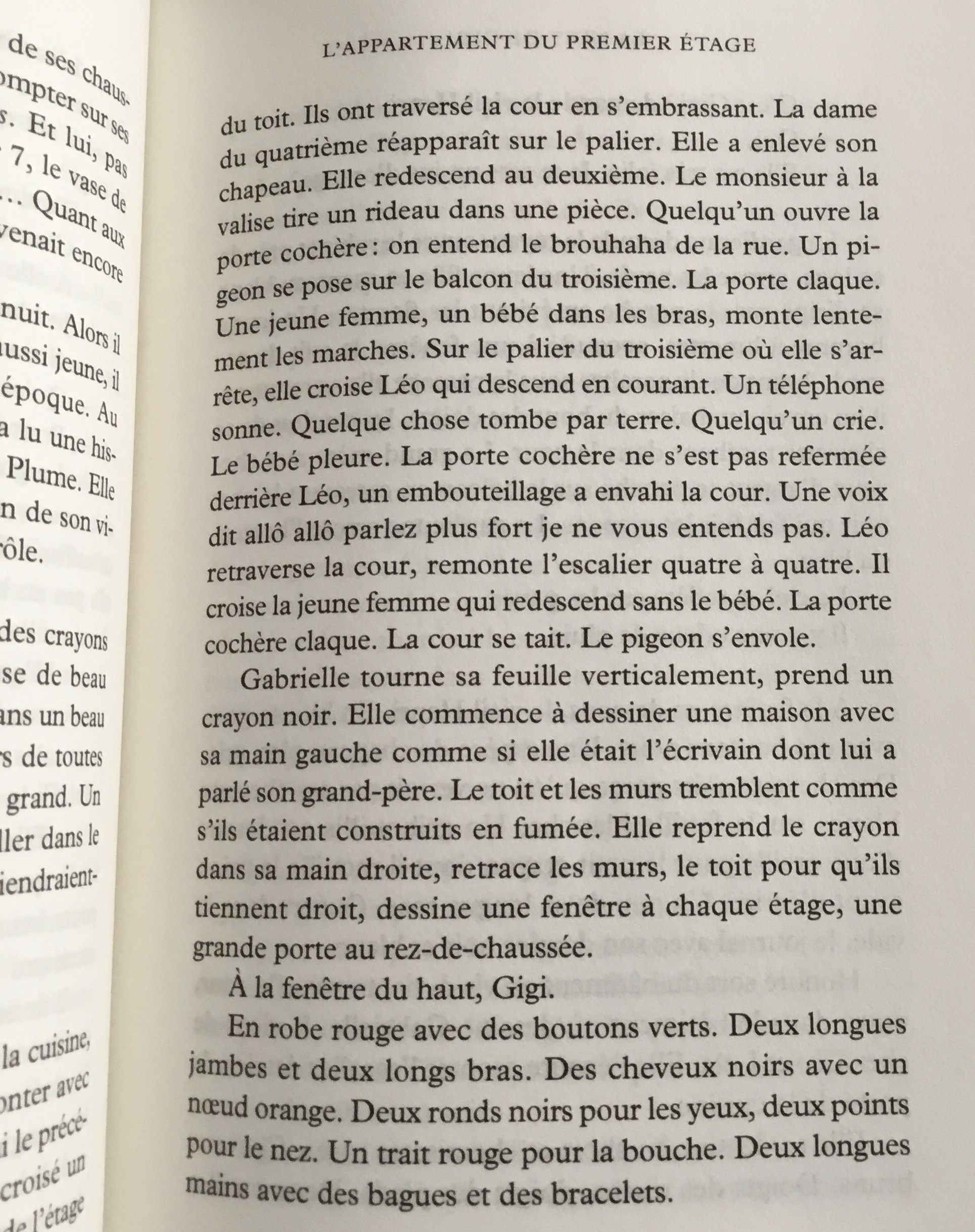

Il y a un groupe d’amis et d’amies, il y a des conditions atmosphériques, un été là, de la pluie plus loin, une rivière où se baigner, un appartement à l’étage, un vieil homme qui a fait le tour de sa vie, et la vie capturée dans des dessins d’enfants.

La nuit est un moment spécial où toutes les choses se rejoignent, c’est l’endroit préféré des plantes-lianes, car ce qui semble être dû au hasard, ces petits détails accumulés, ces vestiges du jour trouvent de quoi s’agglomérer ensemble pour former un tout. Un vrai tout, c’est-à-dire un tout en expansion, non limité à ses bordures. Un tout poreux, comme les pierres blanches que l’on ramasse sur les plages, mangées de trous.

Il y a Lola, il y a Gabrielle, il y a Honoré, il y a une exposition de films et de photos, des adolescents en révolte ou simplement en recherche de quelque chose, de quoi on ne sait pas, mais cela flotte constamment, ce désir de trouver ce « quoi » que l’on cherche et qui ne finit pas avec l’âge. C’est la vie. Et comme la vue de Dominique Dussidour est panoramique, elle n’oublie pas, dans la vie qu’elle raconte, de placer les creux, les absences, les impossibilités, les empêchements, ces petits trous dans la pierre.

Ce n’est pas une vue mélancolique, nostalgique du temps qui, en passant, malaxe les vies de Jacques, de Léo et des autres.

Il y a une grande sérénité. Les choses graves sont acceptées, telles que. À la même échelle que les petites merveilles dessinées au crayon de couleur par les petites mains de Gabrielle enfant. Tout est grave, tout compte, tout est léger, ne pèse pas plus qu’une plume, et tout est lourd, marqué à jamais en creux.

Les poissons exotiques Gnatho, un disque de PJ Harvey, une chanson de Josquin des Prés, les œufs de cochenilles qui colorent de rouge les bâtons d’aquarelle, la géomancie, tout compte, tout est lourd et léger. Ou plutôt, tout pèse son poids, son poids interne, ou sensible, la hiérarchie de la vie étant bizarre, bizarrement dérégulée, de minuscules choses aussi fines qu’un conte d’Andersen étant aussi massives, ou plus, qu’un chapiteau de foire.

Au cœur de La Nuit de Gigi il y a un creux immense. Une disparition. Comme si une bombe était tombée. Gigi au milieu des gravats, rassemble, et rassemble les morceaux éparpillés. Je ne sais pas comment fait Dominique Dussidour pour braver la tristesse, la retourner, envers sur endroit. La Nuit de Gigi, avec sa tragédie centrale, n’est pas triste. Elle dit que oui, nous le savons, la vie est une tragédie, mais Viens, avançons au milieu des poissons. Oui, on peut penser que tout semble gratuit ou dérisoire, comme si rien n’avait de sens, mais si on regarde mieux c’est faux, tout est utile, toutes les vies servent, même celles qui se sont arrêtées, car en regardant mieux on voit bien que celles-là, les finies, continuent, comme les plantes-lianes s’arrêtent contre un obstacle, tâtonnent et le dépassent, la mort est un obstacle comme un autre, elle fait partie des cloisons et des contorsions que la vie charrie, naturellement.

Et puis il y a le degré de perception de Dominique Dussidour. C’est très fin. Ça claque et fuse. Très délicat. Et simple. Ouvert. Traversé par. Vivant. C’est paisible et terrible. Sans chercher l’exhaustivité ou le contraste décoratif (non, ça n’est pas décoratif).

Il y a aussi la question de la filiation. Ce qui est donné et transmis, inconnu, incomplet, ce qu’on connaît bien mal de l’enfant qu’on a porté pourtant, ce qu’on connaît bien mal du parent dont on vient pourtant, comme cette guerre qui restera non-dite.

Si La Nuit de Gigi était un tableau, ce serait La Tempête de Giorgione. Une vue de la réalité, avec sa part d’énigmatique, gentillesses et douceurs, grandes inquiétudes incluses. Ou bien ce pourrait être certains tableaux de Zao Wou-Ki, par exemple Water Music.

Un peu de Perec aussi, dans la tentative d’épuisement de lieux qu’on n’épuisera jamais.

Le regard flotte pour extraire des indices. Et comme les choses ne sont pas délimitées, c’est une broderie de fils, tous distincts, différents, qui se rejoignent.

.

J’aurais bien voulu pouvoir dire tout cela à Dominique Dussidour de vive voix, mais ça n’est pas possible, alors je vous le dis à vous.

.

.