c’est un genre de tribune, images et texte, tous les mercredis ou les vendredis – ça pourrait aussi bien faire une carte postale de réclusion – on en est encore à la réclusion (pourquoi cinq mille et pas huit ou trois ?) (cinémas bars théâtres musées expos restaurants dance floor et autres music hall sont fermés pour combien de temps encore ? pour combien de temps encore ?) (noël sera dissemblable : tous les ans, on essaye d’y échapper – pourquoi ne pas prendre le pli ? – pourquoi aller faire des courses, des achats, des cadeaux dis moi, pourquoi ? pour qu’on nous aime ? )

quelques éléments de mobilier urbain en entrée de billet (quelque part à La Salle, Québec)

les images qui sont ici posées sont déjà médiatisées (la plupart d’entre elles apparaissent sur un rézosocio, en commentaires de signalements sur le tour du monde virtuel – tour je ne sais pas, virtuel donc deux fois plus – au carré dirait un matheux idiot – ce n’est pas qu’une lapalissade) (des images induites par d’autres qui existent donc ailleurs) dans les enceintes, Georges Harisson et son « isn’t it a pity » – il y a sur le bureau un dossier marqué « dreamland + » lequel contient deux cent quatre vingt quatre éléments (un par jour peut-être, 5 jours par semaine, un ou deux ans de suite – marque de fabrique – ici huit occurrences) (maison[s]témoin des élucubrations – des images n’en plus finir)

aux états, marques de pneumatiques dont l’une licencie à tour de bras ici (près de neuf cents – japonaise – les Conti les Goodyear les autres : les équipementiers automobiles – la crise ?)

quelque part au royaume uni (plus pour longtemps) (l’unité, je veux dire, de ce royaume – parfois je me dis que la disparition de la souveraine aux quatre vingt quatorze balais (sa mère mourut à cent un) (on ne le lui souhaite certes pas) marquera un pas dans cette désunion – que nous apportait ce royaume ? qu’a-t-il fait de ses esclaves et de ses livres sterling ?

à nouveau aux états, un petit môme sur un banc bleu (l’image précédente le voyait choir de ce banc – un petit enfant noir) –

ici on travaille la couleur (étude en vert), encore aux états – un tropisme sans doute du réalisateur – les jeunes gens qui courent en ville (parfois ils se déplacent en meute – à d’autres moments ils glissent sur des patins à roulettes investissent les rues à la nuit tombée – les jeunes gens à qui appartient l’avenir comme à nous) et de l’autre voyage, quelques images retrouvées dans le dossier « récents » créé sans que j’en sache rien (six cent quatre-vingt documents)

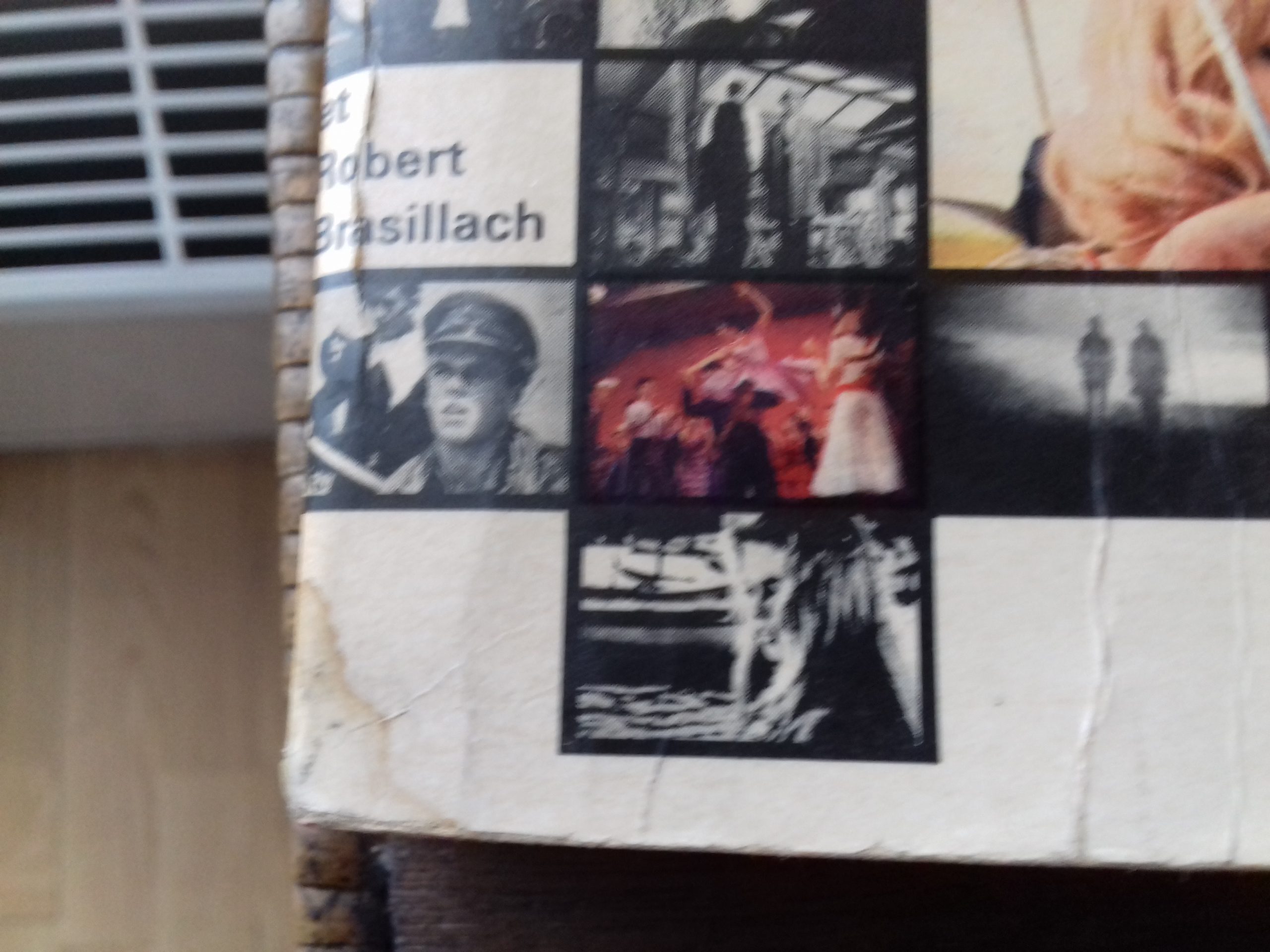

ici c’est à Tandil, cinquante kilomètres au sud est de Buenos Aires (Argentine) (en cette ville se réfugia après guerre et trois années de prison, je crois, Robert le Vigan (acteur de cinéma français, pro-nazi) (il y mourut, à soixante-douze ans : la vie n’est pas chienne) (je regardais et cherchais ici la gare, et une maison bleue)

du côté de Vera-Cruz, un chien qui cherche de l’ombre – et le rose et le bleu – et le regard –

puis une plage à Dunkerque ( les couleurs qui reviennent, la voile blanche comme la peau du type- le nord) – la mer loin, la bâche –

je crois que c’est en Inde, à l’occasion de la recherche inaboutie que j’avais entreprise après relecture – durant les cent cinquante jours de l’inter-réclusion – de Nocturne indien (Antonio Tabucchi, 1984 et 87 en français traduit par Lise Chapuis, Christian Bourgois 10_18 1976)

je crois que c’est en Inde, à l’occasion de la recherche inaboutie que j’avais entreprise après relecture – durant les cent cinquante jours de l’inter-réclusion – de Nocturne indien (Antonio Tabucchi, 1984 et 87 en français traduit par Lise Chapuis, Christian Bourgois 10_18 1976)

probablement le contrechamp – c’est à Goa – le royaume était uni alors et le Commonwealth (le même élan commun, quelque chose dans ce genre, la couronne, le kricket le golf et le polo) – nous disposons aussi de ce genre de folklore (Un barrage contre le pacifique tu te souviens ? ah Marguerite…) – alors les images

ici c’est en France la construction de l’Iter (réacteur thermonucléaire expérimental et international) à Cadarache – le monde comme il tourne : budget initial : 5 milliards d’euros, le truc n’est pas fini mais le budget a été multiplié par 4 : sur Terre meurent de faim quelques centaines de millions de pauvres… –

ici c’est en France la construction de l’Iter (réacteur thermonucléaire expérimental et international) à Cadarache – le monde comme il tourne : budget initial : 5 milliards d’euros, le truc n’est pas fini mais le budget a été multiplié par 4 : sur Terre meurent de faim quelques centaines de millions de pauvres… –

deux mômes sur une mobylette à Hanoï (encore que pour les âges, je ne saurais pas te dire) – il faut illustrer, faire en sorte que quelques images de cette maison permettent aux passants de s’enhardir à poser quelques questions, à s’intéresser à ce lotissement – les temps sont durs pour tous – l’atout, c’est qu’elle se situe en banlieue , un jardin, une étendue libre, un air plutôt pur –

elles sont toutes vraies, mais celle-ci plus que les autres sans doute – « comme un petit coquelicot mon âme » quelque chose de ce genre –