un

deux (image rognée (c)Pierre Ménard)

trois (ils sont quatre – à vomir)

quatre

cinq (et cinq bis)

des profils inconnus ou trop connus – « je ne sais ce qui me possède » disait le poète – mais justement, voilà un moment que j’ai des difficultés – la maison en sera le témoin – parce que les choses ne vont pas, mais pas du tout (je fais référence à Zineb, à Steve, à tant de gens qui meurent sous les coups de la police) et d’autres encore qui me blessent et me choquent – encore avant hier, un Cédric C. qui meurt pour une insulte à un agent de la force publique (mourir pour un mot…) – je ne sais ce qui les possède… – qu’aurait-il à craindre d’ailleurs, cet agent ? Deux mois avec sursis ?

six

sept (au 20 rue Julien Lacroix)

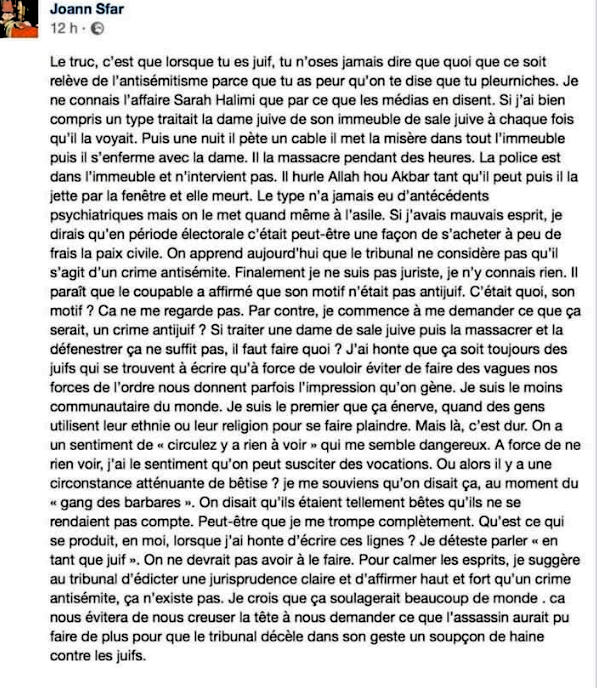

les gens passent, de l’autre côté de la rue – profils – égyptiens, je me souviens aussi – je mélange tout, mais tout est aussi au monde – je me souviens de ce texte que faisait paraître il y a quelques semaines Joann Sfar

un peu long, un peu difficile à lire : cette dame, Sarah Halimi, vivait à deux pas de chez moi – le samedi qui a suivi son assassinat, les gens sont allés par les rues, une rose blanche à la main – j’ai ce même sentiment, quelque chose comme de la honte à faire paraître ce genre de texte que je signerais aussi – les profils

huit

j’en tiens sans doute des centaines

neuf

dix

je pensais : il faudrait écrire une histoire, regarde j’ai soixante six ans je n’aime guère cette vie-là j’essaye de la rendre plus agréable vivable aimable tendre je bute sur ce genre de fait divers souvent je me dis finir sa vie en prison ne le donnerais-je pas pour supprimer ce type qui est fou – qu’on arme mon bras, qu’on me dise où et quand comment je trouverai – il suffit de chercher – supprimer de la surface de cette planète un tel outrage à la vie, à l’amour – ce n’est pas lui qui la traitait de « sale juive » mais ses filles, elles vivent toujours là à quatre pas d’ici –

onze

ce genre de pensées suis-je seul à les avoir ? elles viennent, on bâtirait une histoire, on écrirait les moments clé

douze

on tâcherait de rendre les choses vivantes – les lieux plus ou moins communs – le conformisme la convention – on ferait lire on publierait – rendre le monde plus beau, plus juste – ainsi qu’un autre type (je me souviens de cette autre histoire, semblable, le type est en fuite au Japon dit-on

treize

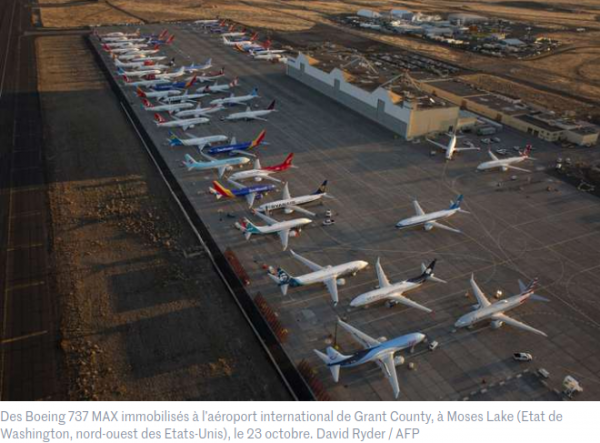

on laisse faire et on passe à autre chose – instigateur des attentats du treize novembre 2015 – on sait qui il est on en connaît l’allure –

quatorze

des gens du mossad des barbouzes de la cia ou du deuxième bureau – « oh je me présente, mon nom est Drake, John Drake » car tous les gouvernements ont leur service secret – ce ne serait pas ce n’est pas bien difficile – regardez ce type qui s’appelait Sergueï Skripal et sa fille Yulia : on sait pertinemment qui sont ses assassins (ils ont un peu manqué leur coup, bah personne n’est parfait) – les voici de face

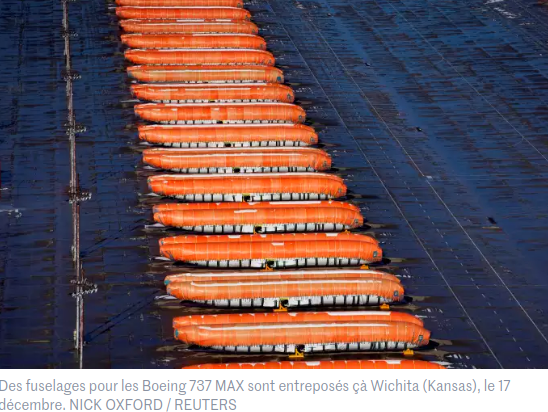

quelque chose de particulier ? Non, rien – un peu du même genre que les deux- dit-on – qui aidèrent Carlos Guyancourt à s’échapper (une caisse de musicien, un masque anti-contagion, deux avions prêtés par des amis/connaissances/obligés sans doute – l’affaire est faite) – je mélange tout, oui, voilà – le profil, c’est aussi parfois ce qui permet aux antisémites de réaliser un rêve, celui de reconnaître le juif, Süss crochu du nez, ce genre de salade – ce monde-là

quinze

souvent, sur ces images, ce sont des gens que je ne savais pas y trouver – oh bien sûr ce serait user des armes qu’on déplore les voir utiliser – on se dégraderait, oui, pour un monde qui n’en vaut pas la peine – ça ne fait rien, un moment j’ai pensé qu’il y avait là un devoir, pour moi, me souvenir de ces wagons plombés et du numéro gravé sur l’avant-bras de mon grand-père – on commet tous des erreurs – pour finir, cette image (c’est moi) que j’aime tant (un portrait fait par le robot) au cinéma de plein air, au parc, en été (ou quelqu’un qui posa son image sur le site – je ne sais pas – de trois-quart) j’attends de voir