Catégorie : entrée

visite virtuelle #1- l’Entrée

L’entrée : on ne réalise pas tout de suite que c’est l’entrée parce que, faute de place, l’architecte la fait tenir dans un espace qui se situe entre l’escalier, le couloir qui ouvre sur la cuisine, et le salon. C’est pourtant indiqué Entrée sur le plan, donc elle existe (puisque tout ce qui est écrit est réel).

Il faut, en revanche, prendre le temps du resserrement sur soi-même, un peu l’impression d’entrer dans un placard alors qu’on pense accéder au jardin. Mais c’est la vie.

La vie est faite d’aménagements de ce type, où on doit faire machine arrière mentalement, se résigner à ce qu’il est possible de traverser, et tant pis si c’est de la taille d’un mouchoir, tant pis si c’est de la taille d’un désert. L’espace est un drôle de concept qui ne s’adapte pas automatiquement à soi, c’est l’inverse.

Et en se mesurant à lui (l’espace), en tentant de s’y adapter, il est possible qu’on perde un peu de joliesse, un peu de fierté, qu’on perde un peu de commune mesure, de jugement, qu’on perde un peu la respectabilité de l’humain libre (je dis « humain libre » et pas « homme libre », car la moitié de l’humanité n’est pas un homme. Il faudrait certains jours être Navajo et comme les Navajos connaître quatre genres : homme, femme, homme féminin, femme masculine. Et je ne sais rien d’autres tribus qui peut-être en savaient encore plus sur nous même mais dont on a coupé tous les arbres et brûlé toutes les peaux). On perd un peu de ses moyens en s’adaptant aux Entrées courant d’air.

N’empêche, l’Entrée inexistante donne une bonne idée générale du reste. Et la respectabilité d’humain libre, comme elle est élastique et résistante, reprend vite le dessus.

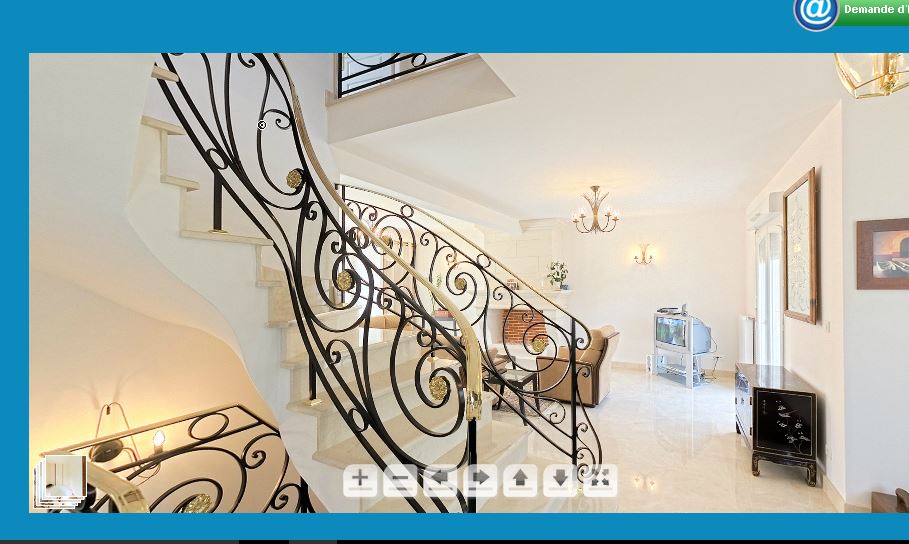

Par exemple l’escalier (on ne voit que lui) est une structure noire et dorée à rampe d’ivoire et inclusion de blasons solaires. Cela réveille la majesté en nous. Nous titille la perruque poudrée du Louis le quatorzième ou de la Pompadour. Avec un escalier comme celui-là, c’est sûr, nous ne vivons pas dehors.

Dehors c’est la boue, la poussière, les manants. Le petit peuple sans genre qui s’active dans l’ombre et la sueur. Nous n’avons peut-être pas d’Entrée, ni la sagesse des Navaros, mais nous avons un escalier cannibale. Un escalier ventru, clinquant, outrageusement agressif (c’est une agressivité de type 2, celle qui ne se voit pas et ne laisse pas d’ecchymoses).

En tant que visiteur virtuel de cette possession virtuelle nous sommes du bon côté du mur, celui sans bandages ni fractures où l’ego se pavane tout neuf. À croire que c’est un ego de métal, lui aussi noir et doré à rampe d’ivoire et serti de symboles de pouvoir. Les luminaires sont dorés également, preuve qu’on assiste ici à une volonté de construire un monde assorti et cohérent.

C’est la cohérence qui nous manque le plus disait l’autre (il n’aurait pas dit ça s’il avait été décorateur d’intérieur. S’il avait dû décider de l’assemblage de couleurs et de textures entre elles pour qu’elles facilitent la glisse. Qu’on puisse passer d’une Entrée infinitésimale à une propriété où de grands chiens poilus et roux courent derrière des purs-sangs, en une seconde).

De l’autre côté de la rue

Face au grand terrain loti, maintenant largement ouvert sur la rue, le mur d’enceinte de l’ancienne propriété ayant été abattu pour laisser voir le parc, ou ce qui en reste, et les premières maisons du lotissement, dont la notre, la témoin, jeux de parallélépipèdes blancs animés de grandes verrières, c’est toujours l’alignement de petites villas, un peu hétéroclites, leurs barrières, leurs tout petits jardins assez touffus pour que la vie du nid, l’aisance un peu étriquée de leurs propriétaires, soit préservée.

J’aime bien nos maisons.. elles ne sont pas totalement indignes, même si c’est un ton en dessous, en mineur, des architectures de villas du début du 20ème siècle qu’admirais tant quand, il y a très longtemps, j’étais étudiante en architecture, ou tentais, cela n’a pas duré, de l’être,.. cette pureté presque brutale, ces proportions qui se mariaient dans mon petit panthéon à celles des bâtiments cisterciens du sud ou aux églises romanes d’Auvergne, dans la plénitude de leurs proportions, dessins dans l’air, des formes et pierres aux formes et béton.. mais aux heures où je m’ennuie, et même si je dois meubler les moments creux par diverses tâches, pour le cabinet, sur l’ordinateur de mon coin bureau dans l’entrée, ou un peu à cause de cela, les moments d’ennui ne manquent pas pendant les heures d’ouverture, surtout en semaine, je regarde avec de plus en plus d’amitié, de l’autre côté de la rue, juste en face, encadrée par les deux pans du mur de clôture qui ont été conservés, habillés de vigne vierge, pour donner l’image d’une entrée au lotissement, encadrée de nouveau par les deux piles de son portail, une petite villa que je me refuse à dire kitch – on n’injurie pas ses amis, non, je pense coco, c’est mon terme pour le ridicule attendrissant.

Elle n’est pas très grande, blanche rehaussée de gris doux et sage, le gris imitant le bon ton, elle est carrée, surmontée d’un petit triangle abrité par un auvent roux, triangle habillé d’un panier fleuri et soutenu par deux petits putti sans ailes, gentiment déhanchés et posés sur le vide. Le rez-de-chaussée s’ouvre par une porte cintrée, de même largeur ou étroitesse que les deux fenêtres qui l’encadrent. Le premier étage, légèrement moins haut pour respecter les règles, reproduit la même disposition. L’étroite porte fenêtre centrale ouvre sur un balcon arrondi supporté par deux autres putti, qui se regardent en se balançant, ou le prétendant, sur de lourdes guirlandes. Il y a des volets sages, des petits carreaux aux fenêtres et deux lanternes. Elle est délicieusement prétentieuse et un peu sotte, mais avec mesure.

Je ne vois jamais personne entrer ou sortir par la porte ouverte sur une ombre mystérieuse, les volets du bas sont ouverts, ceux du haut entrouverts pour que la chaleur ne rentre point. J’imagine deux petits vieux, Philémon et Baucis, endormis sur un grand lit derrière la porte fenêtre, ou attendant, souffle retenu, que leur fin vienne à eux en souriant.

Et il y a presque toujours l’un ou l’autre des visiteurs pour la regarder vaguement rêveur.

L’autre jour, pendant que sa petite femme, charmante la petite femme, et pleine de projets, furetait de pièce en pièce, l’époux, ou non, qui lui avait délégué le choix, très chic l’époux, plutôt assorti à notre maison témoin, juste un peu trop chic, peut-être, comme son auto, est resté planté sur le seuil, semblant s’ennuyer un peu, et avant de la suivre quand elle est sortie en disant nous allons réfléchir, m’a demandé si je pensais que la petite maison, là, en face, était en vente.

Lui ai souri et dit que je ne croyais pas.

Le voyage du seuil

J’ai ouvert la porte à deux heures précise. Je l’ai noté dans mon carnet. Sur la toute première page, sur le premier centimètre carré de texture blanche. C’était une heure de jour. Pas une heure de nuit. Une heure où émerger de la misère des ténèbres et se révéler contre ses propres misères.

J’étais restée longtemps derrière la porte. Certains diront que, dans l’immobilité parfaite, le temps n’a que peu d’importance. Aucun événement pour tailler une encoche dans la mémoire des jours… Qu’avais-je fait de tous ces mois ? Quelle chose aurais-je alors pu retenir dans les filets de papier et d’encre d’un carnet de voyage ? Rien… ou… Peut-être cette courbe fragile de mes doigts s’écartant en de minuscules assauts de leur noyau de stupeur vers l’éventail d’un espace ré-apprivoisé.

Une main m’avait conduite jusqu’à la porte. Une autre m’avait tirée dehors. La première dégageait une chaleur d’épiderme salé, de confiance maternelle caressée dans la moindre fibre d’une enfance ressurgie comme refuge premier. De l’autre je ne savais presque rien. A peine devinais-je le visage de l’offrande ou la voix de la salutation.

La première m’avait admonestée : pars, sors, franchis cette frontière qui est posée en toi plus que devant toi. Ouvre cette porte, marche ta guérison ma si petite fille, efface la malédiction enclose dans ton souffle serré. Marche. Et ne me reviens jamais plus pareille.

La seconde, longue chorégraphie d’envol, sémaphore battant la chamade, ellipse d’un soulignement… la seconde avait tracé la multitude des points entre mes pieds scellés de peur et le seuil émouvant d’attente. Elle m’avait amenée à imaginer le moindre détail du plan de route. Les vallées de nausée, les monts d’espérance, les gouffres de panique, les fleuves de larmes, les sentes étonnées et les essoufflements de terrain… toute une carte du « tendre vers », toute une expédition de quelques immenses mètres.

Le carnet de voyage sur le ventre, enfoncé dans les chairs crispées, j’avais si longuement, si méticuleusement imaginé le périple, puis l’immense victoire, la découverte nue. Je savais que je serais exsangue, presque évaporée de crainte. Je savais que le plus dur n’était même pas imaginable. Mais le carnet me rassurait, clos mais tendre, souple et patient. Enfant sur mon ventre. Enfant dont le père était là, au coin de la rue. Âme du kiosque à journaux.

Il lui avait suffit d’un geste, anodin mais d’une générosité brûlante. Prendre dans son étalage ce petit carnet ocre qui me tentait tellement avant que tout ne bascule. Le glisser dans une enveloppe. De ses doigts rapides rabattre le triangle de papier. Avec cette sorte d’amour désinvolte, le pousser dans la fente de la porte, pour qu’il s’échoue, un peu ivre d’air frais, tout contre mes pieds. Il m’avait suffit d’une danse lente, d’un rituel réconcilié, de l’innocence d’un geste simple : ouvrir l’enveloppe et en sortir le carnet ; il m’avait suffit de la surprise pour oublier, graciée pour un instant, ma peur du monde. Ensuite tout c‘était emballé, l’effroi vrillait mon regard, effilochait mes jambes, kidnappait mon souffle. Mais le carnet criait contre mon ventre son besoin d’exister dans ce si long trajet vers l’homme derrière la porte, vers la lumière réapprise et vers ces premiers mots balisant ma traversée.

Certains diront que je ne suis qu’au seuil du voyage. Mais qui peut comprendre, sinon lui, cette joie d’accomplir, des profondeurs de mon exil, ce si bouleversant voyage du seuil ?

Florence Noël

interfaune

dans l’entrée

entrée entrouverte

Chapeau

(six mois de maison, ça commence à faire) (elle reste témoin, mais en toute logique-comme d’ailleurs l’ont souligné ChG « dans les murs » et d’autres– il n’y a pas loin d’ici à la zonzon qui privent les humains de toute liberté) (le bien le plus inaliénable dont on peut encore disposer – peut-être – en restant dans une certaine forme de clous) (je n’aime pas la tournure que prend le billet de ce mercredi mais je ne dispose pas non plus de facilités pour ne pas dire ce que je pense) (en tous cas, six mois, ça fait un moment : qu’est-ce qu’on dit ?)

Dans l’entrée, on posera sur cette sorte de perroquet idiot (« toi qui entres ici abandonne tout espoir ») ce chapeau de cow-boy, en amorce sur l’image, blanc, le chapeau d’un type qui fait du rodéo (c’est lui qui est à l’image : c’est l’un des frères de Jashuan) parce que ses parents en faisaient – son père surtout, leur père, lequel vient de disparaître dans l’incendie de sa maison

(le chapeau est grand pour la tête de la jeune fille, Jashuan, peut-être onze ans : la voici )

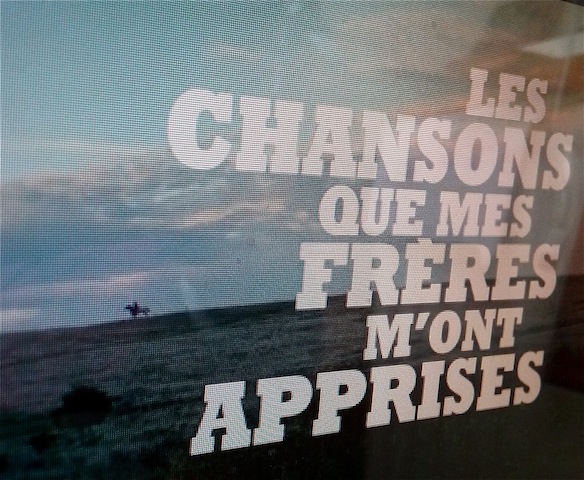

c’est elle, cette septième génération, c’est elle qui apprend des chansons

c’est le titre du film; point de chansons apprises pourtant, mais simplement des personnages , des histoires, des sensations, des émotions, avancer dans le cours du film qui présente plus que sa vie, à cette jeune fille, d’ailleurs, celle aussi de son frère Johnny

qui nous informe, en ce début de film ici, que « priver un cheval de sa liberté pourrait lui briser l’âme », ce qui nous cueille un peu à froid, on ne sait pas, on avance avec lui, dans ses petits trafics d’alcool dans une réserve indienne du Dakota, dans des paysages somptueux, dans ses histoires de coeur, à lui, et puis aussi, lorsque l’annonce de la mort de leur père les prend, de leurs histoires de famille

les rôles tenus parfaitement, images et cadres sensibles, des films comme celui-là, on en redemande (c’est un premier film : on pense à « Mustang » (2015, Deniz Gamze Erguven) qui est dans la même veine, un peu (on pense à ces femmes cinéastes, oui, la relève, oui) : comment avec l’aide de sa famille réussir à vivre quand même et malgré tout, et aussi des amis – ici l’ami de Jashuan, tatoué comme personne, qui la prend à son service pour tenir la comptabilité de son petit commerce ambulant de fringues), amitié gentillesse complicité

sans simplisme, sans manichéisme non plus, une vraie réussite d’un cinéma indépendant mais étazunien (produit entre autres par Forest Whitaker), qui met en scène comme rarement la vraie loyauté que devrait, toujours et partout, adopter l’humanité.

C’est vrai, nous sommes peu de choses : on est là, dans cette vie et sur ce monde, on avance les yeux heureux de ce soleil, on respire cet air doux, frais, cette odeur de lavande ou de magnolia et cette caresse du vent, nous les sentons, avançant (?) dans l’éther vers Vega de la Lyre disaient mes cours d’astronomie, cosmos peuplé de noms et de figures indécidables, la nuit en voiture dans les rues filent les lumières, longuement très longuement debout sur le vaporetto numéro un on parcourt le canal dit « grand » doublant hôtels de luxe et palais princiers, alors que meurent des milliers et des milliers d’autres, c’est vrai mais un seul être décède et tout est décimé… Ce billet, comme tous les autres de cette maison(s)témoin qui parle de cinéma, est dédié à Chantal Akerman, cette femme magnifique, pourtant tellement heureuse quand on la voyait défendre ses actes, ses films ou ses oeuvres yeux brillants et sourire ravageur : allez, tournez et tournez encore, grandes roues, levez-vous encore astres, constellations, Harpe Altaïr Déneb, liguez-vous et construisez notre avenir, vers vous, qui sait si elle s’en est allée…

Perdu et retrouvé

Hier, arrivée devant la maison, impossible de trouver mes clefs ; je les avais oubliées, ou perdues, ou égarées, ou bien on me les avait volées. C’est bien simple, je perds tout en ce moment – et des fois je les retrouve, des fois pas. J’ai regardé la maison avec son air net et propre et noli me tangere ; pas question d’y rentrer sans montrer patte blanche. J’ai tourné autour, comme les maisons voisines ne sont pas encore habitées non plus, je n’allais pas me faire remarquer. Finalement j’ai appelé un autre utilisateur qui m’a gentiment prêté ses propres clefs le temps d’en faire une copie.

Ensuite je suis entrée, avec un peu de difficulté, la clef neuve ne tournait pas bien, elle était toute brillante de son métal neuf mais mal gravée, qui sait ? Est-ce qu’on dit graver des clefs, d’abord ? encore quelque chose que j’ai oublié. J’ai refermé avec soin derrière moi. Je me sentais mal à l’aise, il y avait dans ma présence là une sorte d’imposture. Quelqu’un venu avant moi avait laissé par terre dans l’entrée un petit tas de copeaux et je me suis demandé ce qu’il avait bien pu raboter. Dans la cuisine c’était des feuilles de papier froissées et déchirées, couvertes d’une écriture illisible, en pattes de guêpe. Dans la salle de bains, j’ai trouvé une bouteille de vodka presque vide, posée sur le plan en faux marbre où est inséré le lavabo. C’était juste ce qu’il me fallait et je l’ai finie sans scrupules.

Résister (Anna Magnani)

C’est que les êtres qui hantent la maison[s]témoin nous sont chers, elle a quelque chose du panthéon, quelque chose de tellement inexistant, volatile, incertain et inutile, visitée dans son décor de pacotille, ses pièces sans vie, sans histoire, sans familiarité, tous ceux là y habitent, y sont parce qu’on les y pose, ils s’en iront sûrement un jour, exiger l’ouverture de ces portes, de ces murs, exiger l’enlèvement de ces gravats, de ces ordures, de ces déchets, exiger que ici, toi qui y entres, exiger que toi gardes (ou perdes) tout espoir…

(les photos sont de l’auteur, prises du DVD où Martin Scorcese explique ses liens avec le cinéma italien).

Ca commence dans la cour de l’immeuble

une rafle, la deuxième guerre mondiale, Rome, on emmène les hommes, on laisse les femmes et les enfants (on se souvient, à l’occasion, de la mi-juillet quarante deux, au vélodrome d’hiver, à Paris), elle c’est Pina, Nanarella, c’est la plus grande actrice de tous les temps et de tout l’univers, on dira ce qu’on voudra, une merveille, une des merveilles du monde du septième art, une merveille de l’humanité : et que serait l’humanité sans amour ? C’est lui qu’on lui enlève, Francesco, elle déjà veuve, elle qui l’aime, elle crie, hurle, se bat, frappe, se déchaîne court vers la sortie

on lui déchire le coeur, tu sais bien comment ça se passe chez nous autres, les humains, elle court et hurle « Francesco!! Francesco!! »

il est embarqué, sait-on alors qu’il va vers la mort ? et qu’elle y court, elle aussi ?

qu’on la laisse, elle court, sort, elle crie, court

court

lui la voit dans le camion, elle court crie « Francesco!! » quelques secondes

lever le bras, crier encore crier

on tue, on arme le fusil, on tire, on tue

dans la rue, morte…

Résister.

« Rome ville ouverte », Roberto Rossellini, 1945.