.

.

.

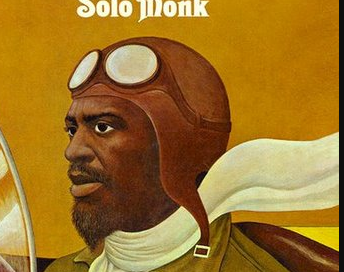

(« Les territoires d’Afrique » de François Azambourg, maquette)

.

La maison du termite, une fois inoccupée, désaffectée, peut être moulée et transformée en objet de design (un trône ou autre chose). C’est le présupposé (un trône ou autre chose). Et c’est décoratif (un trône ou autre chose). Tout du moins esthétique.

Une rencontre entre art et design.

Le travail animal s’utilise entre art et design (coupe à fruits dont la structure est faite d’alvéoles de ruche, table au plateau de bois décoré de travées creusées par des insectes, vase moulé sur la trace laissée par un chien dans la neige, patère murale en argile façonnée par un serpent, etc.).

C’est très intéressant, cet œil posé sur le travail d’un cerveau autre que le cerveau humain.

Une récupération.

Dans tous les sens du terme.

Avec les signes négatifs qui vont avec.

Une sorte de greenwashing (« voyez, je m’intéresse aux animaux, ils ont tant à nous apprendre, non, vous ne pouvez pas payer en plusieurs fois, oui, ça s’adresse à des porte-monnaie dodus, à une certaine classe sociale, mais bon une classe sociale avec des pensées sociétales, pas des gros lourds qui ne pensent qu’à afficher leurs signes extérieurs de réussite, enfin si, mais enfin pas seulement »).

Une sorte de recyclage.

Le travail du termite est admirable, admiré, moulé, refaçonné en coulures d’argent précieux.

Pour créer un objet.

(un trône ou autre chose)

Qu’est-ce que ça dit, ce trône ? (car ce n’est pas autre chose, c’est un trône)

Est-ce qu’on s’assoie dessus pour démontrer notre puissance ?

(l’être humain tout en haut, l’animal riquiqui en bas comme il se doit)

Est-ce que cela dénonce cette puissance ?

(tu peux toujours t’asseoir sur les termites, ils sont plus fins que toi, plus futés que toi, ils ont des millions d’années à leur actif, alors que toi, après trois cent mille ans tu n’as toujours pas remarqué qu’avec une coiffe à plumes ou un pantalon à paillettes ton espèce reste la tienne, ton espèce c’est toi)

C’est le problème, ça se vendra, ça se monnaye, dans tous les sens du terme, trône vendu, trône acheté en tant que signe de puissance ou signe d’humilité, c’est réversible.

(sans doute ce qui fait que je ne l’aime pas)

Et si dans cent millions d’années on coulait de l’argent dans les vestiges de nos maisons désaffectées, l’objet ainsi sculpté serait-il viable commercialement ?

Et pourquoi ça me fait penser au cinéma ouvert sur le désastre ?

On écrit, on est aux aguets, voilà.

.

.

Shawn Triplett pour @Reuters, depuis l’intérieur du cinéma de Mayfield, après la tornade