faut-il croire que le syndrome contemporain des « séries » m’ait à mon tour contaminé ? (contaminé est un mot « à la mode » comme disait le lombardidier) (on ne sort pas les fusils, non, mais enfin…) (j’agonis pourtant les séries : elles nous racontent des histoires et les histoires, comme on sait peut-être, ne font pas avancer la vérité) (elles ne nous disent rien) (encore que celle-ci (la vérité) ne soit pas non plus un but existentiel) (chacun.e fait ce qu’il peut : j’essaye de ne pas (me) mentir) (je suis sur d’ardents charbons : j’en termine et je n’ai rien écrit encore…) peu importe ces scrupules de puceau (ce genre de métaphore me ravit) (ou de pucelle, soyons justes) (je suis plutôt adepte de la sincérité) : ici le cinquième volet d’une espèce de recherche dont je ne saisis pas parfaitement la problématique, on verra, mais qui constitue cependant la trame, le tissu, le fond ou le décor d’un film The Artist dont je tente, par ces billets, d’analyser la teneur. Dans cette maison, qui plus est, j’ai déjà donné pas mal de génériques : je continue…

Le cadre est celui des images, et notamment, de leur révolution expressive : il s’agit de comprendre comment, ou en quoi, le son apporte quelque chose d’autre au cinéma (aux images de cinéma) – et quoi si possible. Le dessin est en creux : j’ai opté pour recenser les diverses options qui dans le film-même indiquent des sons mais ne passent pas par le bruit, ou l’ouïe : dans ce sens-là (aux deux sens) (on ne va pas tarder à s’y perdre : mais non) on analyse ici les génériques qui opèrent dans le film. Il en est un au début, plusieurs intérieurs (traités ailleurs), et un à la fin. De celui du début et de celui de la fin, il n’y a guère à dire : ce sont des nécessités pour tout film (nécessités juridiques, notamment : on crédite ainsi telle personne d’une participation à telle profession, et de ce fait, cette personne exerce cette profession et devient ce qu’elle prétend être). Ces indications pour parler des génériques intérieurs à la narration proprement dite du film. Ailleurs, les génériques qui investissent Peppy Miller dans son rôle de premier plan.

On trouvera ici le générique (long comme le bras, in extenso) du film.

- Générique de début.

Je ne pose que deux des cartons qui le composent : mettons le titre

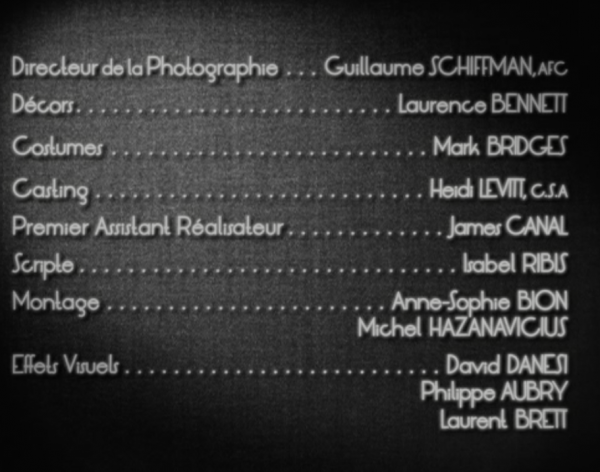

on le voit : la police de caractère (probablement quelque chose de vieillot), une esthétique à la « Harcourt » qui réfère directement au temps de la diégèse (la lumière qui vient d’en haut à gauche, un spot qui produit une espèce d’ellipse) et puis les postes et les noms

(on remarque cependant aussi que les prénoms figurent ici à chacune des lignes, ce qui n’était pas le cas dans les génériques que singe celui-ci) (il y a beaucoup d’emprunt de tous ordres dans le film, des citations ou des plagiats, la mesure est difficile à trouver mais on s’en fout) (à peu près). Le carton directement suivant expliquera

Pourtant j’évite par là de parler de la musique qui elle aussi entame une narration : comme une ouverture de grande production (il faudrait analyser les musiques du film qui soulignent – surlignent, grasseyent, abondent – tous les effets). Cette musique est présente tout au long du film, sauf dans la séquence (sonorisée) du rêve de George (les images de ce rêve ici).

2. Générique de fin.

La liste des artistes donc (les comédiennes et les comédiens : sans le dire, mais en l’explicitant quand même, les places respectives) réalisateur, producteur puis les artistes:

qu’on va tous citer (pour finir par le chien – l’ordre est sauf)

il continue par nombre de prestataires techniques (j’abrège quand même) pour en arriver aux mentions obligatoires des œuvres dont on s’est servis pour la réalisation du film, et notamment les musiques (Edward est le prénom à l’état civil de Duke)

(la musique additionnelle si on peut dire est due à Ludovic Bource : le musicien de pratiquement tous les films du réalisateur)

Plus loin :

on voit l’emprunt d’un des films, « The mark of Zorro » (Fred Niblo, 1920) avec Douglas Fairbanks dans le rôle (formidable) dont on voit quelques images lors de la scène où, plus tard, George détruit les films dans lesquels il a joué sans doute, y met le feu et manque de mourir (on pourrait gloser sur le fait que les copies qu’il détient sont flamme (on est 1932, semble-t-il) et qu’elles devraient prendre feu sans doute en explosant, le tuant sur le coup, mais on est et on reste au cinéma).

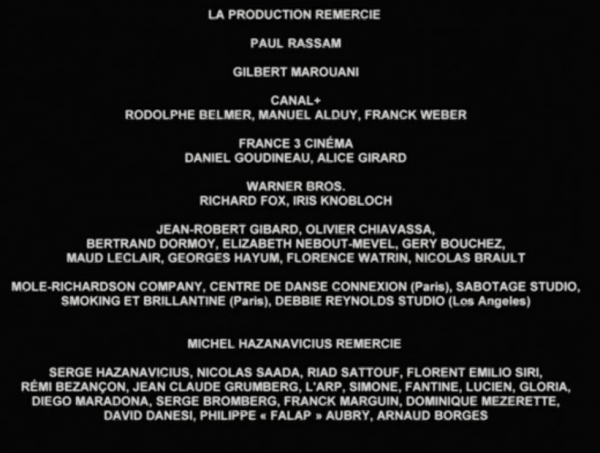

Viennent ensuite les dédicaces :

(Paul Rassam est l’oncle (producteur de cinéma à Hollywood : ça aide) de Thomas Langmann, Gilbert Marouani (agent de talent dit wiki – décédé en 2016) d’autres connaissances sans doute dont, pour le réalisateur, le footballeur à la main d’or…)

Enfin, à la fin de la fin, une autre dédicace à un musicien (collaborateur sur les OSS 117 du réalisateur) qui vient de décéder au moment de l’exploitation du film.

Présenté à Cannes en 2011, « The Artist » y fait assez bonne figure, puisque Jean Dujardin y obtient le prix d’interprétation masculine (rappelant en cela celui de Jean Yanne en 1972 pour son interprétation dans « Nous ne vieillirons pas ensemble » (Maurice Pialat, 1972) (montage Arlette Langmann, l’épouse de Maurice Pialat, production Jean-Pierre Rassam, l’oncle de Thomas Langmann)) – (une espèce de bonus de nationalité j’ai l’impression) (président du jury: Robert De Niro) . Il semble que ce soit à Cannes, cette année-là, que le film ait été acheté par la maison des frères Weinstein (de si #metoo sinistre mémoire). Poussé par elle (assez (probablement la plus, alors) puissante) dans le monde étazunien (et donc international) du cinéma, il y obtint les oscars du meilleur film, réalisateur, premier rôle et un nombre impressionnant de prix ailleurs dans le monde. D’un budget de 12 millions d’euros, le film en a rapporté 130 au box-office mondial.

ici les divers éléments des artisteries qui composent cette recherche :

artisteries 1

artisteries 2

artisteries 3

artisteries 4