il s’agit d’une des égéries qui supportent le cinéma – celui qui peut se dire disons artistique (industriel, aussi, c’est vrai mais d’abord) mais ça ne veut rien dire, sinon tenter de se hausser à l’égal des six premiers : cette prétention… – mais cependant une actrice d’assez premier plan – grande envergure – son nom suffit à faire aboutir quelque projet que ce soit (bien sûr, il est trop tard – il est toujours trop tard) – et ce sont des images fixes d’elle dans les rôles qu’elle tint (naissance en 1921, elle commence à travailler dans le cinéma après ses vingt ans, des rôles de figurantes pendant la guerre, en terminant avec lui début des années quatre-vingts, pour disparaître un 30 septembre 1985) – on les propose par ordre plutôt chronologique – ceci faisant suite à un Simone 1 proposé par ailleurs.

Ici on a opéré une sélection (l’ouvrage en question comporte plus de 350 pages de rédactions (des critiques assez fréquemment de la façon de jouer de l’actrice) mais surtout, non paginées, plus de cent pages d’illustrations disons – photographies et dessins affiches plus quelques pages de journaux spécialisés d’alors) (on ira peut-être voir du côté des conditions sociales de production de l’ouvrage: achevé d’imprimer le premier juillet 1983). L’agent a choisi : ici donc le résultat de ses choix*.

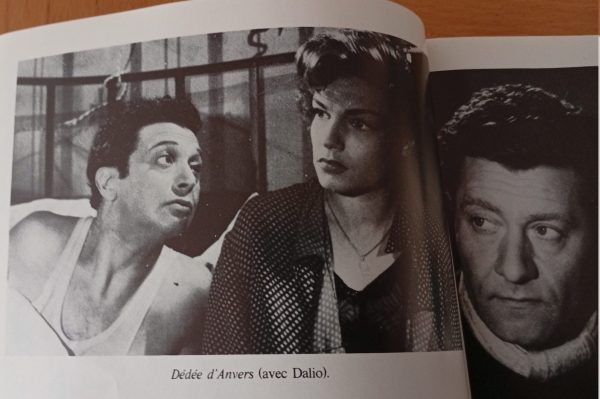

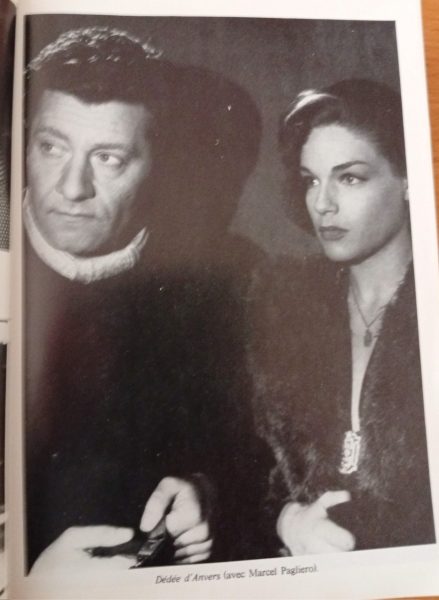

(1948, réalisation son mari,Yves Allégret – rôle : respectueuse) – l’image regroupe Marcel Dalio dans le rôle du souteneur et Marcello Pagliero dans celui du capitaine de bateau, entourant une Dédée au lit en négligé de soie) (on ne voit pas Bernard Blier mais il a son rôle dans cette histoire – noire) : le drame se noue…

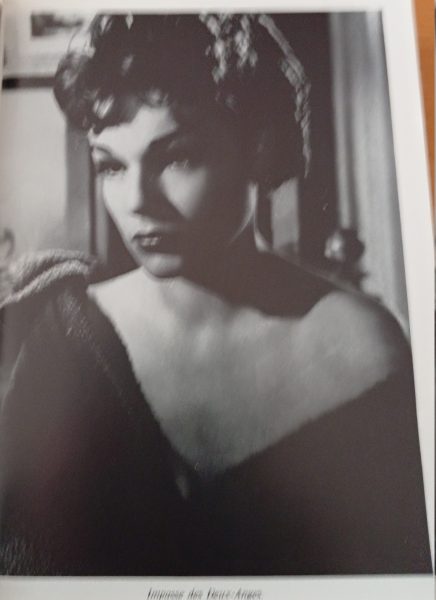

c’est plus elle sur cette image-là – ou c’en est une autre disons –

dans Impasse des deux anges (Maurice Touneur, 1948) (chanteuse de music-hall, éprise de Paul Meurisse – finit mal – dernier film de Maurice Tourneur dont j’ai adoré (adore toujours d’ailleurs) le Volpone 1941) –

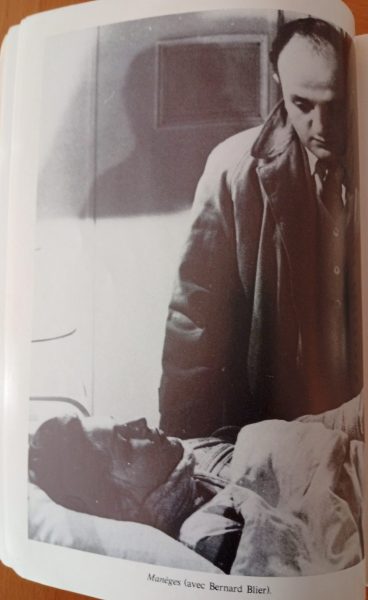

et puis Manèges (Yves Allégret,1949) avec Bernard Blier à nouveau (ici avec Jane Marken (aussi dans Dédée d’Anvers) dans le rôle de la mère de Dora – la qualité française, tsais) (tout ça passera – un noir d’ébène…)

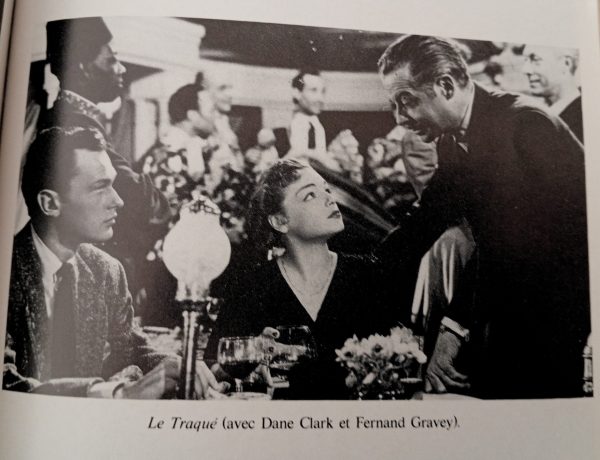

tragique – puis Le traqué (Frank Tuttle, 1950) (production Sacha Gordine) (pas vu, dommage peut-être)

(ça fait un peu catalogue mais on s’en fout) (à ce propos, on ne parle pas du Sans laisser d’adresse (Jean-Paul Le Chanois, 1950) où Pierre Granier-Deferre fait l’assistant (je retrace un peu ces parcours « qualité française » vomie par la bossa nova, dans quelques années d’ici) (elle y est journaliste, et Bernard Blier (encore lui) y joue, comme Louis de Funès…) – et puis

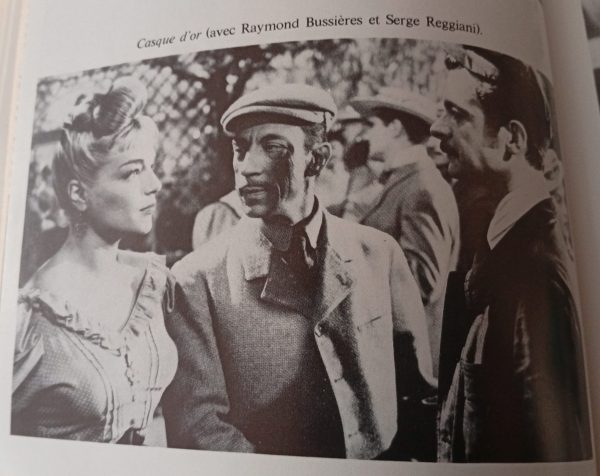

et puis ah Bubu qui présente Manda à Casque d’or (cette époque-là (un peu avant) où en vrai elle rencontre le Ivo Livi et la vie bascule)

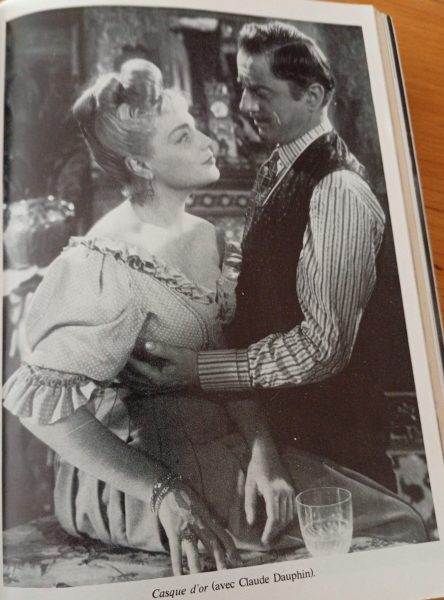

(Casque d’or Jacques Becker 1952 – un rôle qu’elle faillit bien refuser) une merveille un joyau probablement ici avec Claude Dauphin (elle joue le rôle d’une respectueuse à nouveau, Dauphin son souteneur, vaguement jaloux) (le fils de Claude Dauphin, Jean-Claude, la secondera en greffier dans le feuilleton télévisé Madame la Juge en 1978)

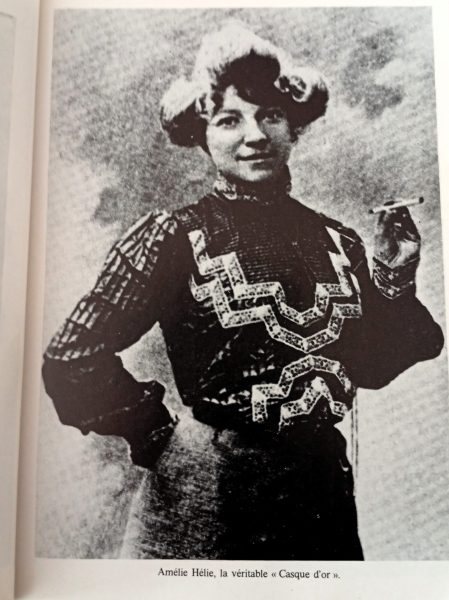

(finira mal mais c’est le lot des salauds – enfin souvent au cinéma…) – jte pose la « vraie » inspiratrice du film (Amélie Elie)

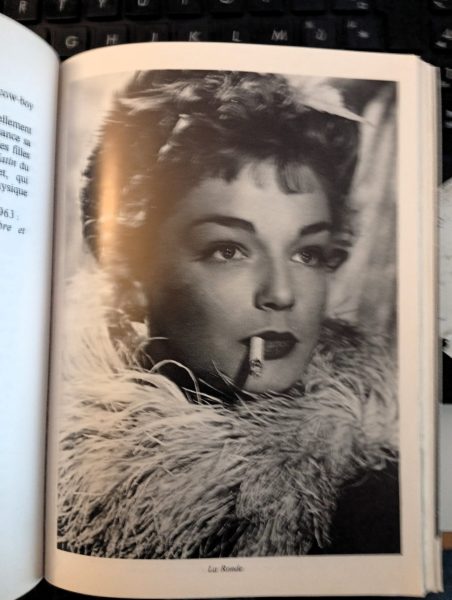

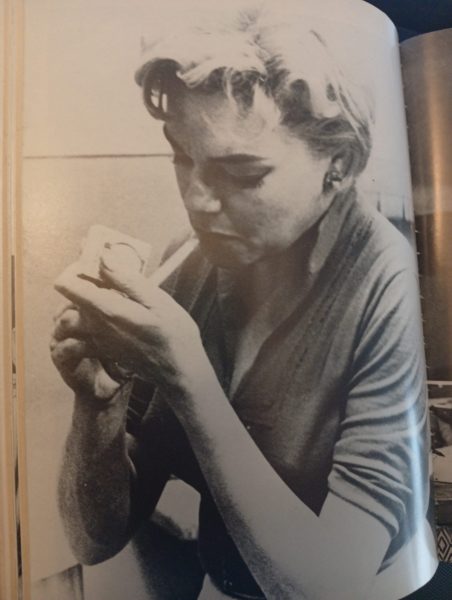

un peu noir en effet (on peut retenir le clopo comme signe distinctif de la corporation, en ville dehors ou quelque chose) –

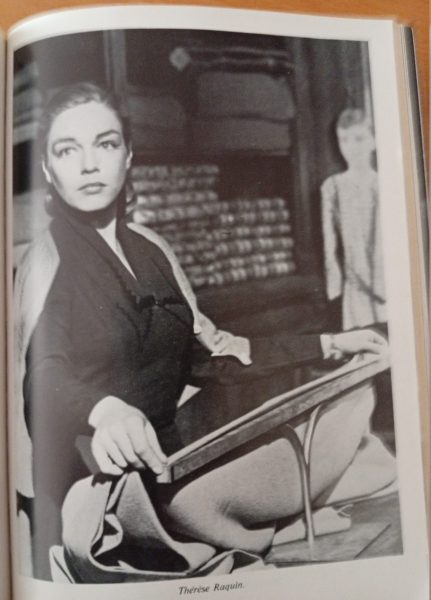

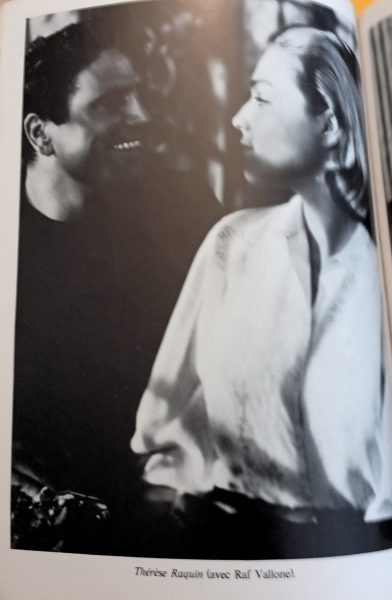

dans Thérèse Raquin (Marcel Carné, 1953) (à ce moment-là, pratiquement, mes premiers cris)je me rends compte que rien sur La Ronde ça ne se peut pas

(Max Ophüls, 1950) (plus passe ce satané temps, plus j’aime cet Ophüls-là et son lyrisme magnifique imprimé aux mouvements de camera – son fils aussi, c’est vrai, mais c’est différent) – parfait formidablement mis en scène – et continuant, donc, Raf Vallone (en camionneur…)

et Thérèse Raquin et Sylvie (inoubliable) incarnant la mère du Camille (Jacques Duby) – plus tard

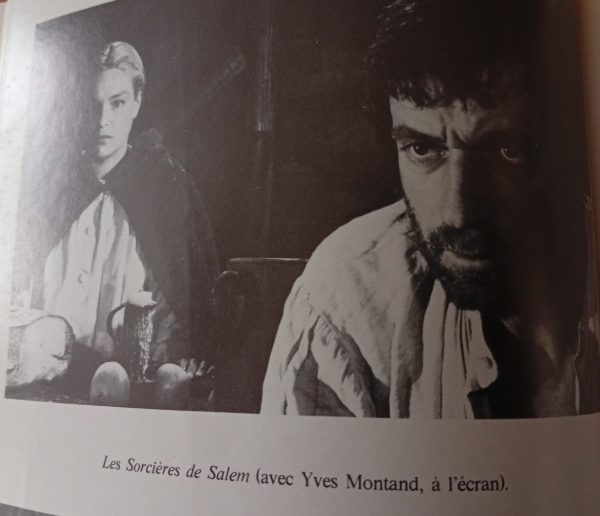

Les sorcières de Salem (Raymond Rouleau, 1957) d’après la pièce d’Arthur Miller (c’est pour marquer, je pense, cette affaire-là, le souvenir des époux Rosenberg, les dialogues de Jipé qui est aussi une des égéries d’ici) –

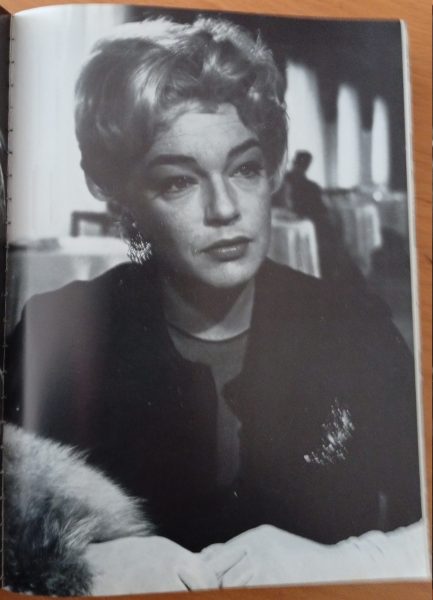

sans légende, mais dans une espèce de cabaret quand même – (étole bijoux etc.)(vers le moment des Chemins de la haute ville je dirai) parce que dans le livre en regard avec

– celle-ci rattrapée au passage

clopant (jl’adore) – cette période de la fin des années cinquante, l’oscar pour son rôle (Les Chemins de la haute ville, Jack Clayton 1958)

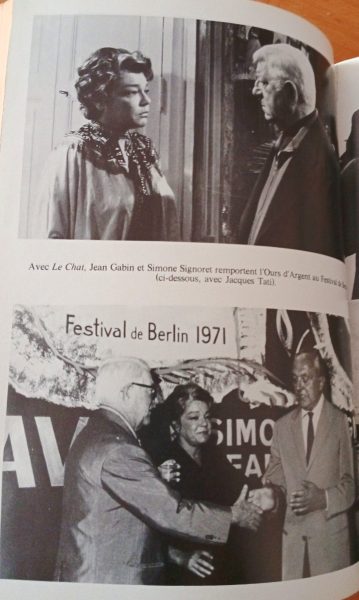

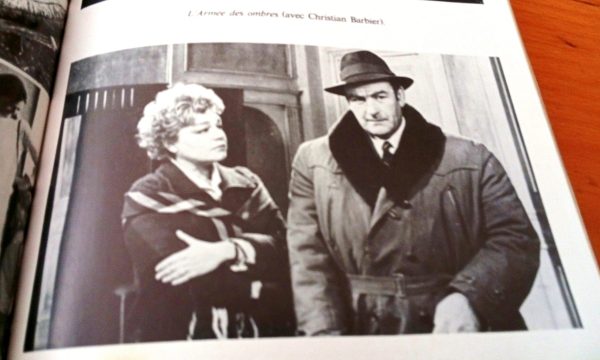

puis dans L’armée des ombres (Jean-Pierre Melville, 1969) (ici avec Christian Barbier (l’homme du picardie) et partageant l’affiche avec de nombreux autres acteurs comme Paul Meurisse ou Lino Ventura) (magnifiquement) près de dix ans plus tard – Le chat (Pierre Granier-Deferre, 1971)

(Gabin je l’aime bien même s’il finit très vieux con – j’aime bien aussi le reflet de son costume sur l’image – à droite Jacques Tati) je n’en vois pas pour L’américain (Marcel Bozzufi, 1969) avec Françoise Fabian et Jean-Louis Trintignant, mais beaucoup de ses rôles sont restés sans image (du moins dans le livre trouvé – mais) ça n’a pas d’importance – autre que celle de citer Marcel Bozzufi, le tueur de Z (Constantin Costa-Gavras, 1969) et le mafieux poursuivi abattu par Popeye de French Connection (William Friedkin, 1971) – ce sont ces années-là – viendra cette autre nouvelle merveille

(Gabin je l’aime bien même s’il finit très vieux con – j’aime bien aussi le reflet de son costume sur l’image – à droite Jacques Tati) je n’en vois pas pour L’américain (Marcel Bozzufi, 1969) avec Françoise Fabian et Jean-Louis Trintignant, mais beaucoup de ses rôles sont restés sans image (du moins dans le livre trouvé – mais) ça n’a pas d’importance – autre que celle de citer Marcel Bozzufi, le tueur de Z (Constantin Costa-Gavras, 1969) et le mafieux poursuivi abattu par Popeye de French Connection (William Friedkin, 1971) – ce sont ces années-là – viendra cette autre nouvelle merveille

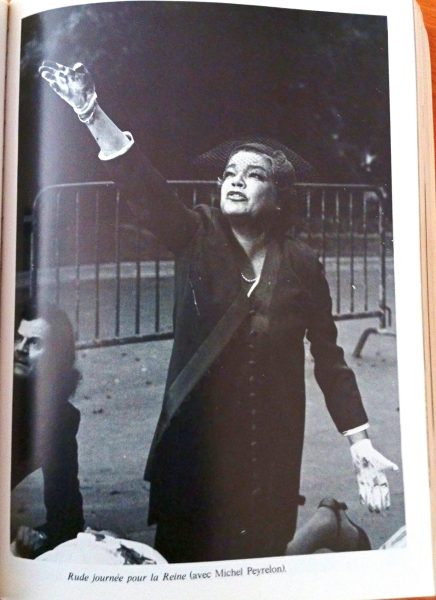

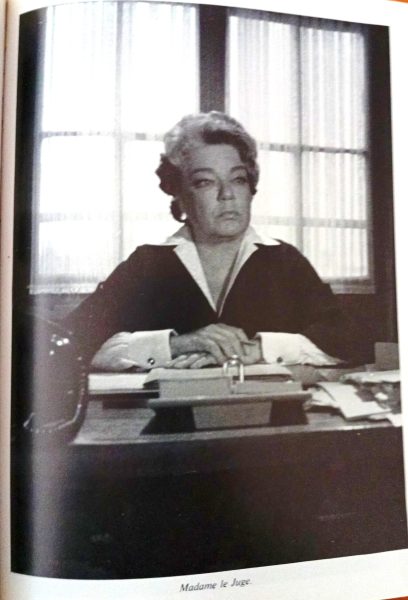

que ce Rude journée pour la Reine (René Allio, 1973) – on y voit aussi Orane Demazis (la Fanny de Marcel Pagnol) – un rôle magnifique – déjantée c’est vrai aussi – mais ça non plus, ça n’a aucune importance – et puis viennent les rôles sans doute légèrement plus dramatiques (je ne parle pas de ceux avec delon parce que je ne l’aime guère – tant pis pour moi) – celui-ci (Madame la juge feuilleton télévisé

six épisodes de 90 minutes quand même – ça ne se fait pas en trois jours – diffusion du 11 mars au 15 avril 1978 – tiens tiens : pendant ce temps-là, Aldo était en prison du peuple… (me faudrait-il les visionner ?) – mais on continue (en en passant pas mal)

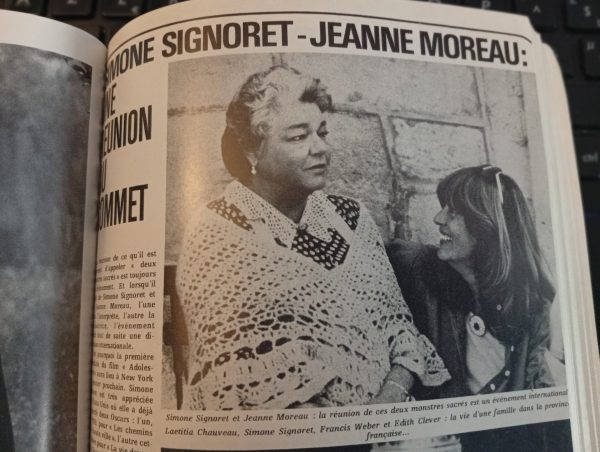

cette si chère madame Rosa et son petit Momo (Samy ben Youb : qu’est-il devenu ? faudrait chercher…) – « le prix goncourt 1975 a été attribué à monsieur Emile Ajar pour son roman intitulé la vie devant soi » (les italiques sont de la maison) fabuleusement tragique (Moshe Mizrahi, 1977) (oscar du meilleur film étranger…) (image Nestor Almendros – n’oublie pas) – il y aura bien Judith Therpauve (Patrice Chéreau, 1978 – image Pierre Lhomme quand même) (mais je ne l’aime pas non plus) (elle y était très bien pourtant – c’est ce cinéma-là que je n’aime pas) – le film de Jeanne Moreau (eh oui) L’adolescente (1978) que je n’ai pas vu (comme du reste le Lumière de la même (1976) – je le regrette mais ça se fera sûrement un jour)

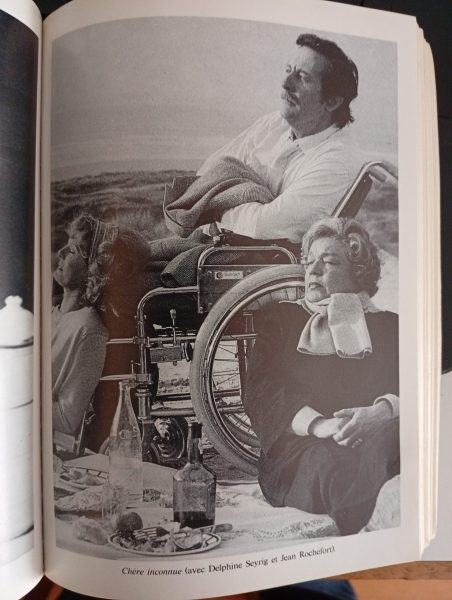

– puis cette chère inconnue (qui poste cette lettre…)

de nouveau de Moshe Mizrahi (1979) avec Delphine Seyrig (ici gauche cadre sommeillant au soleil)

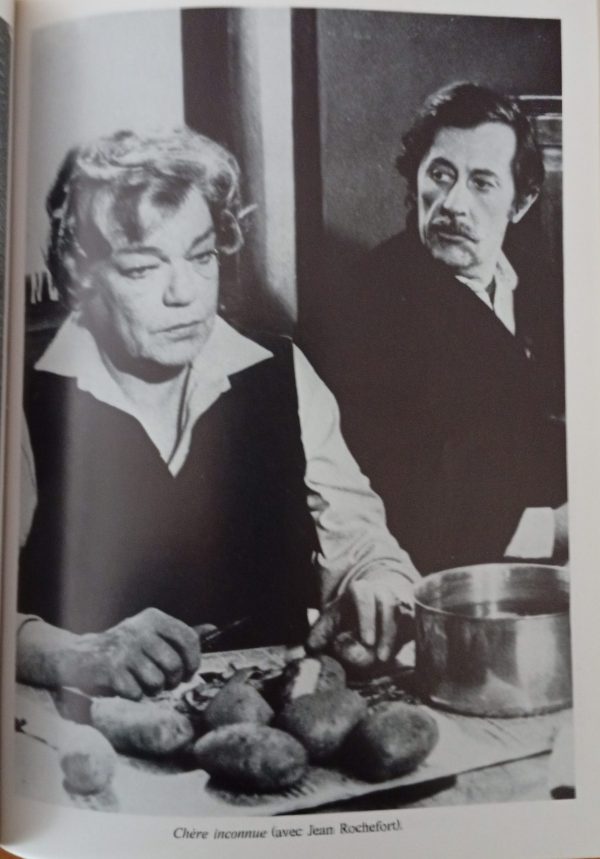

(sur l’image suivante : les pommes de terre de Jeanne Dielman (je dirai – mais certainement pas) 23 quai du Commerce 108 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975) et (sur l’image ) Jean Rochefort

(sur l’image suivante : les pommes de terre de Jeanne Dielman (je dirai – mais certainement pas) 23 quai du Commerce 108 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975) et (sur l’image ) Jean Rochefort

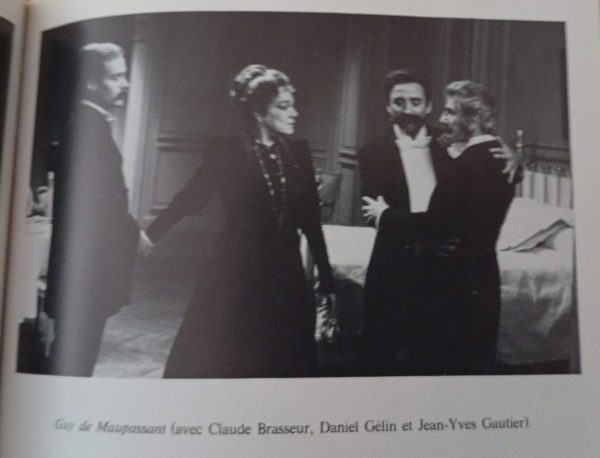

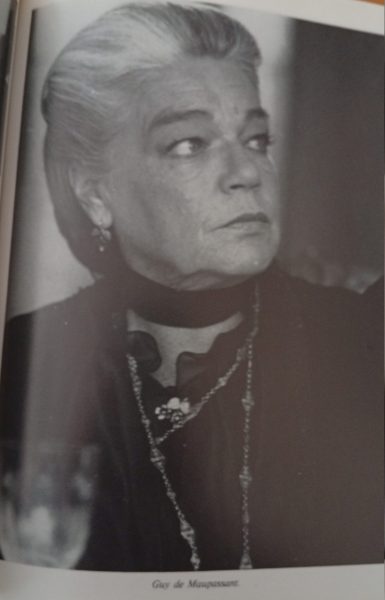

beaucoup aimé (enfin pas mal) – sont-ce mes goûts du cinéma français (je ne crois pas) mais elle illumine ce parcours, ce trajet qui bientôt (ici pour le Guy de Maupassant de Michel Drach (1981)

puis encore

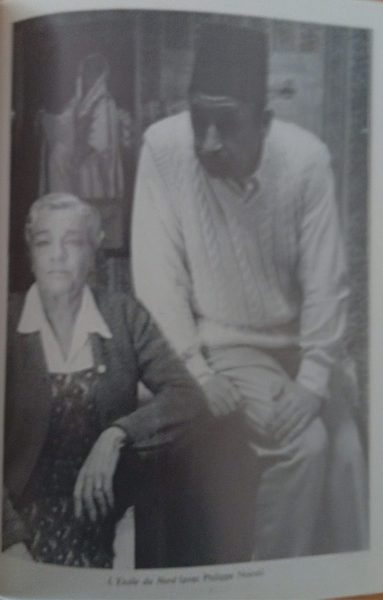

et pour finir ce cinéma-là (à ce moment, je passe, rue Fontarabie – elle porte des lunettes de soleil, des cheveux d’un joli mauve – à ce moment-là sur le plateau Philippe Noiret son fez et son pull blanc à torsade)

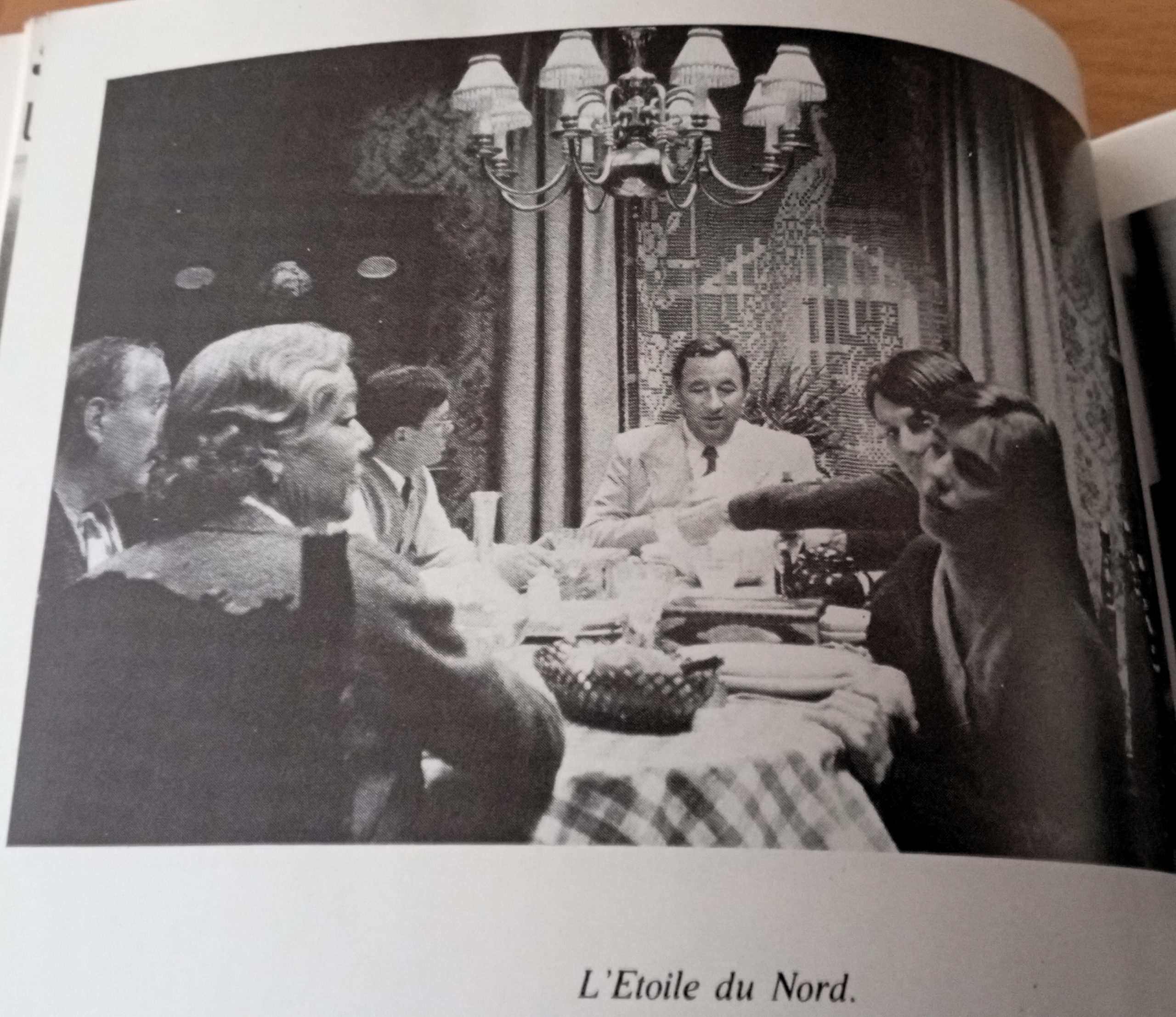

le repas dans la pension de famille et cette image-là

de L’étoile du nord (Pierre Granier-Deferre,1981) qui (me) restera sans doute toujours – alors salut l’artiste

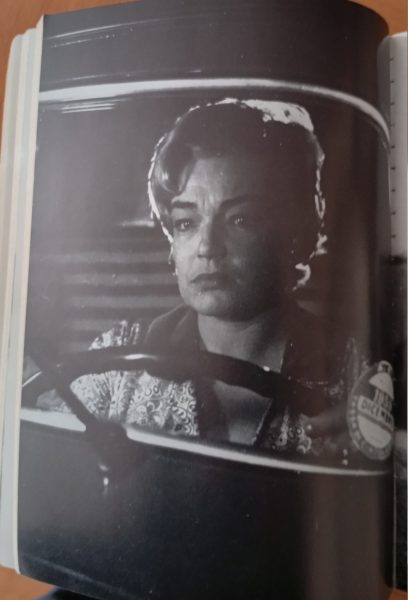

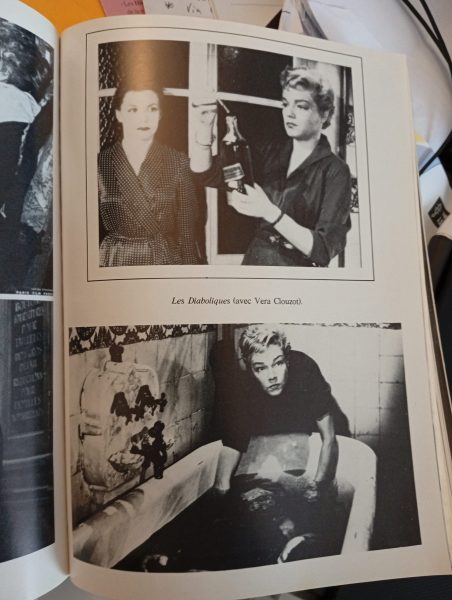

* : on n’en a à peu près rien à faire mais enfin les diverses importations d’images (42) se sont soldées par une opération technique inconnue par les images ici reproduites au nombre d’une petite trentaine – les autres ont disparu « lost in loading »comme dirait la fille à Coppola – elles seront donc définitvement perdues (je n’ai pas recherché) – je reproduis ici simplement une page faite de deux images du film réalisé par Henri Georges Clouzot Les diaboliques (1955) où elle interprète le rôle d’une professeure assez retorse (une vraie garce, disons)

(c’est moi ou Marcello Pagliero ressemble vaguement à John Wayne?) (j’ai accès aux Sorcières de Salem, je vais peut-être le regarder ce soir, j’ai raté tant de films)

@cjeanney : oui un vague air (mais seulement sur l’image-là sije me souviens bien – il ressemble un peu à Raf Vallone) ({Les sorcières de Salem} nem’a pas tellement emballé… mais tu me diras…) (merci du passage)

la voir vieillir

et avoir l’impression d’un bloc avec fragilités

on l’aime