Catégorie : extérieur

Des goûts (et des couleurs)

Nous sommes bousculés, nous sommes traumatisés, trahis blessés mortellement, dans notre humanité-même : comment, des gens comme nous, deux bras deux jambes neuf orifices et vingt doigts, des êtres humains sont donc capables de ça ? Oui. Hier ici, aujourd’hui, à Bruxelles, oui. C’est peu dire que c’est lâche, c’est peu dire que c’est laid. Ce n’est pas qu’il nous faille pourtant ne pas concevoir cette éventualité : ils (elles ? je ne sais pas, mais je suis sûr qu’elles sont moins nombreuses qu’eux), ce sont eux, ils tuent, l’aveuglement et le hasard qui frappent, ah ne pas baisser les bras, ne pas se laisser envahir par la peur, continuer à encore et toujours vouloir tenter de comprendre et d’aimer les autres, oui, tenter, et continuer. Sortir, rire, applaudir… Nous sommes tous atteints, mais nous vivons encore pour à tout le moins dire que la vie est belle, bien plus belle encore que ce qu’ils peuvent imaginer. Ils ne gagneront jamais.

(de la promotion : quand on pose le lien vers maison(s)témoin sur la page fb de « Homeland« , on obtient un « like » comme réponse; même procédé sur celle de « Merci patron » : rien à voir, circulez- il ne s’agit pas de glaner reconnaissance ou orgueil ou quoi que ce soit de ce genre, mais de dire que proposer des goûts à nos contemporains est accueilli défavorablement, dire ce qu’on pense en réalité a quelque chose, ici, probablement, de déplacé, il ne faudrait pas le faire valoir. Je vais parler d’un film français, vu il y a deux jours; en sortant du cinéma sur le sol j’ai trouvé ça

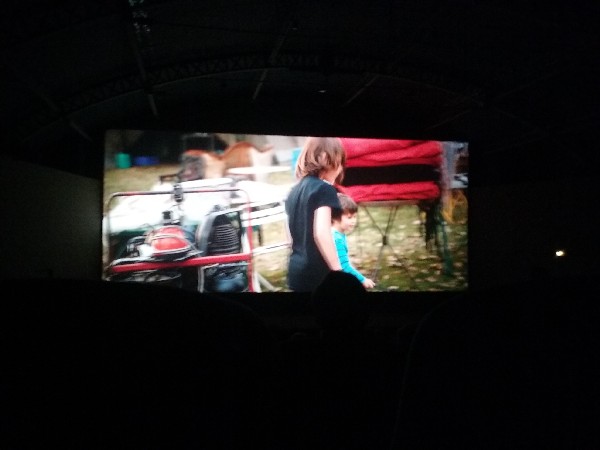

par terre sur le trottoir de l’avenue de Clichy. Ca ne m’a pas tellement plu, mais je crois que c’est parce que, depuis, l’accueil du film a été dithyrambique – à ce que j’en ai vu ici ou là- et que cet unanimisme ne me convient pas. Happy few, agitation propagande, avant-garde, aujourd’hui (nous sommes le 22 mars) flotte dans l’air quelque chose-un anniversaire, probablement. Quarante sept ans, j’aime à m’en souvenir. J’avais quinze ans et j’écoutais la radio, le poste périphérique relaterait, six ou huit semaines plus tard quelques uns des événements qui nous ont marqués, certes, mais qui se terminent (le mot est lourd), qui aboutissent, à ce que j’en vois aujourd’hui, à une sorte d’eau de boudin complètement indigeste. Ces temps-ci, pour ma part, ça va mal. Mais dans la salle de cinéma, à la fin, quelques unes des personnes présentes ont applaudi; pendant la séance, on en entendait certaines renifler (il y a parfois des moments tragiques), plus souvent on riait (il y a pas mal de moments drôles). N’importe, ici, dans cette maison, c’est comme si de rien n’était : j’avance, je pose, je laisse, je m’en vais, j’essaye juste de vivre et de continuer à aimer le cinéma).

Cette image-là est à la fin. Le « Davaï Théâtre » (qui s’inspire dit-on d’une troupe de théâtre itinérant) s’en va sur une route déserte dans le soleil couchant. C’est une troupe, une espèce de cirque qui, au lieu de numéros de montreurs d’ours ou de dresseurs de puces, de contorsionnistes acrobates jongleurs de clowns ou de magiciens, donne en représentation deux pièces de Tchekhov adaptées et mises bout à bout pour les besoins du spectacle. On est en été – en hiver, on ne circule pas, je ne crois pas. On serait à Palavas-les-flots qu’on n’en serait pas tellement étonnés (j’ai pensé à ce film de Nicole Gracia, « Un beau dimanche » 2013) (je ne me souviens plus, mais durant la parade, on sait qu’on se trouve quelque part par là – je veux dire, comme pour « Un beau dimanche » en bord de mer, en été) (ça me revient, une fille dit « on n’est pas à New-York ici, on est à Port-la-Nouvelle »).

Il règne dans cette troupe quelque chose comme une ambiance on dit aujourd’hui « déjantée » ou mieux « foutraque » ou pire « jubilatoire ». En un mot, tout cela est furieusement contemporain, disons. Drôle, cynique, émouvant, sans principe. Si les choses tournent mal, le père -le directeur de la troupe (il a dans les soixante ans)- demandera de l’ordre, du bourgeois du propre. La vie de la troupe, c’est aussi recevoir des enfants, type cinq ou six ans : l’un des acteurs (il est atteint par la mort de maladie de son fils, et le voilà qui va devenir père -sans doute tape-t-il dans les quarante balais, il boit fume prend des médicaments -on l’a nommé « Déloyal » comme patronyme, pourquoi pas mais c’est dur à porter…) l’un des acteurs donc, à cette occasion, propose à ces jeunes têtes blondes une pédagogie douteuse (qu’est-ce que la sodomie) à l’aide de dessins. C’est un autre scandale, qui fait suite au précédent (une bataille rangée dans un restaurant maghrébin où le Déloyal en question a mis le feu aux poudres en les traitant de « bougnoules » – comme on voit, le Déloyal ne lésine pas sur les moyens).

Non, ça ne lésine pas, mais enfin, le titre du film m’a (comment dire ?) questionné ? interpellé ? enfin…) posé question, je ne sais pas, m’a rappelé l’enfance (il y a beaucoup d’enfants dans le film

et on peut dire sans trop tirer la couverture de ce côté-là

qu’en réalité, ça ne parle que de ça) et ses contes : n’est-ce pas, les ogres mangent les enfants dans les contes (comme les loups, d’ailleurs) (quelques animaux sont là, oies, poulet en habit, chiens…), ceux-ci sont-ils d’un autre genre ? Des ogresses, en est-il aussi ?

Quelque chose du délit, de la tragédie, quelque chose de l’outrance, de l’obscène aussi (fatalement : on représente, une pièce de théâtre, on en voit les coulisses, on est avec les acteurs, on joue presque avec eux, la caméra ne sait plus où donner de l’objectif, mais enfin la lumière, le petit matin et les mégots de cigarettes dans le beurre…).

Déloyal va mourir : il écrase sur une planche des médicaments, beaucoup de médicaments, imprègne de ce mélange un morceau de pain ou quelque chose, puis change d’avis, jette ledit truc quelque part où une oie va le manger, s’en va, il nous quitte… De la même manière, la fille (qui est la soeur de la réalisatrice, et qui a donc le même père -on suit ?) de l’histoire à un moment, prend ses enfants et s’en va : sans elle, comment va-t-on faire ? On se rend compte qu’elle est partout dans la construction de la pièce, partout dans l’intendance, partout dans le rapport au monde. Mais elle est partie… On ne la reverra pas, elle téléphone à sa mère mais non, on ne la revoit pas. Le film avance, naît un enfant (c’est un garçon) et se termine, on est ému, on a tellement aimé la musique (on pense à Plume, on pense à tous ces artistes de cirque qui veulent à toute force créer quelque chose comme une histoire), on va s’en aller on sort (je crois que la musique est due au mari de la soeur de la réalisatrice, mais ça, ce serait à vérifier)

sur l’avenue cette image, dans le métro cette autre

il y a des choses qu’on aime (en revenant-comme en y allant, on passe devant le théâtre des Bouffes du nord

le reflet des voyageurs aux fenêtres), on se souvient un peu du film, de la joie de vivre comme du pathétique toujours à fleur d’image, l’outrance mais la joie de vivre, cette espèce de vulgarité assumée, revendiquée, potache sans doute mais vraie aussi, et comme il se termine bien

(sans vouloir non plus tomber dans le culte de la personnalité), on remercie cette jeune femme, Léa Fehner (et ses parents et ses amis) pour les deux heures et demie de bonheur cinématographique qu’elle et eux nous ont donné.

Facteur

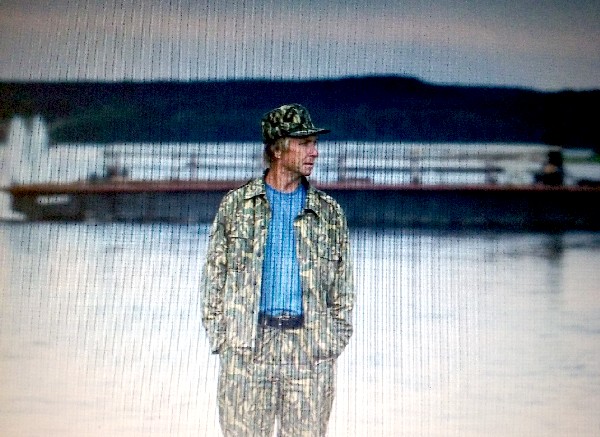

(comme ça se passe en grande partie dehors, du côté de l’extrême nord de la Russie -il y fait beau c’est l’été probablement – c’est difficile de lui trouver une place dans la maison : je le poserai bien dans le jardin, mais y’en a pas) (tout chétif, tout recroquevillé peut être ? : la question c’est aussi de savoir où donc s’établira cette maison, la construire ou pas, la visiter ou pas, la laisser pourrir sur place ou l’habiter, dans une vague banlieue, un lotissement improbable, où l’unique rue tourne sur elle-même dans une sorte d’impossible sortie : pour peu qu’on y mette quelques grilles, ici, là, tout autour on aura droit à ce type de lieu où ne rentrent que des zombies qui n’en sortiront jamais sinon pieds devant) (étrange que ce type de digression vienne se poser sur un film pareil mais c’est ainsi, la vie)

Réalisé par un vieux mec d’aujourd’hui (il est né en 37 quand même), il a un frère (Nikita Mikhalkov : celui-ci a pris le nom du père -comme disait mon Jacquot– lui a pris le patronyme du grand père – maternel, donc : le nom de sa mère hein -comme dirait Levy-Strauss) (enfin ce que j’en dis) : Andreï Kontchalovski, et il nous fait un film (il en est aussi le producteur, le scénariste) (c’est son 22ème je crois) qui a comme objet la vie d’un postier, sur le bord d’un lac (nommé Kenozero) faisant sa tournée à bord d’un hors-bord (bord du hors-bord : c’est le moteur qui est en dehors de l’embarcation) (ici le facteur c’est lui : c’est le matin, il boit du thé).

Il s’agit d’un type d’une gentillesse formidable. Il s’agit de quelques jours dans sa vie, de son travail et parfois de ses nuits lors desquelles lui apparaît un chat gris (on dirait une peluche, on le verra à la fin, sur la barque retournée, assis lui aussi). Le film s’ouvre sur un générique comme je les aime (à la Saul Bass) : sur une toile cirée illustrée (il s’agit de celle de sa cuisine) le facteur nous montre quelques moments de sa vie passée (c’est à nous qu’il parle, c’est à nous qu’il montre ces clichés)

marié puis divorcé sans doute, à cause de cette saloperie (je cite) de vodka (des chiffres apparaissent, comme s’il s’agissait de décomptes, sous les noms des différents intervenants au générique : je n’ai pas compris pourquoi, ou la référence) puis on le suit ici

on est avec lui là (on le suit)

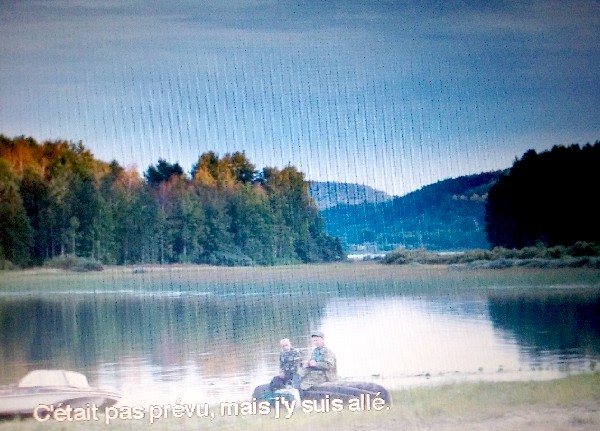

on a ôté le son et le bateau file sur l’onde et sans vague, l’homme arrive à destination, en repartira, en montage parallèle on voit les autres protagonistes de l’histoire, les habitants d’un village, de son village, une femme, son enfant, un vieil homme alcoolique, une fratrie accorte, d’autres gens encore, ceux qui pêchent, ceux qui vaquent, des histoires, des contes, des personnages, des personnes, il y a du soleil, il fait doux, on sent la longueur des jours et l’épaisseur diffuse et courte des nuits, le facteur retrouve ses claquettes en plastiques le matin, il boit son thé rien ne se passe, sinon les exactions des puissants et les amendes collées aux pauvres…

Le calme, la tranquillité, la vie.

Le vol de son moteur oblige le facteur à chercher de l’aide (on apprendra au générique -il faudra bien regarder- que les scènes tournées dans les locaux de l’armée, secrètes sans doute, se tiennent sur le spaceport ou le cosmodrome de Plesetsk) auprès de son ami le général (rien à attendre trop de ce côté-là sinon qu’on verra aussi le moteur de la fusée :

on voit ici le postier de dos, accompagné du petit garçon, qui voient devant eux s’éloigner la fusée vers le pas de tir) tout cela agit sans trop de cohérence, l’histoire est simple, le postier cherche de l’argent, va tenter d’en emprunter à sa soeur (il prend le train)

elle n’en a pas, il s’en retournera chez lui

le train, il l’attend, le matin, tôt, puis le bac de retour

qu’on voit ici en arrière-plan, un film russe qui n’est plus soviétique comme si on pouvait, en vingt ans, en effacer quatre vingts, deux guerres et des idéaux et des (vraies) raisons de vivre : je me suis longtemps demandé, un peu comme pour ce film de Mikhalkov « Soleil trompeur » (1994) comment fait-on pour produire en Russie de telles critiques ? C’est que ce n’en sont pas : ici, le ministère de la culture russe a abondé la production, le film est sorti en 2014, il a reçu un lion d’argent au festival de Venise (on nomme ce bazar-là la Mostra), le postier (on le nomme Liocha) est rentré chez lui, il trouve là assis sur une barque un voisin

la magnificence du plan, le soleil sur le haut des arbres se lève, les deux hommes assis sur une barque retournée, l’un attend que son âme et son coeur se calment, sa tension entretenue avec une cigarette, il l’allume, le postier s’est assis, ils parlent tous deux et au loin

on ne la voit pas encore, mais le compte à rebours est terminé, elle s’en va

ce n’est rien d’autre qu’une splendeur, elle part et eux n’y prêtent rien : ils parlent, puis apparaît à côté d’eux, en plan rapproché

le chat sans qu’ils s’y intéressent plus qu’à la fusée qui s’éloigne…

Le calme règne ensuite sur la Terre comme sur le lac (c’est une image qui induit, certainement, la forme de la production)

Le générique de fin, lui aussi, se tient en un plan (au vrai, deux): les divers protagonistes sont là, l’un d’eux allume une cigarette

les autres parlent, le bac s’en va, ils sont à contre-sens, il fait doux, c’est ainsi

On n’en saura pas tellement plus, sinon que le village et les habitants ont joué quelque chose dans le film qui a été filmé à Vershinino, Kositsyno, Zikhnovo et Pocha, Konevo et Mirny, des lieux de cette Russie éternelle…

Ce qu’il y a de magnifique et de merveilleux, c’est que l’enjeu n’est pas dans la narration (on se fiche éperdument du moteur, des voleurs ou des chiens de garde du pouvoir) mais dans l’image elle-même : ainsi dynamite-t-elle l’ordre et la morale qui voudraient une fin, un châtiment pour les perdants, une couronne et des lauriers pour les gagnants… Ainsi aussi des explications pour le chat gris (car la nuit, tous portent cet uniforme…) : les rêves, les nuits blanches, l’eau le lac le vent ou la sorcière, une histoire joyeuse, aux sentiments positifs et au héros, enfin, suffisamment humain pour nous émouvoir sans nous duper.

Femmes cinéma #3

Voici la compagne de William Friedkin (un temps), actrice danseuse (sans doute ici dans un film de Bob Fosse)

Jennifer Nairn-Smith, actrice, danseuse.

Ce n’est pas qu’on cherche ici à reconnaître ces actrices, ces rôles mais ce sont les places où elles se trouvent, plutôt leurs emplois, ces lieux qui leur sont dévolus, elles pas eux, encore que parfois aussi

Julie Payne, épouse de Robert Towne (scénariste), actrice aussi

on le discerne à peine, mais le type droite cadre porte sur ses hanches une sorte de serviette, il s’agit sans doute d’une photo de tournage, c’est difficile de s’y retrouver, on les voit ces femmes, tenir des silhouettes, non loin d’un des acteurs princiers, quelque chose comme une remise, je ne sais pas, je cherche noir et blanc, des années soixante

Michelle Phillips, chanteuse « the Mamas and the papas« , épouse de Jack Nicholson ou Dennis Hopper, ou compagne, ou les deux (sous le lien, on la voit chanter)

Michelle Phillips, chanteuse « the Mamas and the papas« , épouse de Jack Nicholson ou Dennis Hopper, ou compagne, ou les deux (sous le lien, on la voit chanter)

Une panoplie, un livret, une sorte d’album de photographies des personnes connues, une sorte de famille, où les femmes ne seraient qu’épouses ou compagnes, tandis que les hommes, eux, au volant de leurs bolides, courraient les plateaux de cinéma, les réunions aux sommets, les dîners

Polly PLatt, chef décoratrice (épouse de P. Bogdanovitch)

Polly PLatt, chef décoratrice (épouse de P. Bogdanovitch)

(jt’assure que ce qui est compliqué, c’est que le temps passe si vite, à gauche la voilà blonde cheveux courts est-elle dans son bureau; à droite, derrière son mari et leur enfant, dans cette posture) (tous – et toutes…- nè-e-s d’une femme on sait bien cependant, aussi) (jt’assure que c’est pas simple, d’autant que je ne suis que ce que je suis, alors je choisis avec mes propres malices)

Jennifer Salt, actrice (colocataire de Margot Kidder -vue au #2) (fille de Waldo Salt, blacklisté années 50, lui-même écrivain, elle le fut et aussi productrice)

ah oui, c’est bien Robert de Niro qui sur son ventre écoute, une jeune femme brune, un jeune homme « are you talking to me ? » on s’en souvient (on ne l’aime plus guère sans doute à cause de ses frasques), mais d’elle ? Je ne sais pas dire

Judy Schneider, épouse de Bert Schneider (producteur)

on n’en sait pas tellement sur elles, elles sourient, c’est certain, la plupart du temps, épouses de filles de compagnes de, c’est une galerie de portraits de personnes du monde, inconnues pourtant (pas toutes)

Cybill Shepard, actrice (compagne de P. Bogdanovitch qu’on a croisé taleur avec sa fille dans les bras)

même sans le point je la reconnais dans cette série avec le jeune Willis (Bruce, pas Gordon) dans un de ses premiers rôles où il incarnait son subalterne, les temps passent, si on s’arrêtait ? disait l’amie Christine oui, certes, mais le temps s’en fout, tu comprends, les contrats sont signés, les images vont être produites, les plans de travail son prêts, les décors, les mannequins, les costumes, les pleins des autos on y a pensé alors s’arrêter oui, tous oui, mais

Mona Skager, assistante productrice Francis (alors) Ford Coppola

il en est des images comme des livres ou des blogs, ils n’en font tous qu’un seul, toutes et tous nous contribuons à cette édification, l’une de ces photos est ma préférée (je ne suis pas tellement sûr que ce soit parce que l’emploi soit celui qu’elle occupe alors, je crois me souvenir qu’elle apparaît ici) (c’est elle)

Anthéa Sylbert, vice présidente Warner Pictures, créatrices de costumes

Anthéa Sylbert, vice présidente Warner Pictures, créatrices de costumes

(c’est elle) sans son léger sourire, derrière elle on le voit sourire (sans doute son énième époux, compagnon qu’en sait-on ? on pourrait trouver, mais pour quoi faire ?) le regard caméra, la boucle d’oreille

Joan Tewkesbury, scripte, scénariste

Joan Tewkesbury, scripte, scénariste

des vies entières à s’aimer, à produire quelque chose, une sorte de fantôme sur un drap en ville c’est dans une salle obscure, des gens assis dans des fauteuils parfois rouges, souvent rouges, tentures, lumières teintes et sourires, soupirs « chuttt… » siffle-t-on, la lumière décroit, les noms les génériques les actrices et les acteurs et la musique, rien d’autre il n’en restera rien, sinon à nos esprits quelque chose dont on parlera en traversant le fleuve, l’île, revenant au Châtelet, clopos, rires, déception ou émerveillement

Sandra Weintraub, productrice (compagne de Martin Scorcese) (fille de Fred Weintraub, vice président Warner)

les lunettes hexagonales et de soleil de la fin des années soixante, à quoi pense-t-elle, attend-elle, la photographie la capte, l’homme assis derrière elle, cow-boy d’un jour, barbe à la mode de nos jours, la petite main doigt pointé (oublié son nom à celui-là), des gens dans des positions arrêtées, on arrête tout (l’annulaire, non ?), on s’assoit, on attend, la lumière le son, on attend, et pour finir ici, avec son animal, sur la terrasse qui domine le Pacifique probablement

Kathryn Reed, épouse de Robert Altman (mais elle fut actrice)

Kathryn Reed, épouse de Robert Altman (mais elle fut actrice)

(c’est lui, Robert Altman, bord cadre, il est assis, la photo sera gardée, et lui depuis quelques temps -2006 déjà dix ans -ailleurs) que veux-tu regarder, que veux-tu qu’on garde ? Des femmes, des mères comme s’il en pleuvait, des enfants dont les parents, le nouvel Hollywood décrit par les photos de femmes citées dans un opuscule, en fin de volume, écrit par le rédacteur en chef d’un journal de (promotion du) cinéma, les années soixante dix, la jeunesse de la liberté, avant qu’on en arrive à ce qui aujourd’hui nous parvient de ces moments-là, je veux bien garder des choses de ces heures, me souvenir qu’en soixante douze du siècle dernier, on allait voir « Il était une fois dans l’ouest » (Sergio Leone, 1968) au cinéma du bas du faubourg du Temple (qui se nommait alors Action République), je veux bien me souvenir de Claudia Cardinal, et de celle (c’est la même) aussi qui jouait aux côtés de Burt Lancaster dans « le Guépard » (« Il Gattopardo », Luchino Visconti, 1963), le temps est passé, tu vois, s’arrêter comme la photo l’intime, cesser et poser dans cette maison les diverses images de ces femmes-là, inspiratrices, adoratrices, muses ou sorcières, je ne sais pas bien, je veux bien, je n’en garde que quoi ? Quelques sourires de personnes jamais croisées sinon en image, qu’est-ce donc qu’une image ? Un témoin, une sorte de souvenir qui s’effacera, en couleurs ou noir et blanc, des moments au soleil sous la pluie c’était l’hiver, la Californie, les gens du milieu voulaient tous, à toutes forces, et comme toujours, toujours faire des choses, des films les écrire, des séries les produire, industrielles, continuer à vivre, donner des fêtes somptueuses dans des villas du bord de mer, on en aurait alors fini, dis-moi, on en aurait fini de ces histoires de viols, de guerres, de meurtres, de ces horreurs de la vraie vie comme on dit encore, c’en serait tout dis-moi, on vivrait comme au cinéma, et les enfants riraient, les fleurs, la joie ? Tu crois ça… bah, ça ne peut pas faire de mal non plus, c’est comme si on rêvait, on aurait là, devant soi, comme dans un rêve, cette serviette sur les hanches, on regarderait l’objectif droit dans les yeux, posant la question « mais qu’est-ce que tu me veux, toi ? » on rirait de sentir sur son épaule la main d’une amie, le souffle d’un enfant, les pleurs de sa tristesse, on se retournerait, il n’y aurait plus rien, plus personne, on sortirait de la salle, les escaliers, et dehors, dans la nuit, s’il fait nuit, en été on est surpris, en marchant on reprendrait son chemin, on verrait dans les rues les gens agir, courir, rire et vivre et au loin, peut-être, on entendrait quelque chose comme une musique douce, prenante, sensuelle et joyeuse -comme le cinéma

Femmes cinéma #2

(ça ne fait rien, j’avance) (pas spécialement conscient de l’existence de ce type de feuilleton, c’est égal, il y a dans l’imaginaire différentes autres figures-Janique Aimée, Ma sorcièrebienaimée, celle de « chapeaux melons et bottes de cuir » à laquelle fait écho amplifié la chanson d’Alain Souchon, qui « veut du cuir », c’est égal, elles peuplent probablement une sorte d’imaginaire télévisuel) Pour composer (bien, s’il te plaît) un billet, poser sur la platine cette chanteuse qui fait « petit pays je t’aime beaucoup/petit petit je l’aime beaucoup » Cesaria, clopos et alcools sans chaussure, cheveux courts et regards perdus, ça ne fait rien, je continue, j’avance)

Ce ne sont donc pas (pas vraiment) des stars comme aime à les appeler cette industrie, cet art, Charles Chaplin, messieurs Lumière (Louis, Auguste) et Georges Méliès, ce ne sont pas seulement des êtres vivants, ce sont surtout des images, celles de ces gens-là, parfois si inconnus qu’on n’en trouvera nulle trace ici, ou alors diffuses, incompréhensibles, fausses…

J’avais projeté de recommencer par une directrice de la Paramount, une certaine Ronda Gomez (elle apparaît dans le corps parce qu’elle a une certaine importance ? Non, je m’en souviens seulement maintenant)

elle est à droite, cheveux courts, sourire et broche, il y avait aussi cette compagne de Terrence Malick, réalisatrice et assistante de Bert Schneider, Michie Gleason

mais elle semble une actrice, rechercher encore, je ferai sans doute des modifications à mesure que s’ouvrira ce passé, si je recherche (voilà bien le virtuel, tu poses un billet, tu l’oublies peut-être, est-il lu regardé parcouru qui peut savoir, qui sait, qui veut savoir, on le pose et vogue la galère, demain soir, ce seront – espérons- les agapes, les rires et les baisers sous le gui, on espère en demain, on espère toujours en demain…)

Amy Irving, actrice (ex(?)-épouse de S. Spielberg)

Les transformations dues au réseau, ou au temps (qui peut aller savoir, connaître et reconnaître ce distingo ?), les jours passent, tu sais bien

Brooke Hayward (épouse de Dennis Hopper, soeur de Bill Hayward-producteur d' »Easy Rider ») ici en compagnie de Groucho Marx (le gilet de laine, pas vrai…)

des fantômes, des gens d’image capturés dans leur plus simple appareil (n’exagérons pas mais il arrive, aussi, que ces jeunes femmes apparaissent aussi sous des dehors de starlettes, tel est le cinéma qui se sert des anatomies pour provoquer des fantasmes, et s’en saisir pour les transformer en l’achat d’un billet)

Gloria Katz, qui n’est que l’épouse de William Huyck, mais cependant tous deux auteurs d’Indiana Jones number one

Certes, cependant, je choisi les clichés (il n’en est pas d’autres de Gloria, pas trouvé ou pas recherché, mais celui-là me convient, sans sourire, portant sur le monde une sorte de regard critique), ici je compose sur leurs places, à elles, celles qu’elles occupent, pixellisées, différentes d’aujourd’hui

Marcia Lucas, chef monteuse (non mentionné mais accessoirement première épouse de Georges dont elle prit le patronyme)

(comme disait Barthes « c’est le ruban noir au cou qui fait le punctum– chacun fait ce qu’il lui plaît) (le regard assez froid, à l’arrière plan, voilà ce que c’est que la photographie)

je les ai formatés, retouchés, repris, ici ou là, fait disparaître les uns

Margot Kidder, actrice, colocataire de Jennifer Salt

Margot Kidder, actrice, colocataire de Jennifer Salt

(on n’en connaît aucune, elles étaient colocataires : tu penses à Mulholland Drive ? (David Lynch, 2001) et aux amours saphiques, c’est qu’elle apparaît cette Margot-là, en petite tenue quelquefois)

dans le cours du billet, elles apparaissent parce qu’elles sont rangées dans un dossier (Nouvel Hollywood 2) sur le bureau dans le dossier « Photos piero » il faut choisir, ranger, regarder, peiner, continuer ses excursions, ce sont les années soixante dix, le cinéma de l’autre côté de l’océan, un certain cinéma

Melissa Mathison, scénariste de ET

certaines d’entre elles nous ont quittés, certaines sont toujours sur le pont,

Mimi Machu, compagne de Jack Nicholson, puis de Hal Ashby

Mimi Machu, compagne de Jack Nicholson, puis de Hal Ashby

elles sourient un peu, elles sont surprises par la photo, ou non, elles sont , très souvent, les hôtes de quelque pince-fesses parties (surboums, surpattes) comme on disait -ce monde n’est pas le leur, ce monde ne leur appartient pas)

Pauline Kael, critique

d’elle je me souviens, parce que j’ai entamé mes études de cinéma à la fin des années soixante dix, on parlait encore de cette femme faiseuse de rois du cinéma, on parlait de ces histoires-là en écoutant (un peu) Michel Ciment donner son cours d’anglais, ou Claude Beylie nous parler de Jean Renoir et de Jules Berry, le cinéma, ses tenants, ses afficionados, courir au Balzac, chercher à voir ce film de Glauber Rocha, tandis que de l’autre côté de l’Atlantique

Sue Mengers, agent artistique (peut-être de Christopher Walken, ici derrière elle? je ne sais)

on ne pose pas, c’est un habitus robes du soir et smoking noeud pap chaussures en miroir chaussettes de soie (je brode, je brode) et ici cette dernière de l’épisode

Susanna Moore, assistante de Warren Beatty, épouse de Richard Sylbert

Susanna Moore, assistante de Warren Beatty, épouse de Richard Sylbert

non, jte dis, inconnue au bataillon (elle, ce doit être elle de nos jours, qui écrivait peut-être le scénario de ce Shampoo (Hal Ashby, 1975)), des image,s des illustrations, qu’est-ce que ce monde ? Que sont-elles donc devenues ?

Bon réveillon, bonnes fêtes, à l’année prochaine (et merci à François Bon pour le soutient)

Femmes cinéma #1

(A la vérité je voulais me rendre compte du visage des types qui ne cessent d’être cités dans le livre : cent trente deux visages ça fait aussi beaucoup, mais je pourrais en faire le feuilleton, puisque, tout compte fait, dans cette maison, ne subsistent que goules et fantômes -et que sont d’autres les acteurs – et les actrices – sur l’écran ?

Rien.

Personnages – par antiphrase, le sens commun nomme aussi ces gens-là des people- , dont on suivrait les frasques dans diverses feuilles à scandales ou pas, populaires ou ordinaires mais ça n’existe plus guère, journaux gratuits de tous poils… La chronique en serait défrayée, illustrée par des paparazzi de tous horizons, objectifs, traques et autres surveillances (je me souviens assez bien, c’était un dimanche, un matin tôt; une fin de mois d’août; j’étais dans la cuisine et la radio annonçait la mort à Paris de l’ex-femme du futur roi d’Angleterre-ce qu’il risque bien de n’être jamais…- qu’on surnommait lady Di)

Sans légende

(elle n’a jamais été actrice mais le linéament qui l’unit à Grace Kelly fonde, pour moi, une fiction efficace) (je suis, en effet, assez midinette fleur bleue ou ce qu’on voudra dans ce registre)

la princesse de Monaco avec sa belle-soeur (la soeur à Rainier donc, trois du reste)

(ce que j’aime, c’est ce garçon, à l’arrière-plan, derrière, noeud papillon smoking blanc, un peu chauve qui me rappelle mes oncles, et qu’on dirait tout droit sorti d’une maison témoin)

J’avais à la maison pas mal de livres qui comptaient l’histoire du cinéma : ici, il s’agit de l’étazunienne des années 60 et 70, un petit pan illustré, mais observé par un angle, un point de vue, une place ou une posture un peu différente. Il est vrai aussi que je préfère les femmes, de manière général, mais n’importe, voici un premier épisode, je ne sais si je tiendrais jusqu’au bout… En tous cas, plaçons ces gens dans pièces et salon, nous verrons bien, en choisissant leurs effigies ce qu’elles nous diront de l’état des choses durant ces vingt années-là…)

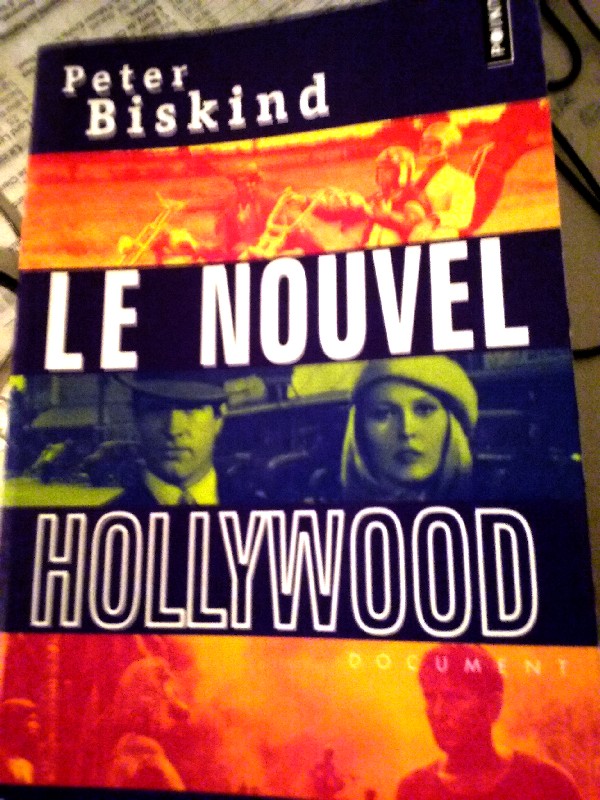

Dans le livre (je l’ai fini, là : c’est un cadeau, le premier depuis le feu, mes remerciements…) que je suis en train de lire (« Easy riders, Raging bulls » dans le texte ; traduit en « Le nouvel Hollywood » par la grâce des éditions du Seuil probablement, collection Points, Peter Biskind, traduit par Alexandre Peyre, 2006 pour la traduction, 2002 le Cherche Midi éditeur) figure un index des personnalités (p 651 et suivantes) lequel regroupe une liste d’une bonne centaine de noms (156) par ordre alphabétique.

Ce sont tous gens connus du milieu.

Sur la couverture, trois photos filtrées des films représentatifs (probablement) du propos : « Easy Rider » (Dennis Hopper, 1969), « Bonnie and Clyde« (Arthur Penn, 1967), « Star wars » (Georges Lucas, 1977 -j’ai l’impression) (ou alors « Apocalypse now » Francis Ford Coppola, 1979).

Une galerie de personnages (on peut remarquer le fait de donner le centre au film de Penn, mais surtout -pour ce qui intéresse ici- une seule femme : en l’occurrence, Faye Dunaway qui incarne Bonnie Parker dans le film de Penn).

Dans la liste des personnalités, on a compté. On a cherché les images qui correspondaient à ces noms, et on les a identifiées. Toutes ne seront pas publiées : je ne trouve pas, mais je cherche, j’identifie, ce n’est pas simple mais je cherche.

Sur les 156 noms, on en comptera 37 de femmes (soir un quart). En déduire que le cinéma étazunien (de ces années-là) est pratiqué par 3 fois plus d’hommes que de femmes serait (très) probablement plus qu’hasardeux (certainement mensonger et même complètement faux). Mettons qu’il s’agit d’un strabisme (après tout, le livre est écrit par un homme et cette gent-là tient le pouvoir ici comme ailleurs) (on peut l’accepter, le déplorer, le combattre tout autant, mais on a quand même à d’abord le reconnaître : preuve ici serait donc apportée).

Ca ne sert à rien sinon à montrer l’omniprésence des hommes (ils sont tous patrons de studios, réalisateurs ou scénaristes -la lie du ciné étazunien, cette place-là… – tandis qu’elles sont actrices, journalistes, ou femmes d’untel). Une jolie brochette qui indique cependant (nonobstant les rôles très fréquemment tenues par les femmes -maman ? putain ? ce serait à regarder précisément, certainement) un certain style dans le pouvoir de ce champ du divertissement ou de la culture (qu’est-ce que tu préfères ? ).

Poserai-je ici, en cette maison fantôme comme un vaisseau, les trente sept photographies prises là, ici, ailleurs ? Certes (j’ai déjà commencé). Je cherche en tout cas, je regarde et tente de me raccrocher à quelque chose. Quoi, qu’est-ce , je ne sais, mais disons qu’en cette fin d’année, ce sera une sorte de cadeau.

D’abord remarquer que, dans la liste ainsi réalisée, 22 personnes sur les 37 donc sont caractérisées par « épouse de » ou « compagne de » ce qui indique un statut qui ne se découvre que très peu chez les hommes (Francis Coppola n’est pas gratifié du titre d »époux d’Eléanor Coppola » – on ne parle pas du nom de famille d’ailleurs) .

Puis peut-être indiquer que des 37 illustrations recherchées, on n’en trouve qu’une part (une trentaine) : les autres n’apparaissent pas en photographies (je n’ai cherché que sur le moteur que je ne nomme pas). Indiquer aussi qu’on trouve 2 productrices, une réalisatrice, dix actrices, 2 monteuses, 3 assistantes (diverses) et 4 scénaristes. Une chanteuse, une costumière, deux agents de casting, une chef-décoratrice. C’est une revue de professions, et c’est une liste que j’aime (j’établirai celle des hommes, que je poserai lorsque j’en aurais fini).

Commencer alphabétique :

Candice Bergen, compagne de Bert Schneider

Ellen Burstyn, actrice

Scott Bushnell, productrice pour Robert Altman (sans photo)

Julia Cameron, scénariste, épouse de Martin Scorcese

Julie Christie, actrice, compagne de Warren Beatty

Eleanor Coppola, épouse de Francis Coppola.

Marion Dougherty, directrice de casting

Faye Dunaway, actrice

Carole Eastman, scénariste

Verna Fields, monteuse : sans photo…

Louise Fletcher, actrice devant elle : son Oscar.

La suite au prochain numéro…

A toutes et tous, joyeuses fêtes (on va bien s’amuser dans cette maison(s)témoin, je pense…

Vivre

(Reprendre, ne pas lâcher, rien, reprendre et continuer)

Il s’agit de quatre femmes, des sentiments, des choses qu’elles mangent, comme cette tartine de pain de mie couverte d’alevins cuits, il s’agit d’une famille, un père qui meurt -tu sais, ce genre d’histoire, moi, finit par me poser des questions, depuis longtemps déjà, soixante dix ans serait ma limite mais plus j’en approche et plus il me semble que c’est peu : c’est que j’aime la vie, au fond – on assiste à des funérailles (le film instruit de la culture japonaise -mais ce mot de « culture » depuis qu’on y a consacré un ministère moi je ne l’aime plus), la musique les trains qui passent, quatre femmes dans une ville au bord de la mer (au début elles ne sont que trois, vient l’enterrement où ces trois-là rencontrent leur demi-soeur si j’ai compris mais qui devient vite d’une certaine manière et en un certain sens leur soeur tout court, elle se nomme Suzu, c’est (en effet) un trésor), des sourires et des fleurs, la douceur de vivre (c’est ce dont on prétendrait nous priver ? pfff), la vérité des sentiments, celle des sourires

voici que les trois soeurs repartent, laissant là la quatrième (gauche cadre dans le cadre de l’écran, sa tête vue de dos – j’ai perdu mes outils depuis ce 31 (même s’il est intitulé ici onze), je ne sais plus me servir de cette machine personnel computer je ne sais plus capturer, je suis fatigué c’est ce que j’essaye d’expliquer sans y parvenir), il y a l’aînée infirmière (au centre gants blancs, dans l’image, Yokuro), la deuxième qui travaille dans une banque (tout sourire bras nus à gauche, Sachi) et la troisième si joyeuse (Chika, adorable), mais ces trois-là proposent de venir avec elles à cette nouvelle petite soeur

« je viens…! » dit-elle, le train s’en va, elle court

court encore (c’est cette joie-là, oui)

elle viendra, jouera au football (mixte ici), parlera criera rira mangera avec ses soeurs, ses nouvelles soeurs, tant d’autres choses encore et l’extrême élégance de tout ce film, mise en scène simple sans effet (le cinéma, ce ne sont que des effets, les réduire au minimum, c’est une des difficultés), des sentiments vrais, des gens des amis des sourires

une pure merveille…

La balade sandwich

Quand il y a trop de bruit dans les murs, et qu’il fait beau comme aujourd’hui, l’agent prend sa pause déjeuner, après la visite de 14 h, dehors, en marchant avec son sandwich crudités-œuf (l’agent immobilier est végétarien). Il dépasse les piscines debout, plantées vides dans le sol herbeux, tristes témoins de baignades impossibles à imaginer dans ce bleu sec usé par les intempéries, et il arrive près du nouveau lot commercial de la zone. C’est un groupe de jeunes dynamiques qui l’a repris et aménagé avec goût. Ils sont beaux, en pleine forme et en pleine force, la femme de l’associé est enceinte, une joie du départ sédentaire irradie de leur coin de ZAC fleuri et fait sourire l’agent. Les marbres qu’ils ont choisi, rose, mauve, perle, taupe, noir brillant, agrémentés de jonquilles, patiences et même quelques bégonias fragiles et de messages d’espoir et de souvenir gravés d’or et d’argent, tout est une invitation à se perdre dans cette sorte de jardin-témoin qui conduit à leur bureau. L’agent est toutefois gêné, car si lui-même s’autorise la promesse d’une vie meilleure dans les huit pièces-témoin de sa maison, que peuvent-ils vraiment promettre de meilleur dans leur cimetière-témoin ? Les visiteurs ne connaissent pas cette fausse-mort mise en scène et fleurie, consultable sur catalogue gratuit à emporter, ils connaissent la définitive, mystérieuse, indicible mort d’un proche.

Et puis un couple âgé sort d’une berline cabossée, et entre dans ce jardin, ils sont tout sourire sur leurs beaux visages secs et fanés, ils regardent les tombes avec le même regard d’attendrissement anticipé que les jeunes mariés ont pour la cuisine et la chambre de la maison-témoin. L’agent ne comprend pas, mais ces vieux avec leur peau de feuille d’automne en plein printemps ont l’air apaisés de venir choisir comme ça, ce qu’on appellerait dernière demeure, mais qui est surtout derniers matériaux (marbre, bois, tissu) ; planifier et rêver l’attendu rêve éternel, parce qu’ici tout est calme. L’agent ne termine pas son sandwich, le jette dans une des urnes-témoin avant de filer discrètement derrière la haie de persistants quelconques, et s’éloigne, « la mort, c’est pas mon business », prétend-il à voix haute tout en allumant une cigarette.

Résister (Anna Magnani)

C’est que les êtres qui hantent la maison[s]témoin nous sont chers, elle a quelque chose du panthéon, quelque chose de tellement inexistant, volatile, incertain et inutile, visitée dans son décor de pacotille, ses pièces sans vie, sans histoire, sans familiarité, tous ceux là y habitent, y sont parce qu’on les y pose, ils s’en iront sûrement un jour, exiger l’ouverture de ces portes, de ces murs, exiger l’enlèvement de ces gravats, de ces ordures, de ces déchets, exiger que ici, toi qui y entres, exiger que toi gardes (ou perdes) tout espoir…

(les photos sont de l’auteur, prises du DVD où Martin Scorcese explique ses liens avec le cinéma italien).

Ca commence dans la cour de l’immeuble

une rafle, la deuxième guerre mondiale, Rome, on emmène les hommes, on laisse les femmes et les enfants (on se souvient, à l’occasion, de la mi-juillet quarante deux, au vélodrome d’hiver, à Paris), elle c’est Pina, Nanarella, c’est la plus grande actrice de tous les temps et de tout l’univers, on dira ce qu’on voudra, une merveille, une des merveilles du monde du septième art, une merveille de l’humanité : et que serait l’humanité sans amour ? C’est lui qu’on lui enlève, Francesco, elle déjà veuve, elle qui l’aime, elle crie, hurle, se bat, frappe, se déchaîne court vers la sortie

on lui déchire le coeur, tu sais bien comment ça se passe chez nous autres, les humains, elle court et hurle « Francesco!! Francesco!! »

il est embarqué, sait-on alors qu’il va vers la mort ? et qu’elle y court, elle aussi ?

qu’on la laisse, elle court, sort, elle crie, court

court

lui la voit dans le camion, elle court crie « Francesco!! » quelques secondes

lever le bras, crier encore crier

on tue, on arme le fusil, on tire, on tue

dans la rue, morte…

Résister.

« Rome ville ouverte », Roberto Rossellini, 1945.

à l’échelle

« J’aime assez qu’en une œuvre d’art on retrouve ainsi transposé, à l’échelle des personnages, le sujet même de cette œuvre par comparaison avec ce procédé du blason qui consiste, dans le premier, à mettre le second en abyme. »

André Gide, Journal (1893)