Sans doute faut-il une bonne quantité d’inconscience pour aller comme on le fait ici sur les traces de films et de cinéma (probablement le premier poste d’exportation étazunien – ici le film est produit par l’ambassade de France plus une maison guatémaltèque (et le CNC) – ça ne peut pas trop s’inventer (enfin, si) – ce cinéma qui donc, de ce fait, propage à peu près l’ordure de l’idéologie qui est à l’œuvre ces temps-ci ici par la grâce de petits cintrés et suce-bottines) le cinéma, ce lieu du monde où « il n’y a que ceux qui travaillent qui travaillent » et qui enfante des Weinstein à déambulateur (ce cinéma…) ce lieu des arts et des industries donc, une certaine inconscience à rester ébahi devant des images aussitôt apparues, aussitôt disparues – j’aime pourtant le cinéma, mais moins la façon dont il est exploité – on en est presque à la profession de foi on dirait – en faire un panégyrique : je ne parle que des films que j’aime, certes, – alors qu’il n’y a rien de plus détestable que ces injonctions, ces publicités, ces affiches et ces ordres masqués et superfétatoires – c’est vrai mais c’est aussi qu’hier (non, avant-hier : comme le temps passe…) je suis retourné dans ce lieu

(oui, il pleuvait) ça s’appelait Censier alors (maintenant, toutes les facultés parisiennes s’appellent Sorbonne – wtf ? – encore une saloperie du langage adopté par ce monde-là, ultralibéral comme ils disent) (on se bat pourtant, et on ne baisse pas les bras) et que j’ai repensé avec une espèce de nostalgie imbécile (j’écrivais mon nom sur la feuille à l’entrée) au temps où on allait déjeuner au resto u – on était servis à la table de huit – je te trouve une image de ce restaurant-là (Albert Châtelet qu’il s’appelait)

c’est là, au premier étage – mais enfin, le cinéma, mon ami ? oui, voilà : se servir des supports offerts par ces productions pour vanter leurs films – les films annonce – et en raconter partiellement l’histoire, qu’est-ce que ça peut bien faire ? Rien. Je m’échine, je parle de villes ici, d’autre chose ailleurs, je m’épuise et je continue – je me promeus – je descends dans la rue, je vais marcher, je retrouve mon amie, on marche de concert, on donne une carte là, une autre ailleurs – des sous ici, là – on entre, les fauteuils « pas pour le film mais pour ce qu’on y fera » disait la chanson – des images, des écrans, des chansons et des sentiments – noir et blanc, couleurs? esquimaux sucreries ? l’envahissement des popcornard.e.s cette plaie… – mais ces retours sur soi, quelle plaie tout autant – le film traite d’une ordure, sans doute, mais c’est une réussite.

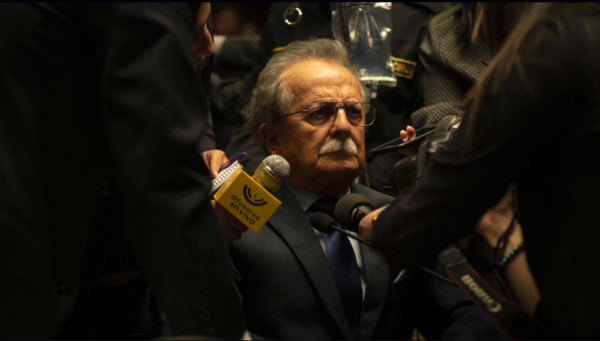

Tout se déroule pratiquement dans une maison – et ce sont les agissements passés du chef de famille (un vieillard

sénile libidinal

maudit et possédé) qui en font une prison où le sort est jeté. La force de la narration est donnée partout par les femmes : l’épouse (à l’arrière plan : Carmen), plus la fille (Natalia)

et la petite fille (Sara) du monstre (l’homme est au début du film propre sur lui, boit du wisky et fume des clopes – en procès reconnu coupable de génocide qu’il nie) et aussi les employés, indiens comme il se doit sans doute – vite, ils s’enfuiront sauf une (probablement une fille adultérine comme on dit dans les familles royales (Valeriana, ici au premier plan) : la femme de chambre…

) et le garde du corps (sans image). Derrière la femme de chambre, la petite nouvelle – elle arrive

passe les barrages de police

pour arriver donc dans cette maison

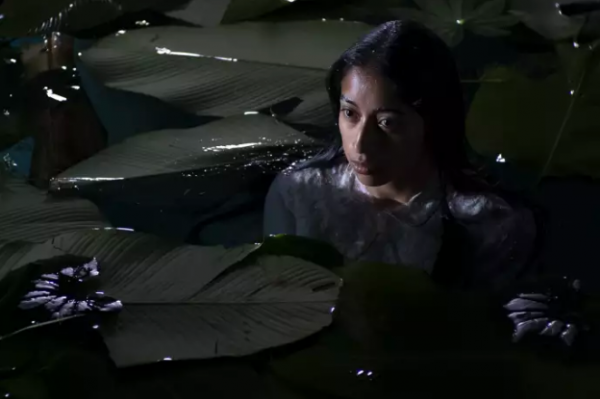

Elle est Alma, elle est La Llorana (la pleureuse du conte ou de la légende).

Elle est simplement elle-même – mais sans doute porte-t-elle avec elle ce sort.

ou du moins le pense-t-on… Un être d’eau…

Dehors gronde la foule. Est-elle réelle ?

est-elle fantasmée ?

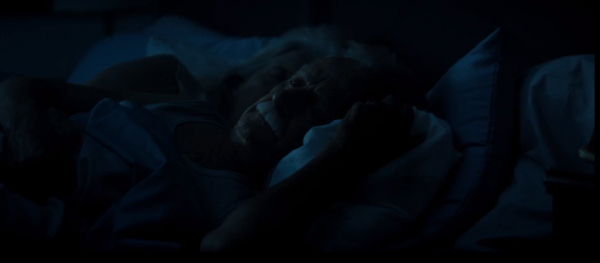

Des pierres sont lancées dans les vitres, des tracts sont jetés dans la piscine. La famille est cloîtrée, le vieux général se lève la nuit, il entend quelqu’un pleurer.

Il est tard, il prend son revolver (l’un de ses revolvers dans son armoire garnie d’armes, ces armes probablement dont il s’est servi durant sa carrière de tortionnaire), il fat nuit – ça grouille ici, ou là – le vieux salaud est sénile et entend des voix. Sa femme échappe de peu à la balle qu’il tire sur elle, la croyant une ennemie, un fantôme, une goule : quelqu’un qui en voudrait à sa vie.

Et l’angoisse s’amplifie.

La peur monte dans la famille. La nouvelle femme de chambre aime à s’amuser avec la jeune fille (on craint le pire).

L’eau, partout, coule : un robinet ici, la piscine la pluie peut-être, la nuit, l’eau et les pleurs. Dehors les gens ne bougent pas mais chantent crient insultent. On devrait les faire fuir, mais non. Ils devraient s’en aller, cesser leur manège : non, ils sont là, fixent les fenêtres derrière lesquelles la famille regarde, sans y croire, ces milliers de fantômes (ou de personnes vraies, vivantes, hurlantes : qui peut savoir ?).

La peur croit encore. Et encore, encore et encore.

Une scène montre d’autres généraux bientôt rattrapés par leurs tortures

un autre général convaincu probablement lui aussi de génocide s’en aller aux toilettes, s’épancher et l’eau sourdre à ses pieds.

Et d’autres scènes, des cauchemars : le sous-texte (le sous-film disons) raconte ce qui subirent les indigènes – des femmes voilées le racontent aussi lors du procès

(le procès est une merveille)

(tout le film est une merveille) – la vieille femme du général rêve et cauchemarde. C’est la nuit, elle s’éveille en sueur, entend-elle quelqu’un pleurer, au loin ?

Et puis le film va à sa fin. Ni oubli, ni pardon.

La Llorana de Jayro Bustamante

Carmen, la mère : Margarita Kénefic

Natalia, la fille : Sabrina de la Hoz

Sara, la petite fille : Ayla-Elea Telon

Alma, la nouvelle servante : Maria-Mercédes Coroy

Valeriana la femme de chambre : Maria Telon

Le général : Julio DIaz