il y a une chanson qui fait

je mettrai mon cœur dans du papier d’argent

et puisque aujourd’hui est mercredi, que bientôt les habits de vacances seront placés dans les valises et celles-ci dans le coffre, l’agent pense à fermer les volets (il existe une option pour rendre cette manœuvre plus simple : appuyer sur un bouton, et l’électricité se met en marche) ne sont pas à fermeture automatique – couper l’eau et le gaz – s’en aller

Quelques semaines peut-être – là-bas attend le bricolage l’enduit la peinture – ici se perpétue le sport et son efficace concurrence (que le meilleur gagne est une antienne abjecte – masculine, dominante, impériale j’en passe) – ici donc quelques images de ces jours-ci glanées là ici et ailleurs – j’ai laissé les clés sous le pot de fleurs (rouges – d’ailleurs, elle périclitent – les fleurs, pas les clés – il faudra qu’on s’en occupe) (j’y penserai, sans doute, au retour, si cette éventualité m’est accordée)

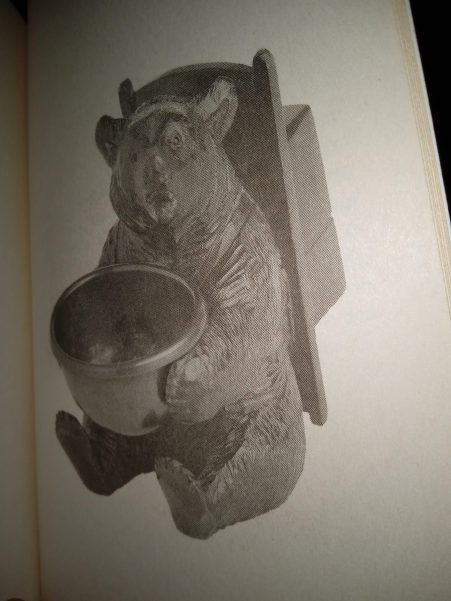

voilà qui commence mal : pour les sous on repassera donc – il s’agit je crois bien, d’une vengeance – il faut juste que je me dépêche – au parc (il a été réintitulé « des nations » comme si c’était là une qualité) une allégorie de la culture du sport en cette image de la boite à livres

la transparence est totale.

C’est aussi une des raisons de ma démission capitale : je pars et je pose

mon numéro d’appel aux abonnés absents

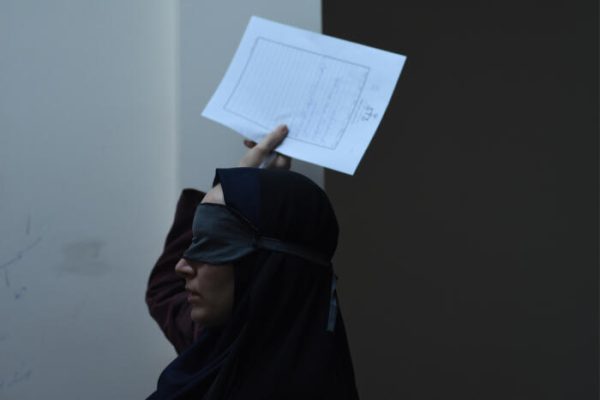

un dégoût profond pour la profusion de matériel, la convocation des télévisions et des grandes marques, la pléthore d’affiches, d’images, de couleurs criardes – une espèce d’obscénité alors que flambe le monde – que des milliards d’entre nous meurent de faim de soif de manques de médicaments – une horreur

Passons

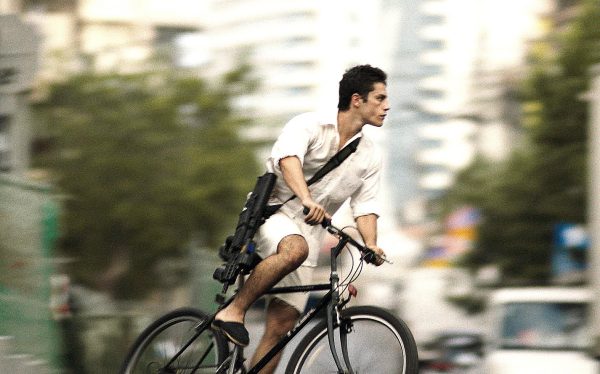

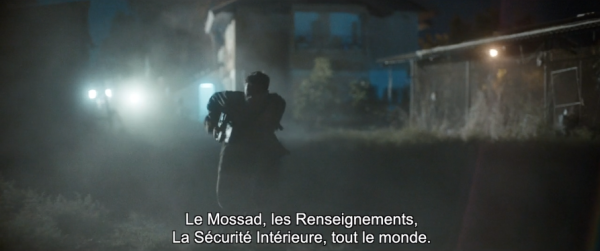

marchons, avançons, laissons – nous n’y pouvons rien – la messe sera dite, espérons qu’elle ne provoquera pas trop de terreurs – une chose est certaine, cependant, c’est que la police est partout – un

marchons, avançons, laissons – nous n’y pouvons rien – la messe sera dite, espérons qu’elle ne provoquera pas trop de terreurs – une chose est certaine, cependant, c’est que la police est partout – un

au parc comme au Louvre – deux –

nous voilà rassurés, nous sommes sous bonne garde – trois

la belle vie – grâce à nos impôts, certes – et ça ne fait que commencer (même pas…)

passons, laisse

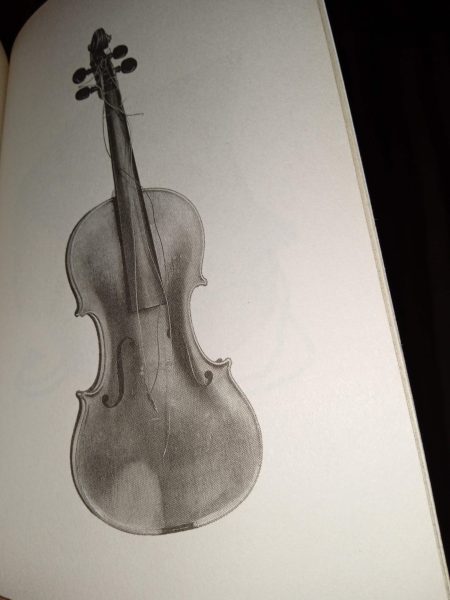

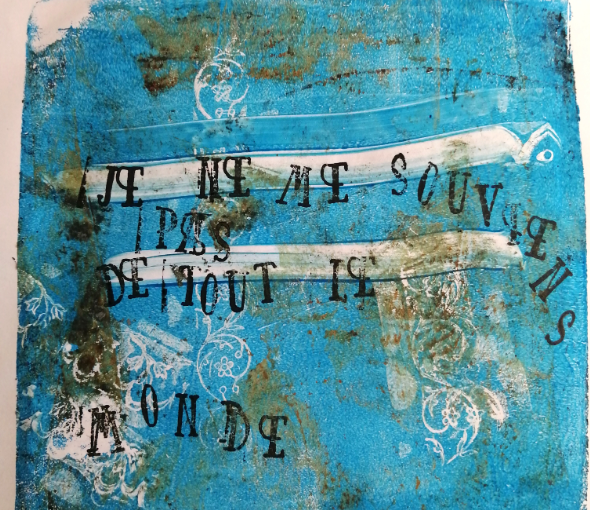

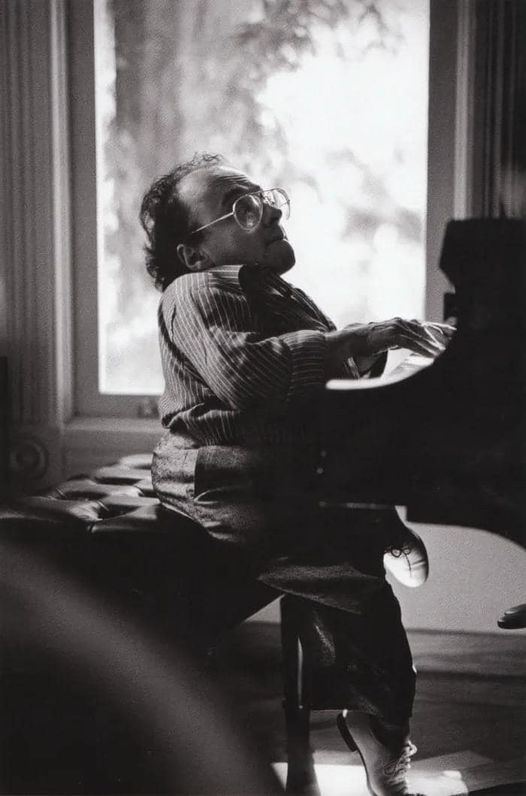

mes chansons d’amour resterons là dans mon piano

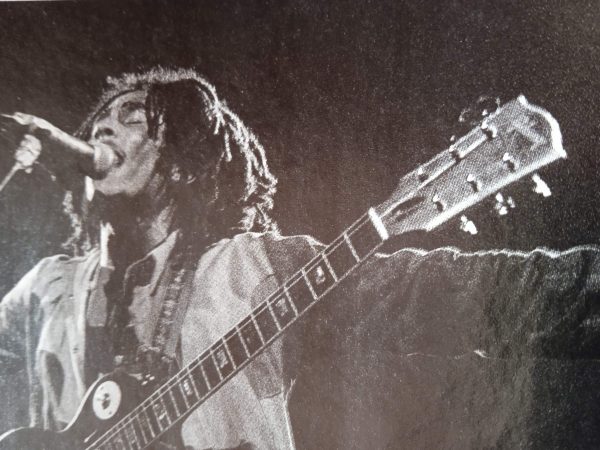

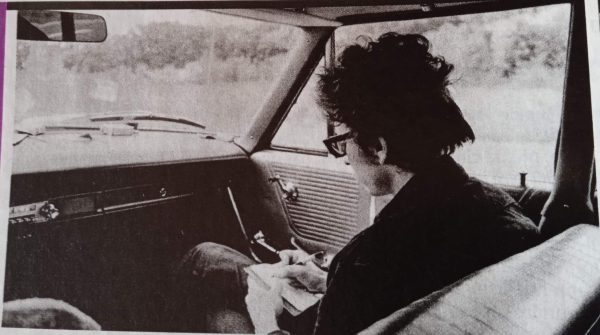

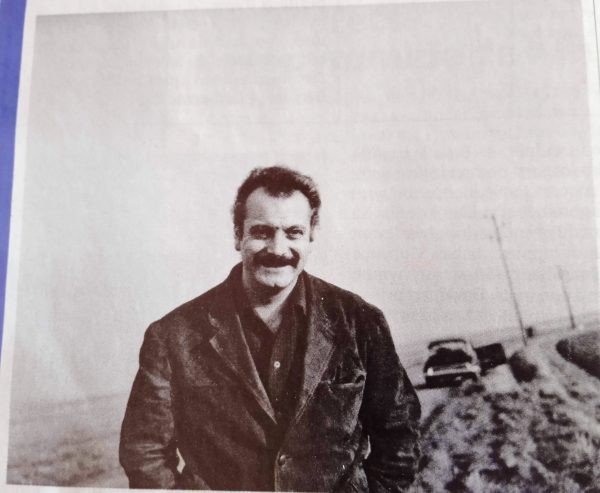

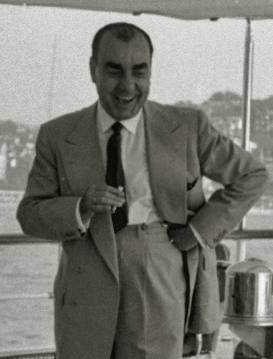

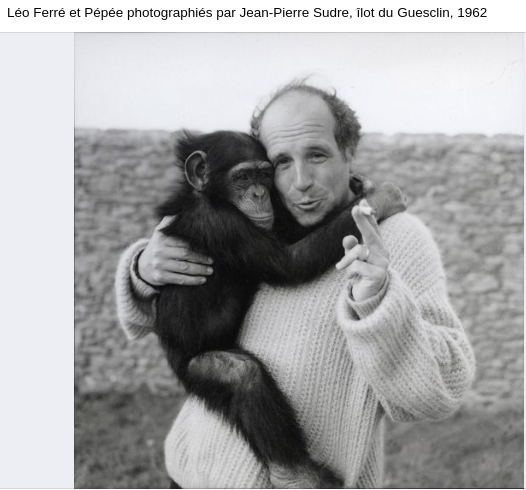

ici Léo et Pépé

(sale histoire – passons encore – on ne fait que passer…)

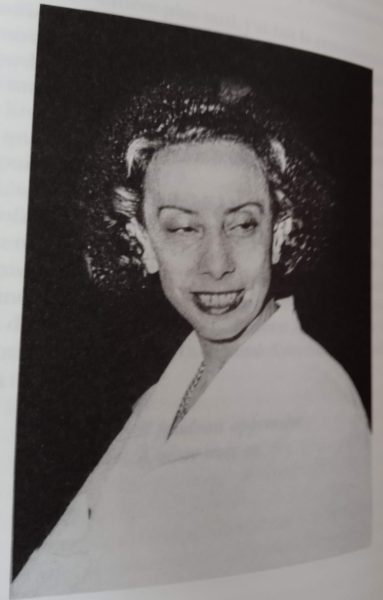

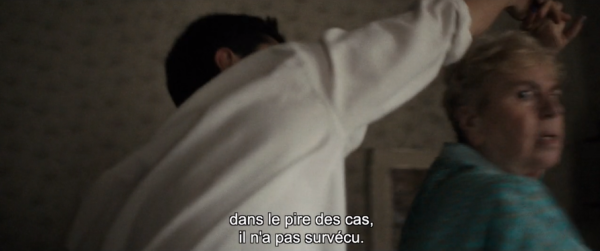

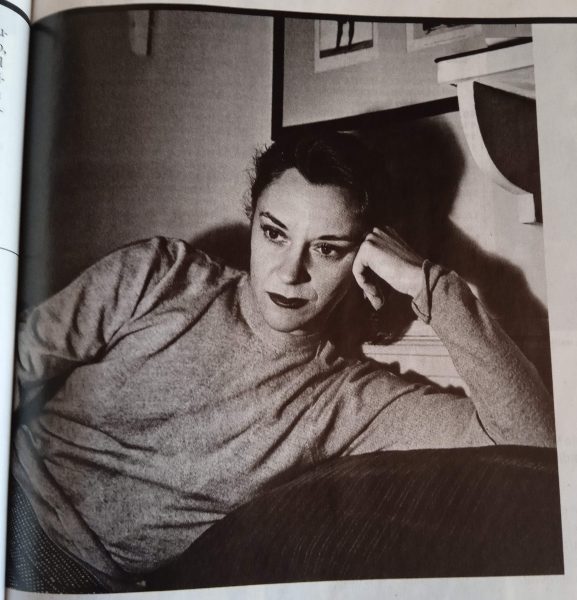

une disparition (Shelley Duvall, magnifiquement, dans

Shining (Stanley Kubrick, 1980))

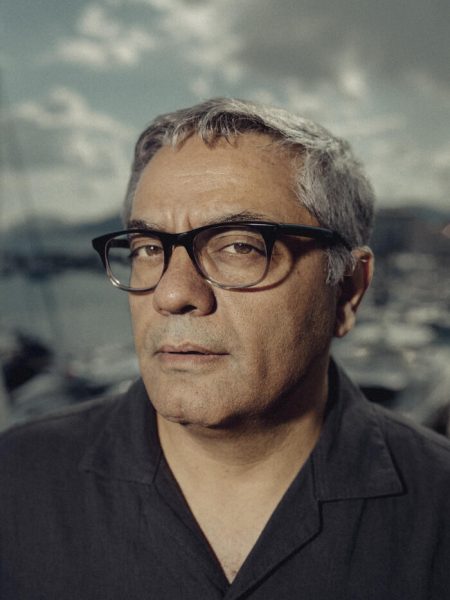

et puis ici la réalisatrice Santhya Suri (son film, Santosh, magnifique – à voir)

et puis cette porte écrite (un immeuble de la rue Tesson (Paris 10°) qui a brûlé, un jour où un camion-poubelle s’est enflammé devant cette porte il y a quelques années)

j’aurai jeté la clé du piano dans l’eau

quelques images actuelles, et celle-ci retrouvée dans les milliers entreposées

douceur chaleur calme luxe volupté – et enfin, pour finir, le bac qui relie l’île (Erétria) au continent (Oropos) un soir à l’heure de l’ouzo – la voiture du vendeur de chaises de plastique – la lumière de la nuit

la chanson de Michel Jonasz Je voulais te dire que je t’attends

Bonnes vacances…

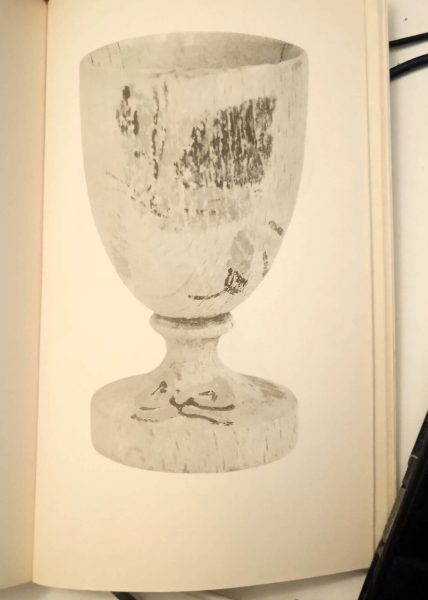

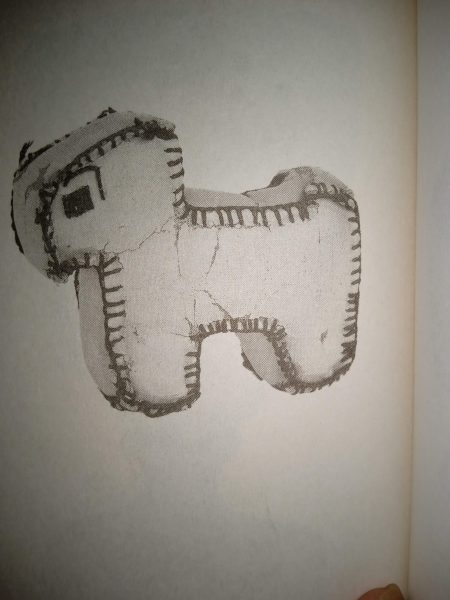

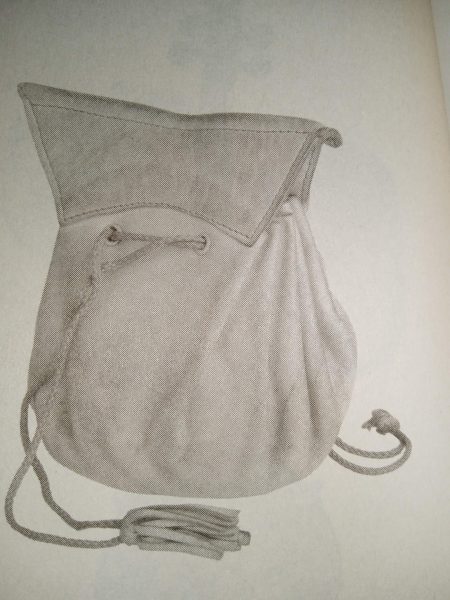

dispersion une série de cette maison

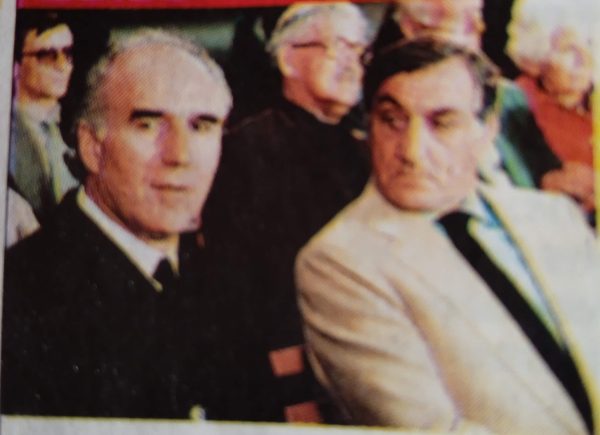

Serge Meynard, Chantal Akerman et Gilberto Azevedo sur le tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-Fondation Chantal Akerman

Serge Meynard, Chantal Akerman et Gilberto Azevedo sur le tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-Fondation Chantal Akerman Akerman surle tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-Fondation Chantal Akerman)

Akerman surle tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-Fondation Chantal Akerman) Chantal Akerman (et Manu de Chauvigny) sur le tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-FondationChantal Akerman)

Chantal Akerman (et Manu de Chauvigny) sur le tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-FondationChantal Akerman)

Delphine Seyrig et Chantal Akerman sur le tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-Fondation Chantal Akerman)

Delphine Seyrig et Chantal Akerman sur le tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-Fondation Chantal Akerman)

Charles Denner, Lio, Chantal Akerman, Delphine Seyrig sur le tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-Fondation Chantal Akerman)

Charles Denner, Lio, Chantal Akerman, Delphine Seyrig sur le tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-Fondation Chantal Akerman) Lio et Chantal Akerman sur le tournage de Golden Eighties (photographei (c)Jean Ber- Fondation Chantal Akerman)

Lio et Chantal Akerman sur le tournage de Golden Eighties (photographei (c)Jean Ber- Fondation Chantal Akerman) Myriam Boyer, Chantal Akerman et John Berry sur le tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-Fondation Chantal Akerman)

Myriam Boyer, Chantal Akerman et John Berry sur le tournage de Golden Eighties (photographie (c)Jean Ber-Fondation Chantal Akerman)