D’abord il faut que je vous dise qu’il n’y avait pas de livres chez moi, j’exagère, qu’il y avait très peu de livres chez moi lorsque j’étais petite, mes parents ne lisaient pas de livres, ils lisaient TéléMagazine ou le catalogue des 3Suisses, ou des notices de montage de maquette de bateau téléguidé. Seul mon frère avait des livres dans sa chambre, et il me semblait qu’il y en avait beaucoup, deux étagères avec une douzaine de livres chacune, derrière deux portes vitrées et coulissantes. Comme mon frère était bien plus vieux que moi (onze ans de plus), il partait la semaine à l’université, et je pouvais m’introduire dans sa chambre, avec beaucoup de précautions car le moindre changement dans la pièce serait considéré comme une faute grave, et je me souviens de monter sur sa chaise de bureau non stable, de pousser en silence une des vitrines pour dérober un Sherlock Holmes, ou un Arsène Lupin, ou un Gaston Leroux (Le Parfum de la dame en noir), avant de revenir à pas de loup le lire dans mon lit en cachant la couverture sous le drap.

De mon côté, je possédais des albums de bande dessinée, quatre ou cinq, et deux ou trois livres-disques (quand vous entendrez la clochette, tournez la page petits amis !), et aussi des volumes de la bibliothèque verte, Alice et la statue qui parle, Les Sœurs Parker et les ravisseurs. En tout, sans doute quinze livres, ce qui me semblait phénoménal. J’étais passée un jour, avec une fille de ma classe, chez ses grands-parents, sur la route de l’école, et j’avais vu chez eux la collection entière des albums de Tintin, une longue file de dos alignés, colorés, près de la cheminée, que j’avais considérée respectueusement, l’équivalent pour moi de la BNF.

En grandissant, je n’ai pu lire que des extraits de livres, uniquement grâce aux manuels scolaires. C’est dans leurs pages que j’ai lu La Conscience de Victor Hugo (en sixième, en cinquième peut-être) et que j’ai demandé à mes parents qu’ils m’offrent à Noël La Légende des Siècles, en deux tomes, format poche, un vert, l’autre violet, la plus merveilleuse des choses (je les ai encore), j’en lisais des passages à voix haute en mettant l’intonation, les pages se décollaient, et sans le vouloir je connaissais par cœur certains vers, et encore maintenant, si par hasard j’entends ou je lis « alors, levant la tête » mon cerveau enchaîne avec « se dressant tout debout sur ses grands étriers ». Ou si j’entends « elle est toute petite », je continue avec « une duègne la garde, elle tient à la main quelque chose, et regarde ».

Même avec peu d’argent, mes parents essayaient de me donner de quoi lire. Un jour ma mère m’avait ramené Poèmes à dire de Daniel Gélin (une valeur sûre, cet homme-là passait à la télévision), et pour ce livre aussi les pages se sont bientôt décollées. C’est à cette période que j’ai lu, relu, avalé un poème de Jules Supervielle.

Il y en avait d’autres, comme celui de Tristan Tzara, je le pose ici :

les fruits ruinés

les murs déchiquetés

la neige morte

les heures souillées

les pas verrouillés

ont rompu les rues

la honte de vivre

inonde mes yeux

les foyers éteints

le rire édenté

les places écrasées

la vieillesse harcelée

profilée dans l’âtre

toute la misère

pour marcher dessus

les chevaux éventrés

dans l’arène des têtes

les volets volés

les maisons ouvertes

les enfants dehors

les paroles de paille

pour seule vérité

vide matelas

pour ne pas dormir

ni rire ni rêver

le froid aux entrailles

le fer dans la neige

brûlant dans la gorge

qu’avez-vous fait qu’avez-vous fait

des mains chaudes de tendresse

avez-vous perdu le ciel

dans la tête par le monde

dans la pierre dans le vent

l’amitié et le sourire

comme les chiens à l’abandon

comme des chiens.

(Tristan Tzara, La Bonne Heure)

Mais le poème de Supervielle, c’est lui dont je voulais vous parler. Il était assez court. Me semblait magnifique. Ce n’était pas La Mer secrète. Mais je me souviens qu’il finissait par « Nous creusâmes ensemble nos fosses pour la nuit ».

J’ai grandi et j’ai eu accès aux livres autrement. J’ai pu m’acheter tous les Sherlock Holmes avec mon argent de poche sans plus les voler à mon frère, et d’autres livres aussi, souvent ceux qui me tombaient sous la main, sans direction, au hasard. Et puis j’ai travaillé. J’ai moins lu, et même arrêté de lire totalement, sauf des textes pédagogiques et des recueils de comptines. Je n’ai pas fait d’études de lettres, ce qui me donne des complexes. Ce n’est pas qu’on m’en ait empêchée, c’est qu’il fallait avoir un travail, car mon frère avait été à l’université jusqu’à ne plus pouvoir, ce qui était une charge pour mes parents. Je ne voulais pas leur peser financièrement.

Mais, lire était là, quelque chose de précieux, et écrire aussi. Petite, j’écrivais. Bref, je passe les détails.

Le poème de Supervielle, un jour, j’ai voulu le retrouver. Impossible. J’ai même racheté il y a une dizaine d’années un exemplaire de Poèmes à dire de Daniel Gelin. Il y avait bien Tzara et Claude Roy, « Jamais, jamais je ne pourrais dormir tranquille aussi longtemps que d’autres n’auront pas le sommeil et l’abri », mais pas lui. Donc, je l’avais lu ailleurs. Mais si c’était dans un manuel scolaire, comment le retrouver. Avec internet j’ai fait des recherches en ligne. Entre guillemets « Nous creusâmes ensemble nos fosses pour la nuit ». Pas de résultat. J’ai modifié mes recherches, peut-être que je me trompais, qu’il n’y avait pas « creusâmes », mais pour ce qui était des fosses j’étais sûre.

J’ai demandé parfois, quand j’y repensais, à des gens plus éduqués que moi. En résidence à l’IMEC j’ai cherché dans la bibliothèque, si grande, si magnifique, les recueils de Supervielle. Je suis montée dans les étages, tout en haut, sous la voûte de l’abbaye, là où toutes les revues sont rangées par ordre alphabétique, je ne l’ai pas trouvé.

Il y a quelques mois, ça m’est revenu ce poème, l’existence, quelque part, de ce poème. J’ai cherché et cherché encore. Je me suis demandé si je n’avais pas rêvé, réinventé un souvenir.

Enfin, ça fait longtemps que ça dure pour moi cette histoire là, plus d’un demi-siècle maintenant. Je ne sais pas pourquoi ça résonne tellement. « Nous creusâmes ensemble nos fosses pour la nuit. » Le symbole de la solitude. La finitude. L’être humain si fragile, si animal. Je n’ai pas les capacités intellectuelles de dire pourquoi ça m’avait transpercée, et ça continue.

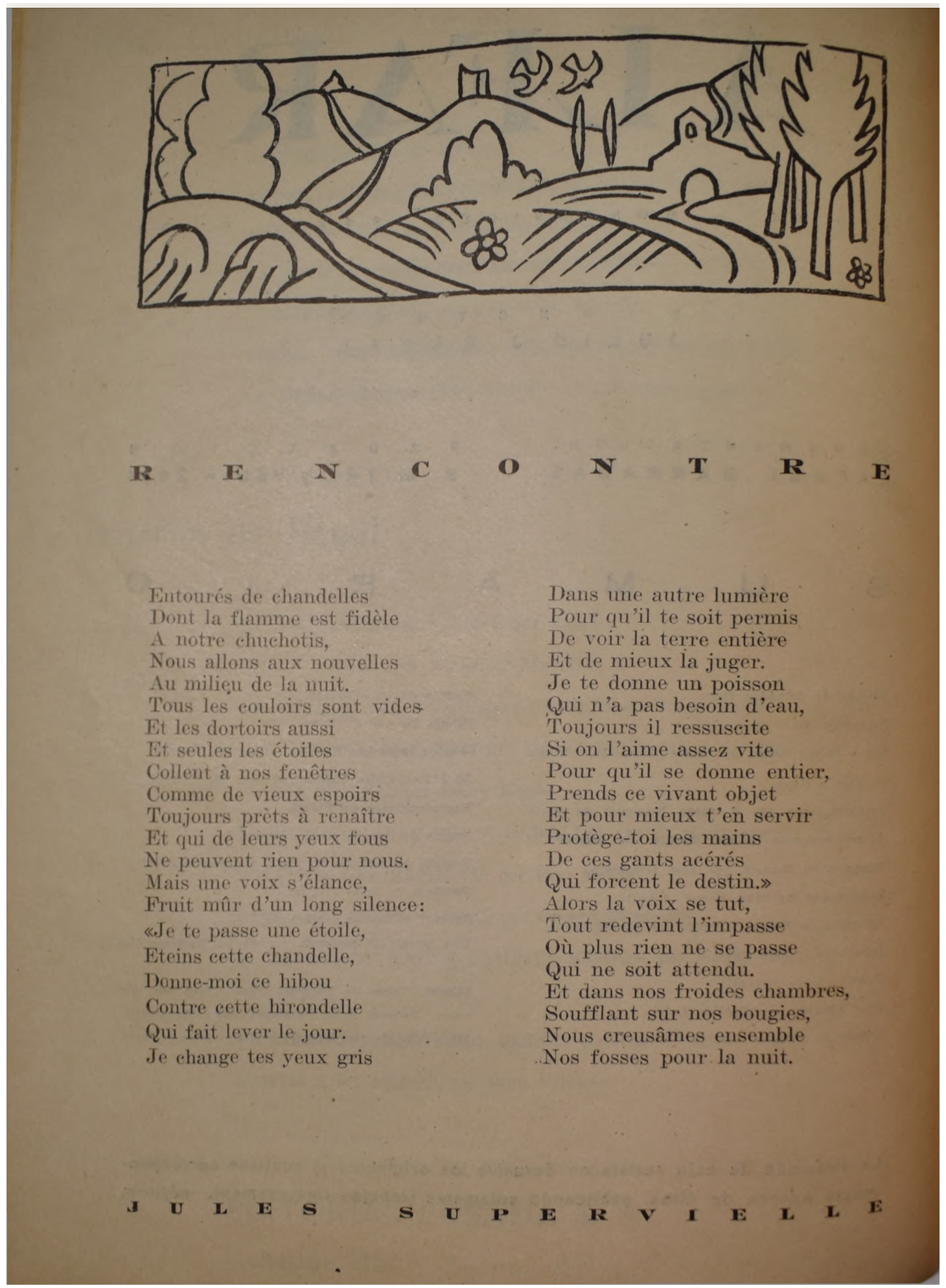

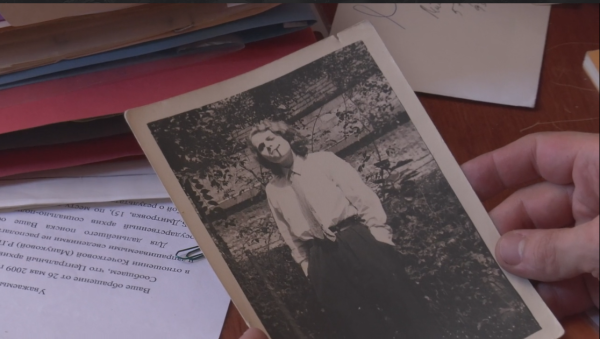

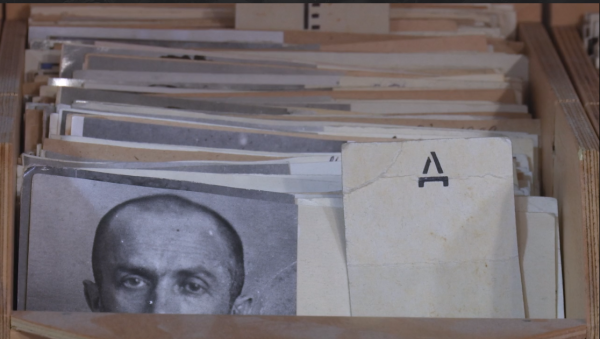

Ce matin (levée à 5h20, comme souvent), comme j’y repensais, j’ai cherché et cherché encore. Un seul résultat (entre temps, google me demandait si je ne voulais pas chercher fesses au lieu de fosses ?). Un seul résultat vers un pdf qui a mis longtemps à s’ouvrir sur mon ipad, au moins cinq ou six minutes (mon ipad est vieux, sa mémoire doit saturer). J’allais abandonner car ce pdf était celui d’une revue d’Amérique du sud, ALFAR, 1932, dans une langue que je ne maîtrise pas. J’ai survolé les pages, des publicités (Cada tarro de café El Chana, contiene 1.000 gramos neo de café, y un finisimo vaso como obsequio). J’ai fermé le pdf. Tant pis. Et puis je l’ai rouvert quand même. Et là je l’ai trouvé. Ensuite j’ai lu la mention La direcciòn de esta revista no devuelve los originales ni sostiene correspondencia acerca de éllos, publicando solamente trabajos rigurosamente inéditos.

Je ne peux toujours pas dire comment j’ai eu accès à ce poème au commencement. Mais il est là maintenant. Je comprends qu’il ne soit pas considéré comme un poème fondateur, comme « Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ». Mais il l’est pour moi d’une certaine façon.

Il y a une énigme, une double énigme, une triple énigme. Où ai-je lu ce poème, sur quel support ? Pourquoi est-ce qu’il est resté ancré en moi comme quelque chose inaccessible et en même temps possible ? Quel est ce poisson et la voix qui parle dedans ?

Je le pose ici, dans la maison[s]témoin. Peut-être que maintenant, en faisant une recherche internet, on le trouvera plus facilement. C’est quoi vos textes à vous, qui existent et qu’on ne retrouve pas, ou peu, ou mal ? Vos énigmes ?

RENCONTRE

Entourés de chandelles

Dont la flamme est fidèle

À notre chuchotis,

Nous allons aux nouvelles

Au milieu de la nuit.

Tous les couloirs sont vides

Et les dortoirs aussi

Et seules les étoiles

Collent à nos fenêtres

Comme de vieux espoirs

Toujours prêts à renaître

Et qui de leurs yeux fous

Ne peuvent rien pour nous.

Mais une voix s’élance,

Fruit mûr d’un long silence :

« Je te passe une étoile,

Éteins cette chandelle,

Donne-moi ce hibou

Contre cette hirondelle

Qui fait lever le jour.

Je change tes yeux gris

Dans une autre lumière

Pour qu’il te soit permis

De voir la terre entière

Et de mieux la juger.

Je te donne un poisson

Qui n’a pas besoin d’eau,

Toujours il ressuscite

Si on l’aime assez vite

Pour qu’il se donne entier,

Prends ce vivant objet

Et pour mieux t’en servir

Protège-toi les mains

De ces gants acérés

Qui forcent le destin. »

Alors la voix se tut,

Tout redevint l’impasse

Où plus rien ne se passe

Qui ne soit attendu.

Et dans nos froides chambres,

Soufflant sur nos bougies,

Nous creusâmes ensemble

Nos fosses pour la nuit.

pdf de la revue Alfar