Je vais me tricoter une grande veste.

Je vais me tricoter une grande veste de glycine américaine qui est plus petite que les autres et moins show off

Je vais me surjeter et me point-de-rizer du schisandra pour avoir des clochettes rouges et blanches qui se font passer de loin pour des cerises

J’aurai des poches d’érable deshojo qui veut dire face empourprée en japonais, mais ventrues, en gueules de sabots de vénus

Mon dos sera piqueté de pousses de bégonia qui souffre d’avoir un nom de plante de vieux

Et de pousses d’hosta plus grand dedans, cherchant le dépliement

Les clématites me couvriront les bras avec leurs aiguilles à torsades

Mon col sera bordé de lancettes pourpres de passiflore au printemps car ce sera une veste de printemps

Le jacquard des pattes de kangourous sera difficile à faire à cause des bouches velues d’orchidées qui s’ignorent, mais j’aurais le choix de la couleur, rouge orangée et la multiplicité de jaunes, ou encore le violine qui coule bleu

Je m’assiérai sur la terrasse

Le merle et la merlette atterriront brutalement, comme des sauvages, et leurs pattes sur le sol feront top, top, ratop, ratop, vers la gamelle de croquettes pour chat

Dans mon feuillage d’heuchères, corail, chocolat, caramel, bronze, vert salade, je dirai à la merlette qui n’hésite pas à s’approcher juste à mes pieds comment vas-tu ? parce que j’aurai vu la plume presque blanche un peu défaite sur son aile gauche

J’attendrai que les pois de senteur majestic blue sortent de terre et s’enroulent sur les branches tortueuses du saule tortueux le bien nommé

Le géranium presque noir et dentelé ne m’agressera pas

La feuille d’acanthe blanche sera douce avec moi, et molle sous mes doigts comme du caoutchouc

Le cœur de marie montrera qu’il sait faire une forme en forme de quelque chose que les humains connaissent, par bonhommie

L’abutilon sortira ses lampions à jupettes, mais pas tout de suite, d’abord minuscules lanternes éclairées à l’avance

Je me demanderai quoi faire des pucerons sur les naissances si tendres des feuilles de camélia, je ferai semblant de ne pas voir que je ne les ai pas tous enlevés en y passant mon pouce et, en tant que divinité géantissime je me dirai que certaines vies ont de la chance, et puis je ne saura pas quoi faire du problème d’être cheffe décideuse et dominatrice, tout comme je ne sais pas quoi faire d’autres problèmes de chefs autrement plus nuisibles que les pucerons

Solanum pourpre et morelle laciniée ne sauront pas qu’ils sont de la même espèce, quasiment identique à une teinte près, ils feront le jersey du côté droit et du côté gauche de ma veste asymétrique

Je ne saurai pas faire les diminutions

Je ne saurai pas compter les mailles

Je ne saurai pas que le rosier liane de banks avait soif avant d’avoir vu ses feuilles abattues, désarmées, je me précipiterai mais il sera trop tard

Revivre ça n’existe pas

S’en soucier oui

Je préviendrai qui veut que le sophora twist baby prépare de la musique visuelle

Il lance des gouttes brunes deux par deux sur certaines de ses branches desquamées, grises, et l’écorce en dessous sort couleur d’olive

Chaque goutte va s’amplifier et s’accentuer en masque de médecin de la peste

Éclater jaune

Sentir la vanille

Les gens diront : c’est comme des becs de perroquet, je dirai oui ça y ressemble, les gens diront : il y en a tant ! je dirai oui, mais je ne sais pas ce que veut dire cette musique, est-ce qu’il est très heureux dans son pot, ou est-ce que, parce qu’il se sent mourir, il veut donner tout ce qu’il peut avant la fin ? je dirai oui mais je ne sais pas interpréter ce que je vois

Un jour ma veste sera morte

Ma veste de printemps

Ma veste de vent et de déflagrations qui s’entendent de loin

Le mot déflagration est un petit contenant, trop petit pour contenir les râles d’agonies

Ça vibre au loin, c’est tout près

Les ondes courent dans le sol, sous les cailloux de la terrasse

Les échafaudages ne tiennent pas

Ou alors pas longtemps, pas plus longtemps qu’une fleur de cobée cet été, un clignement de l’œil

Je me résoudrai à coudre pour assembler dos et devants et poches et manches de ma veste de printemps avec du seringat et de l’arbre au faisan, et pour cela j’utiliserai la technique du point invisible, mais rien n’est invisible même si tout disparaît

Est-ce que j’ai encore la place au creux des emmanchures de ma veste de printemps pour la plante des fées ? ses feuilles sont raides, piquantes, pointues, teigneuses, pas faciles à approcher ; ses fleurs sont comme un chapeau, celui du joker dans un jeu de cartes, ou bien celui du fou du roi, mais elle s’en fout des fous, et le fatsia aussi, qui monte un étage de feuilles à la fois méthodiquement

Sous l’apparence du fouillis, ma veste de printemps est méthodique

J’entends la double note des mésanges qui disent attention, ou viens là, ou où es-tu, ou je te connais, ou un message plus compliqué et attentif aux modifications

Ce que j’entends ne m’est assez souvent pas accessible

Le rouge-gorge saute d’un pot à l’autre en sachant où il va

N’est pas gêné par les moineaux, il n’y en a pas

À chaque fois c’est pareil, je me dis qu’ils sont tous morts, ou bien morts de peur et cachés

Et je suis soulagée quand ils reviennent, ternes, discrets

Auteur/autrice : cjeanney

mitan

(tentative de rendre compte d'un seul moment, un chantier + un fond sonore)

Entre le mur et l’échafaudage, on s’enfile,

Après ce drame et même avant, la question de

y’a juste assez de place, c’est calculé. On

la sécurité. Des salariés ont dû abandonner

va sabler les joints. Se munir d’un masque,

leurs voitures. Il y a des tension parfois.

pas oublier le masque, c’est terrible ce qu’

Il était énervé, il était perdu. Il a fallu

on respire. Poncer les briques d’abord, ça

remettre les panneaux. Comment vous faites

c’est obligatoire. La poussière orange, ça

pour sécuriser les ronds points. On a mis des

vole autour de la tête. C’est chassé à gauche,

ballots de paille. Les gendarmes ont mon

à droite, selon le geste. Puis on fait des

numéro de téléphone. C’est des choses qu’on

cercles si on veut fignoler. Attention quand

ne veut pas voir ici. Un mot encore sur la

ça ripe, y’a des étincelles, parce que le coin

centrale nucléaire, la circulation est un

des pierres ça pardonne pas. On décale les

petit peu compliquée. Il y a encore plus de

cercles en avançant, faut y aller doux, être

blocages ce matin. Il n’est pas question

méticuleux, pas mesurer son temps, c’est la

d’envoyer des forces de l’ordre contre eux.

base. Le joint est appliqué à la truelle, puis

C’est un drame. Je ne sais pas. Ça se passe

, lorsqu’il n’a pas encore durci, lissé avec

dans un état d’esprit constructif. C’est un

le gant. Façade, rejointement, enduit. Le but

tournant. Exaspération, on sait les problèmes.

c’est de dégrossir, d’aplatir, toujours de

Y’a pas que ça. Si l’on en croit les calculs,

gauche à droite. Perçeuse, marteau et on y va.

une baisse alors qu’il y a une hausse. Il faut

C’est un gruyère, c’est même pas maçonné, la

continuer à aider mais on ne mesure pas les

lumière traverse le mur, y’a rien qui tient.

conséquences. On peut avoir envie d’aller vers

Oh, ce boulot. C’est parti comme ça. Monter

un poulet un peu moins cher. Il y a des hommes

jusque sous la toiture. Autour des fenêtres,

des femmes qui se battent, et même au péril de

la mèche de la perceuse s’enfonce en suivant

leur vie. On marche sur la tête. Le dilemme

la bordure de la pierre. Passer le karcher

est là. Cette inflation persistante. Les

dans les joints. Nettoyer les pierres de la

français préfèrent les produits moins chers.

mousse et du lichen qui se sont incrustés.

L’exemple des cerises : on ne peut pas

Je vais trouver un produit pour ça à la

utiliser un pesticide, elles sont chères.

quincaillerie, à base de vinaigre. Ça met du

D’après nos informations c’est bien la thèse

temps à agir, c’est pas parti entièrement mais

d’un accident qui est privilégiée. Vous

ça va le faire. Enlever les gravats, le sable,

connaissez la musique. Je baisse. J’éteins.

en raclant le sol à la pelle, et puis jeter la

Je décale, et je lève le pied. Chaque geste

pelletée dans la brouette. C’est propre. Il

compte pour la planète. Et comme on vous

faut que le mortier solidifie tout. Nettoyer

connaît très bien, on sait que ça va vous

au jet d’eau avant. Trois seaux de sable pour

plaire. Découvrir, explorer, s’informer,

un seau de chaux. C’est vraiment la méthode

le meilleur du réel. Pas d’empreintes, pas

traditionnelle. On part du haut, on descend,

d’ADN, le crime parfait. Il est neuf

on fait des lignes. C’est long, c’est long

heures. On revient sur les images parlantes.

mais c’est long. Après il va falloir gratter

Une vague de délinquance sans précédent. Le

à la brosse métallique pour remettre à niveau.

groupe sécurité de proximité quadrille le

On dégrossit bien. Si on a trop attendu et que

quartier. Est-ce qu’on sera prêt. Est-ce

c’est trop sec, on remouille un peu, et la

qu’il faut raser. La réponse économique,

poussière vole moins, mais on n’oublie pas le

l’impact est direct. Il se lève très tôt

masque. La langue de chat sert à repousser

pour répondre à toutes vos question. Il

bien au fond pour que le mortier pris sur la

n’y a quasiment plus aucune maison debout ici.

lisseuse ne tombe pas. Nettoyer les coulures.

("mitan" à cause de la séparation)

(et de la chanson, dans le mitan du lit, dans le mitan du lit, la rivière est profonde lonla, la rivière est profonde)

quatre jours

Quatre jours autres, loin des Vagues, loin des ami-es et des échos amis des ami-es, mais tout ce qui se passe en quatre jours peut me nourrir longtemps, surtout à cause des photos qui réapparaissent, elles étaient en fond de cour, fond de vie, fond de boîtes, et des doigts leur redonnent du présent.

C’est là que je vois que rien ne se perd et que rien ne s’arrête, par exemple nous avons parlé de cette balle en mousse, qu’est-ce que c’est une balle en mousse, rien ou pas grand-chose, ça ne coûte rien, ça n’est pas sur un socle blanc dans un musée, c’est quelques francs payés dans une quelconque grande surface il y a si longtemps, un temps qui n’est pas si long mais si long en même temps.

On était assis dans la chambre (le jardin collectif, les portants à roulettes dans le couloir avec le quatre heures pour les résidents, et au bout du couloir les jeux de dominos ou les têtes sur les tables, ou les têtes en arrière et les fauteuils roulants), donc nous étions assis avec elle, elle qui dit J’ai toute ma tête, puis Je ne me souviens plus, et sur le mur la photo d’elle avant, quelques années plus tôt, avec son petit-fils et son arrière-petit-fils qui au moment de cette photo vient juste d’apprendre à marcher, et nous parlons, nous parlons de cette balle en mousse.

Celui qui n’est plus là et dont elle ne sait plus où sont les cendres est au milieu de chaque morceau de conversation. La balle en mousse est à lui. Il l’a manipulée des heures et des heures pour retrouver la dextérité de ses doigts (opération de chirurgie précise, la scie circulaire, le chirurgien qui dit Quel dommage, de si belles mains, des mains de pianiste, et qui fait de son mieux mais pense que jamais ces mains ne retrouveront leur dextérité première, et lui – le lui qui est partout ici – qui refuse et qui malaxe la boule en mousse des heures durant pour lui donner tort). Ensuite la boule en mousse est rangée dans un bac près de la machine à coudre dans le placard près des toilettes. Le petit-fils, lorsqu’il est petit, la prend pour la lancer dans l’escalier, la rattraper et la lancer dans l’escalier, la rattraper. Et lorsqu’il vient avec son fils à lui, donc l’arrière-petit-fils, il lui montre ce jeu, la balle en mousse, l’escalier, la lancer, la rattraper.

Et nous voilà, elle qui ne se souvient plus, le petit-fils et moi à se raconter cette histoire, cette histoire de la balle en mousse, près du couloir où sont distribués les quatre heures pour les résidents. Elle demande Où est-elle ? (la balle) (sûrement jetée, avec la maison vidée, avec le dernier déménagement qui l’a amenée là, nous ne pouvons rien dire de plus). Elle dit J’aurais bien voulu la garder. Et nous aussi nous aurions bien voulu, moi sa fille et lui son petit-fils. Tous les trois nous sommes autour du rien, de cette boule de rien qui n’est plus là, et qui n’avait à la fois pas et tant d’importance, une sorte de petit symbole rond et rebondissant qui a sûrement été broyé ou délité depuis.

Et nous allons partir (fauteuil roulant, ouvrir la porte et retrouver, pour elle les dominos, pour moi et pour le petit-fils la vie dehors en traversant le parking). Une dernière fois avant de s’en aller, le petit-fils prend le cadre sur le mur pour le voir mieux, le cadre avec sa photo à elle il y a quelques années, avec lui, le petit-fils, et l’arrière-petit-fils si poupon. Cette photo est là, sans mystère depuis des mois maintenant. Elle qui regarde l’objectif. Le petit-fils qui tient l’arrière-petit-fils entre elle et lui et qui regarde l’objectif, et l’arrière-petit-fils si petit, une main levée vers nous et le poing rond. Et c’est seulement à ce moment-là qu’on a vu la balle en mousse serrée dans le poing rond. C’est quand même fou comme tout se tient caché et apparent.

C’est comme la photo chiffonnée. Elle n’était pas cachée au fond de la boîte en carton, simplement elle était recouverte. Lui au travail. Lui jeune et fier. Qui a pris cette photo ? Nous sommes dans des filets, cordages, ficelles, fil, fils et petits-fils et arrière-petits-fils et on ne sait pas ce qui reste visible et pourquoi. C’est comme tôt le matin, comme ce matin, un grand nuage dans la nuit, je ne savais pas.

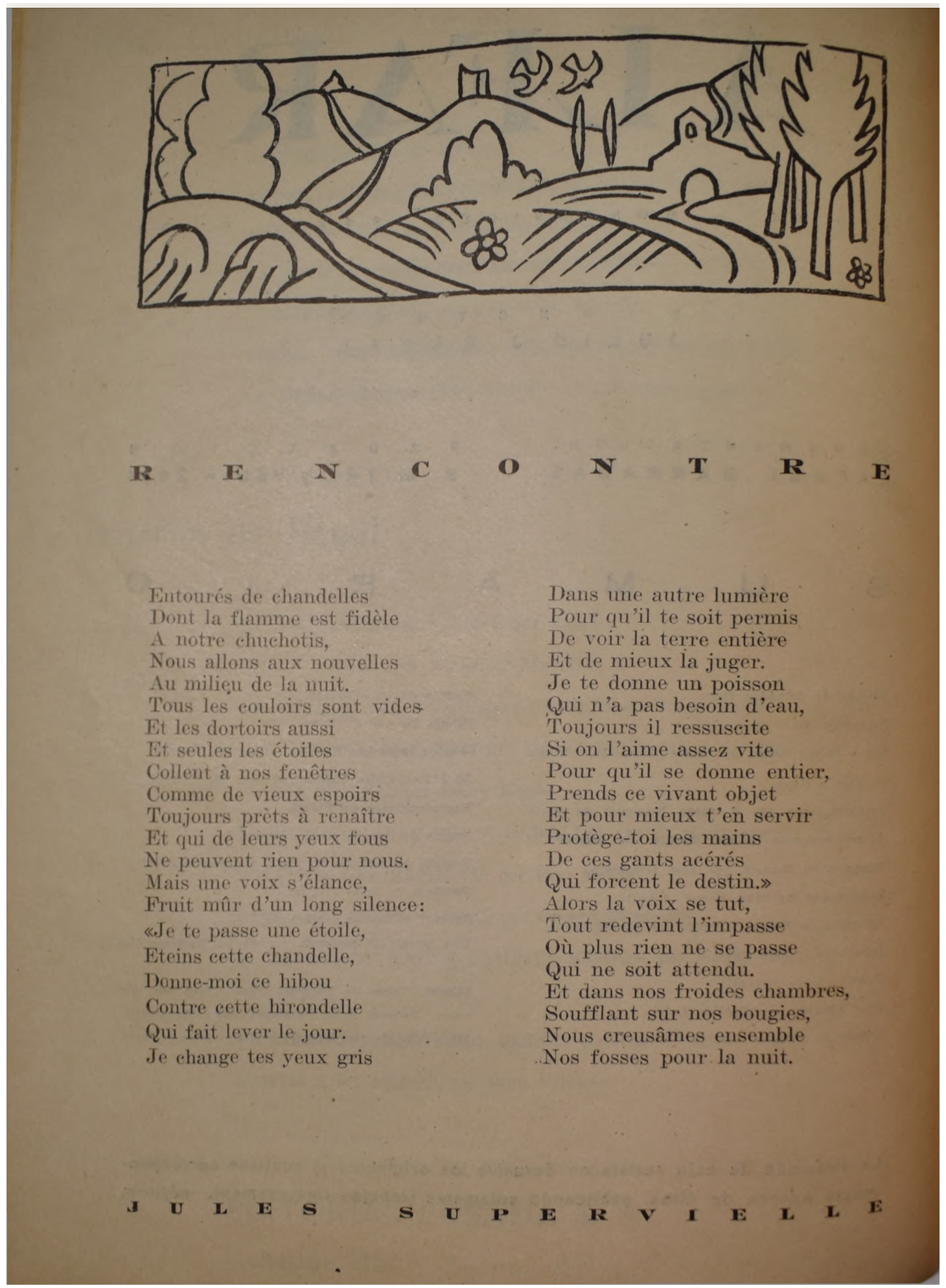

RENCONTRE

D’abord il faut que je vous dise qu’il n’y avait pas de livres chez moi, j’exagère, qu’il y avait très peu de livres chez moi lorsque j’étais petite, mes parents ne lisaient pas de livres, ils lisaient TéléMagazine ou le catalogue des 3Suisses, ou des notices de montage de maquette de bateau téléguidé. Seul mon frère avait des livres dans sa chambre, et il me semblait qu’il y en avait beaucoup, deux étagères avec une douzaine de livres chacune, derrière deux portes vitrées et coulissantes. Comme mon frère était bien plus vieux que moi (onze ans de plus), il partait la semaine à l’université, et je pouvais m’introduire dans sa chambre, avec beaucoup de précautions car le moindre changement dans la pièce serait considéré comme une faute grave, et je me souviens de monter sur sa chaise de bureau non stable, de pousser en silence une des vitrines pour dérober un Sherlock Holmes, ou un Arsène Lupin, ou un Gaston Leroux (Le Parfum de la dame en noir), avant de revenir à pas de loup le lire dans mon lit en cachant la couverture sous le drap.

De mon côté, je possédais des albums de bande dessinée, quatre ou cinq, et deux ou trois livres-disques (quand vous entendrez la clochette, tournez la page petits amis !), et aussi des volumes de la bibliothèque verte, Alice et la statue qui parle, Les Sœurs Parker et les ravisseurs. En tout, sans doute quinze livres, ce qui me semblait phénoménal. J’étais passée un jour, avec une fille de ma classe, chez ses grands-parents, sur la route de l’école, et j’avais vu chez eux la collection entière des albums de Tintin, une longue file de dos alignés, colorés, près de la cheminée, que j’avais considérée respectueusement, l’équivalent pour moi de la BNF.

En grandissant, je n’ai pu lire que des extraits de livres, uniquement grâce aux manuels scolaires. C’est dans leurs pages que j’ai lu La Conscience de Victor Hugo (en sixième, en cinquième peut-être) et que j’ai demandé à mes parents qu’ils m’offrent à Noël La Légende des Siècles, en deux tomes, format poche, un vert, l’autre violet, la plus merveilleuse des choses (je les ai encore), j’en lisais des passages à voix haute en mettant l’intonation, les pages se décollaient, et sans le vouloir je connaissais par cœur certains vers, et encore maintenant, si par hasard j’entends ou je lis « alors, levant la tête » mon cerveau enchaîne avec « se dressant tout debout sur ses grands étriers ». Ou si j’entends « elle est toute petite », je continue avec « une duègne la garde, elle tient à la main quelque chose, et regarde ».

Même avec peu d’argent, mes parents essayaient de me donner de quoi lire. Un jour ma mère m’avait ramené Poèmes à dire de Daniel Gélin (une valeur sûre, cet homme-là passait à la télévision), et pour ce livre aussi les pages se sont bientôt décollées. C’est à cette période que j’ai lu, relu, avalé un poème de Jules Supervielle.

Il y en avait d’autres, comme celui de Tristan Tzara, je le pose ici :

les fruits ruinés

les murs déchiquetés

la neige morte

les heures souillées

les pas verrouillés

ont rompu les rues

la honte de vivre

inonde mes yeux

les foyers éteints

le rire édenté

les places écrasées

la vieillesse harcelée

profilée dans l’âtre

toute la misère

pour marcher dessus

les chevaux éventrés

dans l’arène des têtes

les volets volés

les maisons ouvertes

les enfants dehors

les paroles de paille

pour seule vérité

vide matelas

pour ne pas dormir

ni rire ni rêver

le froid aux entrailles

le fer dans la neige

brûlant dans la gorge

qu’avez-vous fait qu’avez-vous fait

des mains chaudes de tendresse

avez-vous perdu le ciel

dans la tête par le monde

dans la pierre dans le vent

l’amitié et le sourire

comme les chiens à l’abandon

comme des chiens.

(Tristan Tzara, La Bonne Heure)

Mais le poème de Supervielle, c’est lui dont je voulais vous parler. Il était assez court. Me semblait magnifique. Ce n’était pas La Mer secrète. Mais je me souviens qu’il finissait par « Nous creusâmes ensemble nos fosses pour la nuit ».

J’ai grandi et j’ai eu accès aux livres autrement. J’ai pu m’acheter tous les Sherlock Holmes avec mon argent de poche sans plus les voler à mon frère, et d’autres livres aussi, souvent ceux qui me tombaient sous la main, sans direction, au hasard. Et puis j’ai travaillé. J’ai moins lu, et même arrêté de lire totalement, sauf des textes pédagogiques et des recueils de comptines. Je n’ai pas fait d’études de lettres, ce qui me donne des complexes. Ce n’est pas qu’on m’en ait empêchée, c’est qu’il fallait avoir un travail, car mon frère avait été à l’université jusqu’à ne plus pouvoir, ce qui était une charge pour mes parents. Je ne voulais pas leur peser financièrement.

Mais, lire était là, quelque chose de précieux, et écrire aussi. Petite, j’écrivais. Bref, je passe les détails.

Le poème de Supervielle, un jour, j’ai voulu le retrouver. Impossible. J’ai même racheté il y a une dizaine d’années un exemplaire de Poèmes à dire de Daniel Gelin. Il y avait bien Tzara et Claude Roy, « Jamais, jamais je ne pourrais dormir tranquille aussi longtemps que d’autres n’auront pas le sommeil et l’abri », mais pas lui. Donc, je l’avais lu ailleurs. Mais si c’était dans un manuel scolaire, comment le retrouver. Avec internet j’ai fait des recherches en ligne. Entre guillemets « Nous creusâmes ensemble nos fosses pour la nuit ». Pas de résultat. J’ai modifié mes recherches, peut-être que je me trompais, qu’il n’y avait pas « creusâmes », mais pour ce qui était des fosses j’étais sûre.

J’ai demandé parfois, quand j’y repensais, à des gens plus éduqués que moi. En résidence à l’IMEC j’ai cherché dans la bibliothèque, si grande, si magnifique, les recueils de Supervielle. Je suis montée dans les étages, tout en haut, sous la voûte de l’abbaye, là où toutes les revues sont rangées par ordre alphabétique, je ne l’ai pas trouvé.

Il y a quelques mois, ça m’est revenu ce poème, l’existence, quelque part, de ce poème. J’ai cherché et cherché encore. Je me suis demandé si je n’avais pas rêvé, réinventé un souvenir.

Enfin, ça fait longtemps que ça dure pour moi cette histoire là, plus d’un demi-siècle maintenant. Je ne sais pas pourquoi ça résonne tellement. « Nous creusâmes ensemble nos fosses pour la nuit. » Le symbole de la solitude. La finitude. L’être humain si fragile, si animal. Je n’ai pas les capacités intellectuelles de dire pourquoi ça m’avait transpercée, et ça continue.

Ce matin (levée à 5h20, comme souvent), comme j’y repensais, j’ai cherché et cherché encore. Un seul résultat (entre temps, google me demandait si je ne voulais pas chercher fesses au lieu de fosses ?). Un seul résultat vers un pdf qui a mis longtemps à s’ouvrir sur mon ipad, au moins cinq ou six minutes (mon ipad est vieux, sa mémoire doit saturer). J’allais abandonner car ce pdf était celui d’une revue d’Amérique du sud, ALFAR, 1932, dans une langue que je ne maîtrise pas. J’ai survolé les pages, des publicités (Cada tarro de café El Chana, contiene 1.000 gramos neo de café, y un finisimo vaso como obsequio). J’ai fermé le pdf. Tant pis. Et puis je l’ai rouvert quand même. Et là je l’ai trouvé. Ensuite j’ai lu la mention La direcciòn de esta revista no devuelve los originales ni sostiene correspondencia acerca de éllos, publicando solamente trabajos rigurosamente inéditos.

Je ne peux toujours pas dire comment j’ai eu accès à ce poème au commencement. Mais il est là maintenant. Je comprends qu’il ne soit pas considéré comme un poème fondateur, comme « Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ». Mais il l’est pour moi d’une certaine façon.

Il y a une énigme, une double énigme, une triple énigme. Où ai-je lu ce poème, sur quel support ? Pourquoi est-ce qu’il est resté ancré en moi comme quelque chose inaccessible et en même temps possible ? Quel est ce poisson et la voix qui parle dedans ?

Je le pose ici, dans la maison[s]témoin. Peut-être que maintenant, en faisant une recherche internet, on le trouvera plus facilement. C’est quoi vos textes à vous, qui existent et qu’on ne retrouve pas, ou peu, ou mal ? Vos énigmes ?

RENCONTRE

Entourés de chandelles

Dont la flamme est fidèle

À notre chuchotis,

Nous allons aux nouvelles

Au milieu de la nuit.

Tous les couloirs sont vides

Et les dortoirs aussi

Et seules les étoiles

Collent à nos fenêtres

Comme de vieux espoirs

Toujours prêts à renaître

Et qui de leurs yeux fous

Ne peuvent rien pour nous.

Mais une voix s’élance,

Fruit mûr d’un long silence :

« Je te passe une étoile,

Éteins cette chandelle,

Donne-moi ce hibou

Contre cette hirondelle

Qui fait lever le jour.

Je change tes yeux gris

Dans une autre lumière

Pour qu’il te soit permis

De voir la terre entière

Et de mieux la juger.

Je te donne un poisson

Qui n’a pas besoin d’eau,

Toujours il ressuscite

Si on l’aime assez vite

Pour qu’il se donne entier,

Prends ce vivant objet

Et pour mieux t’en servir

Protège-toi les mains

De ces gants acérés

Qui forcent le destin. »

Alors la voix se tut,

Tout redevint l’impasse

Où plus rien ne se passe

Qui ne soit attendu.

Et dans nos froides chambres,

Soufflant sur nos bougies,

Nous creusâmes ensemble

Nos fosses pour la nuit.

poème fébrile

Sa voix est douce

elle parle lentement

parfois elle répète sa dernière phrase

encore plus lentement

comme pour une dictée

je suppose – bénéfice du doute – qu’elle ne se rend pas compte à quel point c’est méprisant pour autrui

nous sommes tous des adultes qui l’écoutons

et je présuppose que parmi nous, les adultes qui l’écoutons, d’autres qu’elle ont des choses à dire, raconter, penser, aussi bien qu’elle

ce qui ne semble pas lui traverser l’esprit

mais après tout, elle a le droit de se trouver hors du commun

c’est peut-être comme ça qu’on survit dans un monde hostile

en se trouvant soi-même hors du commun

elle parle d’une voix douce

et lentement

en répétant sa dernière phrase

comme une dictée

elle veut nous faire entendre et voir sa façon d’entendre et voir le monde

ce qu’elle trouve juste

je mets de côté le mépris pour entendre et voir

je fais l’effort de sauter par-dessus le mépris pour l’entendre et la voir

elle dit qu’elle est très honorée

gratitude

de l’honneur qu’on lui fait d’être là

(ce on n’étant pas nous)

(mais un titulaire de l’une des plus hautes distinctions de l’enseignement supérieur français)

elle dit qu’elle nous propose une poétique en actes

elle dit qu’elle n’aime pas le mot poétesse

(poétesse, du moyen français poetisse, daté de 1422-25, lui-même dérivant du bas latin poetissa)

qu’elle préfère dire la poète

car les poètes sont toutes des femmes

puis elle cite quatre noms d’hommes poètes

elle parle d’une exposition

qui a eu lieu

si belle exposition

elle en parle comme de quelque chose à voir à entendre à penser quelque chose de beau et de bon

je suis ignare et autodidacte

ce sont mes deux jambes

j’avance dans les jours

chaque jour à la fois

en marchant avec mon ignorance

et ma capacité à apprendre seule

en me méfiant des institutions, catégories, hiérarchies et rétrécissements que facilite l’admiration pour une seule tête pensante

je découvre que l’exposition présente des artistes

j’aime les artistes

je découvre que parmi ces artistes certains dénoncent la déforestation

j’aime les artistes qui dénoncent

l’argent qui permet à ces artistes de dénoncer vient de la fondation cartier

cartier (entreprise du secteur du luxe qui conçoit, fabrique, distribue et vend des bijoux, des montres, des lunettes, des parfums, des sacs et des portefeuilles)

(cartier est une filiale en propriété exclusive de la compagnie financière richemont sa dont le siège est à genève)

(richemont ou compagnie financière richemont est un groupe spécialisé dans l’industrie du luxe fondé en 1988 par le milliardaire sud-africain johann rupert, actionnaire majoritaire du groupe)

(la fortune propre de johann rupert associée à celle de sa famille est estimée à 7,7 milliards de dollars en septembre 2013 et forbes le classe comme l’une des cinq plus grosses fortunes d’afrique du sud)

je m’excuse d’être ignare et autodidacte

et mes excuses font miroir avec les pardons demandés d’artistes qui dénoncent l’exploitation d’une contrée lointaine avec l’argent de qui exploita cette contrée lointaine, il y a de la soumission partout

nous nous excusons toustes

d’une voix douce

nous devrions toustes nous excuser

mais c’est plus simple de marcher tête haute prétendant

dénoncer

et je dénonce aussi

je ne vaux pas mieux

même si je n’utilise pas l’argent pris à d’autres

et que je ne prends la parole que fébrilement

inlassablement fébrile

ma voix n’est pas douce

je ne dicte rien

elle dit la planète il faut la sauver

ce n’est pas vrai

la planète va très bien

elle mourra une fois qu’elle aura été brûlée par le soleil

c’est nous qu’il faut sauver

notre présence sur cette planète qu’il faut sauver

mais en nous nommant

« nous = la planète »

elle conserve cette déification de l’humain

notre place haute

hiérarchie catégorie rétrécissement

sa voix douce est une injonction

à prendre en note que nous sommes en haut

que les oiseaux vivent grâce à nous

que les fleuves coulent grâce à nous

que les nuages passent grâce à nous

je suis trop ignare pour expliquer à quel point elle se trompe

et elle trop intelligente pour ne pas le saisir

et s’en inquiéter

elle parle d’une voix douce qui n’est pas inquiète

j’aurais tellement voulu entendre son inquiétude

une inquiétude

quelque part

sons de maison

Hier quelqu’une est sortie que je ne connaissais pas — je connais maintenant tous ceux et celles qui sortent entre deux clinquements de casseroles, la fenêtre du restaurant donne sur ma cour, et je suis souvent dans ma cour, je fais les cent pas, je réfléchis, je fume ma cigarette électronique parfumée à la pastèque, je suis abasourdie par la fleur du bégonia géant, toute blanche, que je n’ai pas vue se former, je suis curieuse des appendices en formation de mon pied de houblon qui est un pied femelle (« c’est une fille ! »), — Son nom Humulus lupulus vient du latin « humus » qui signifie « terre » et « lupulus » qui veut dire « petit loup » — ce sont de futurs cônes qui sont particulièrement beaux, qui seront bientôt particulièrement beaux

mais n’en sont à présent qu’à l’étape de commencement, je suis aussi curieuse de la silène à fleurs doubles et des grappes qu’offre l’arbre aux faisans, mais peu importe, ce serait trop long de décrire un par un tout ce que j’ai mis en pots ici, l’idée est que je connais toutes celles et ceux qui sortent dans la cour qui longe ma cour, la dame à l’accent ukrainien qui me salue toujours avec intensité, le jeune homme assis sur une palette pour fumer, la jeune fille à lunettes très discrète, mais hier cette femme que je ne connaissais pas. Elle est sortie. Elle voulait prendre la lumière, ça se voyait. Elle s’est avancée au milieu de la cour qui fait aussi office de parking, avancée à un endroit où personne parmi celles et ceux que je connais ne s’avance. Elle a regardé les toits, le ciel. Elle avait l’air surpris de cette bataille dans le ciel, les mouettes qui par moment deviennent acariâtres, et bavardes et inarrêtables. C’était comme une découverte pour elle. Elle ressemblait à une femme qui n’aurait jamais vu de mouettes. J’ai eu envie d’être cette femme qui n’aurait jamais vu de mouettes et qui découvre. Ensuite on a entendu des pleurs d’enfants. Cette année les touristes sont très nombreux. Il y a beaucoup de familles. Il y a beaucoup d’enfants. Il y a beaucoup d’enfants qui pleurent. Pas tout le temps, mais régulièrement, ça arrive, les pleurs. Comme une idée qui se rappelle à soi. Quelque chose qu’on aurait oublié. Et j’aime cette femme, parce qu’elle ne découvre pas les pleurs d’enfants, elle les connait. Elle quitte le clinquement des casseroles et les ordres donnés qui s’étendent plus loin que la fenêtre, et elle essaye d’attraper les cris, de voir d’où viennent les cris, ça m’a toujours ému les gens qui essayent de voir. On se tord le cou. On n’est plus tout à fait soi. On désire être transformé par les ondes extérieures. Les enfants pleurent aussi à cause de ça, de l’obligation d’être là sans bouger, d’être obligé de subir l’instant sans bouger, coincés dans une poussette ou collés à une main. Les parents viennent ici parce que c’est un endroit célèbre. Les enfants n’aiment pas la célébrité. Ils trouvent ça légèrement barbant. Aussi, je suis d’accord avec eux. Et les mouettes crient sur la célébrité des lieux et elles les recouvrent de fientes blanches, laiteuses. Elles n’en ont rien à faire de nos sarcasmes et de notre façon de nous habiller, à nous, humains, surtout le dimanche matin quand les cloches sonnent. Ici, quand les cloches sonnent, il y a beaucoup de jupes plissées bleu marine, beaucoup de gens qui sentent le savon et lancent un regard assuré, déterminé, sans rien qui marque la surprise. Je crois qu’il y a deux camps ici, et je suis du côté des mouettes et des pleurs d’enfants, à côté de mon latin qui dit petit loup, petit loup, comme un surnom gentil qu’on donne.

« C’est le plus important. Tu ne crois pas ? »

Ma mère est ma maison.

Ma mère est faite de texte.

De textes.

C’est de plus en plus visible. C’est ce qui arrive avec les paysages en grands dangers, brossés par le vent, réduits à l’essentiel. Il ne reste plus que la ligne d’horizon et l’armature d’un tronc, un peu d’herbe, le bleu de la mer, c’est tout. Ce qui faisait foisonnement, la végétation dense, les ruelles, les fontaines de Trévise, les habitants et leurs déambulations, les points de vue panoramiques avec la rose des vents gravée sur une table d’orientation, les fêtes folkloriques, les processions de la fête de Saint Bernard, tout ce qui perdait le regard, les cigales la nuit, les nappes sur les tables dehors, froissées, éclairées par les lampadaires, les craintes d’orage et d’inondations, tout s’est enfui, recroquevillé, a disparu.

Il ne reste que quelques histoires droites, réduites au plus simple déclencheur. Ce sont toujours les mêmes. Il ne reste à ma mère que du texte. Elle écrit de moins en moins, et puis plus du tout. Des cartes de vœux, et je ne sais plus la dernière fois qu’elle a rempli un chèque. Ses lettres sont de plus en plus tremblantes, maintenant ce sont des chiffres qu’elle trace, elle fait ses comptes qui sont des contes, car elle ne s’appuie pas sur des données mathématiques. Je veille bien à ce qu’elle ait toujours des stylos à portée de main. Je lui ai acheté un cahier, c’est elle qui me l’a demandé, elle devrait y poser des additions, en tout cas c’est ce qu’elle désire, c’est l’outil de repérage auquel elle se raccroche.

J’ai longtemps cru que rien n’était plus éloigné de ma mère que le texte. Je disais :

elle parle pour ne rien dire

ce qu’elle dit n’a pas de sens

elle dit une chose et son contraire

elle parle pour parler

elle fait de l’air avec sa bouche et ses cordes vocales, c’est ce que j’ai longtemps cru.

En fait, elle est au-delà du texte, ce qu’on peut qualifier de prouesse.

Ou elle se trouve bien au-dessus du texte. Tout en haut. C’est lui qui la porte. Ce sont ses fictions qui la tiennent, soutiennent. Dans le paysage réduit à l’essentiel qu’elle est devenue, sa ligne d’horizon et son tronc sont ses fictions.

Elle me les répète sans arrêt.

On pourrait penser à un problème cognitif, à une maladie dégénérative, à une baisse des capacités logiques, à une perte de raisonnement, oui, beaucoup pourraient le penser, mais elle s’en fout. Elle répète. Elle ne se sent pas malade. Je vais bien, elle dit, et puis j’ai toute ma tête.

C’est le plus important.

Tu ne crois pas ?

Heureusement que j’ai toute ma tête.

C’est bien, je suis contente.

J’ai vendu la maison, je me suis bien débrouillée. J’ai été futée, heureusement.

(la maison a été vendue par obligation, ce n’est pas elle qui l’a voulu ou s’en est occupée, elle me montre le papier du notaire et m’explique qu’il vient d’arriver au courrier, c’est moi qui lui ai donné il y a six mois, nos histoires se chevauchent, parallèles qui ne se rencontreront pas, mais je veille bien à ce qu’elle ait toujours des stylos à sa disposition)

Plus son paysage se minimalise, plus j’augmente le mien, factice. J’ajoute et j’ajoute des pots sur la terrasse de cailloux cernée de murs.

Chaque matin je vais voir si le pied de houblon trouve une nouvelle direction avec sa tête de serpent. J’ai soif de lianes. Les clématites, les chèvrefeuilles et les tiges de cobée s’enroulent ensemble, selon la même chorégraphie indistincte. Les feuilles des capucines de Canaries s’élèvent, larges près du sol, réduites dans l’ascension. Le schisandra croule de fleurs discrètes qui se confondent avec des cerises, et son feuillage de soie cache un peu le géranium menthe dressé, debout. L’akébia n’en finit pas de faire de nouvelles volutes dans sa course avec les haricots géants d’Espagne. En Espagne, lorsque ma mère était enceinte de moi, elle a assisté aux processions, capuchons sombres, deux trous noirs pour les yeux, torches levées dans l’obscur, chants funèbres, et elle a eu peur. Ma mère est ma maison.

une histoire de lieux

Je raconte des histoires, je dis Elle s’habitue, mais je n’ai aucune idée de ce qu’elle perçoit et comment, aujourd’hui dans la marée de mots toujours la même marée des mêmes mots mêmes légendes mêmes anecdotes elle dit qu’elle se sent bien ici, qu’elle ne peut pas être mieux, tout va bien — c’est pour me rassurer ? — J’ai ma voiture — montrant le fauteuil roulant — Je téléphone — montrant la sonnette qui pend sur le matelas du lit médicalisé — J’appelle et on m’emmène au réfectoire — parfois elle dit Cantine mais jamais Restaurant comme nommé sur le dépliant, nous ne sommes pas dans un coin touristique. Elle raconte plusieurs fois, je réponds plusieurs fois en modifiant un peu mon intonation, je fais les variations qu’elle ne fait pas, nous nageons, moi à contre-courant pour la tenir, l’accompagner, ses yeux d’aujourd’hui très vides, elle parle pourtant comme d’habitude, raconte pourtant comme d’habitude, parfois elle rit de choses qui ne sont pas si risibles, je l’accompagne, je ris aussi et je m’arrange pour lui tenir la main. Je remarque ce qui n’était pas là la dernière fois, la peau de sa gorge toute plissée quand elle se penche, un seul chausson, l’autre pied est bandé, mais Tout va bien, elle le répète, je regarde le chausson unique isolé contre le mur, tout neuf. Elle prend la boîte de bois ronde où elle a rangé les médailles, elle les prend une à une et me les donne, je dois lui lire ce qui est indiqué sous les lauriers, République française et l’année, elle dit C’est important, il y a aussi dans la boîte un porte-clés à qui elle refuse la fonction de porte-clés, il est médaille de plus, et pourquoi non, ce sont toutes ses médailles dans les albums, dans les pochettes, dans les tiroirs, car elle a fait la guerre, la guerre du sens, c’est-à-dire que ne voyant pas de sens elle en a mis partout en reracontant le passé le présent à sa sauce, reracontant les mêmes histoires mêmes anecdotes qui n’existèrent pas, je ne veux pas la contredire, si je le faisais elle se retrouverait seule, je dis À dimanche en partant, elle me dit À dimanche en agitant la main, je raconte des histoires, elle aussi, mais c’est si compliqué la vérité, nous inventons mais nous ne mentons pas.

Et puis je n’ai pas osé lui dire, pas aujourd’hui, qu’il est prévu, dans cette maison médicalisée aux chambres médicalisées, que chaque porte de résident soit décorée par une photo d’un lieu qu’il aime, suivi d’un texte. Du texte je parlerai un autre jour. La photo est celle-ci

en dormant

ce que je remarque c’est que si je m’échine à modeler contrôler

pour aller dans une direction

je peux jeter la feuille à la poubelle il ne s’y passe rien

et toutes les fois où je jette un dernier geste sans réfléchir

avant d’arrêter tout

pour ne pas gâcher la matière qui me reste

un réflexe de pauvre en quelque sorte

il se passe quelque chose de curieux

au sens de quelque chose qui active ma curiosité

quelque chose qui m’est à la fois proche familier et étrange étranger

c’est ce que je garde

non pas parce que je trouverais ça particulièrement beau ou réussi

mais parce je n’ai au fond plus la main

plus le droit de décider quoi en faire

je laisse je pose je regarde

cet extérieur

qui est comme ces mouvements qu’on a durant le sommeil

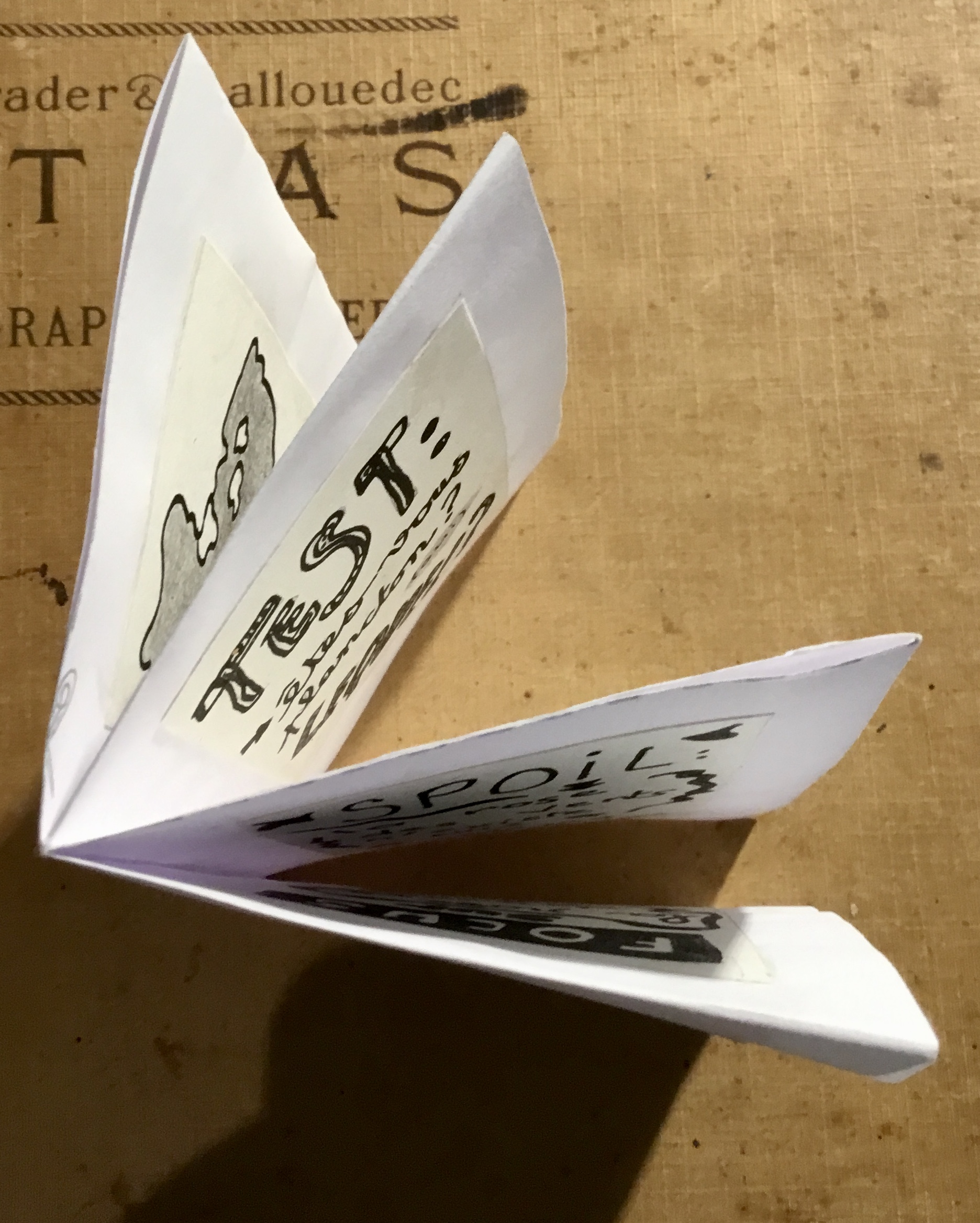

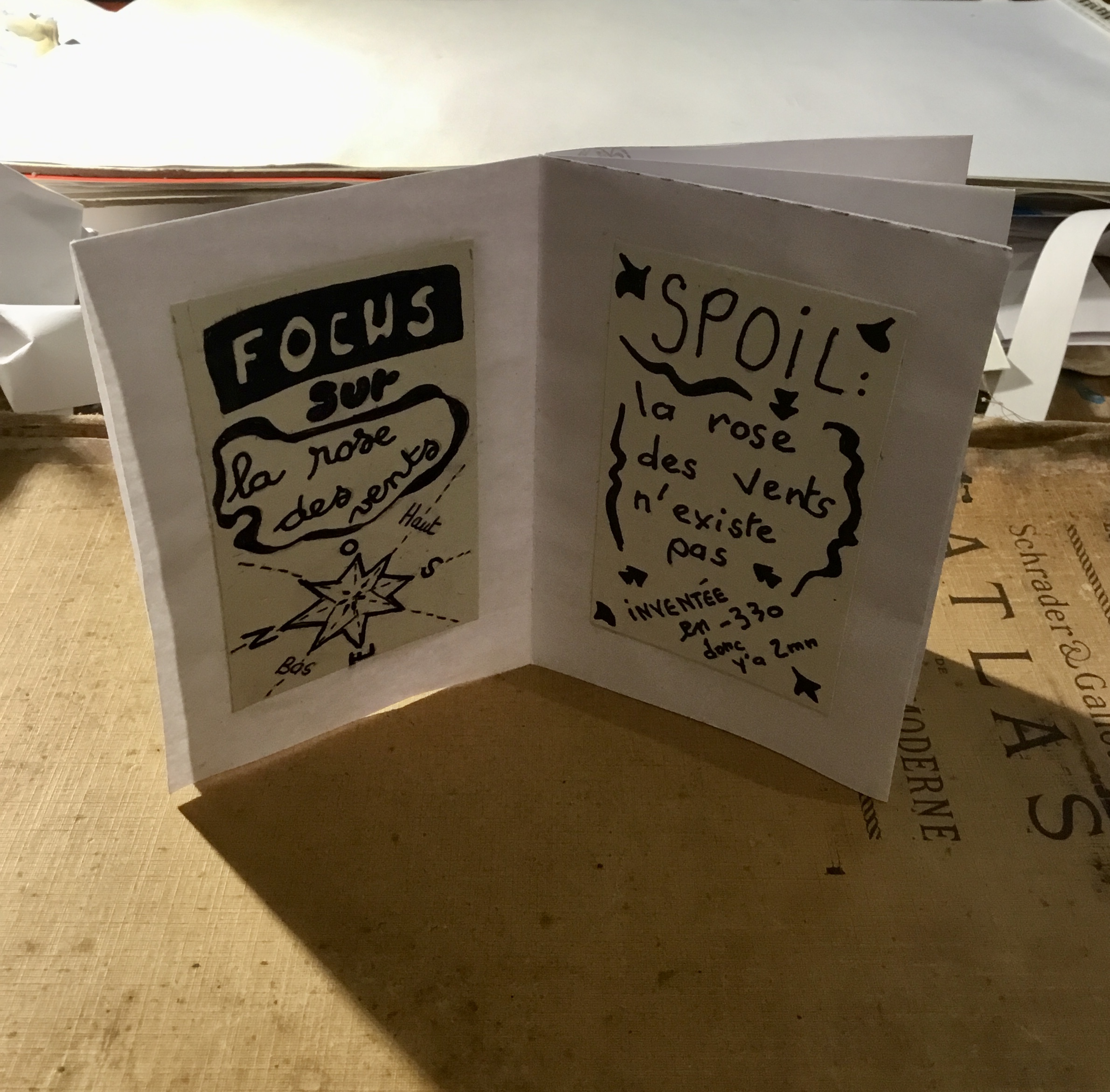

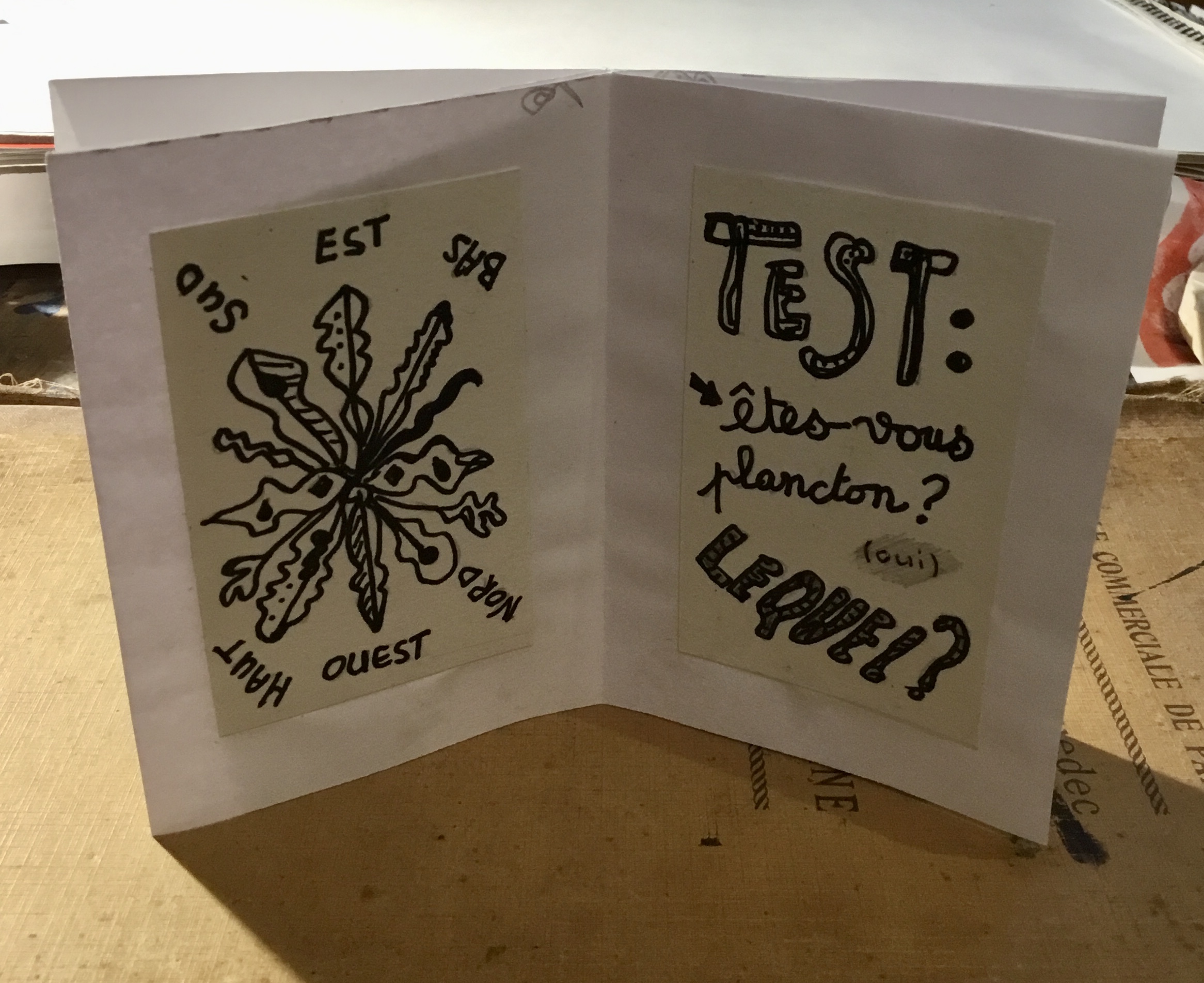

Ici Match

Dans la série amusons-nous en bricolant,

la maison[s]témoin vous offre

un numéro gratuit de la revue

Ici Match, qui traîne actuellement

sur la table du salon

(de la maison)([s]témoin).

Ce do it yourself vous parviendra

à la suite de tout téléchargement

gratuit d’icelui.

COMMENT FAIRE ?

Procédons pas-à-pas, grâce à ce MODE D’EMPLOI complet et rébarbatif :

1- télécharger

2-imprimer

3-découper selon le pointillé

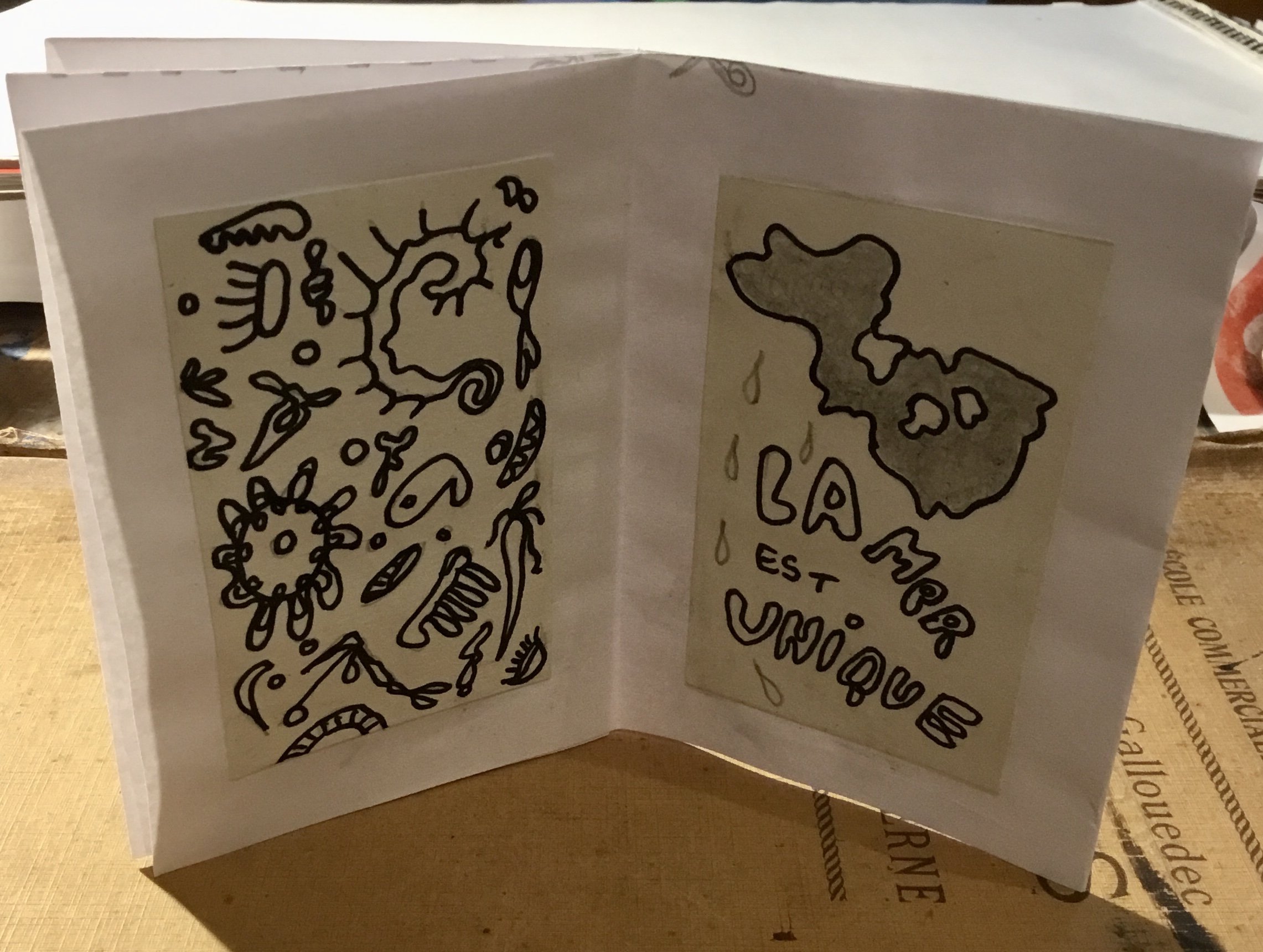

4-plier comme indiqué sur les photos n°4406, 4407 et 4408 :

FAQ

Vous avez téléchargé la version 112/1 et elle est en noir & blanc ?

– C’est normal. À vous d’y déposer couleurs et inventions impératives.

Vous avez téléchargé la version 112/2 et elle est en couleur ?

– Oui, au cas où le matériel tinctorial vous ferait défaut, la maison[s]témoin s’est agitée de façon pigmentaire en amont.

Vous n’avez téléchargé aucune des deux versions ?

– Reportez-vous à l’alinéa 616 de votre contrat initial. Zoum zoum.

******

Quelques illustrations additionnelles et supplétives en plus ci-dessous :