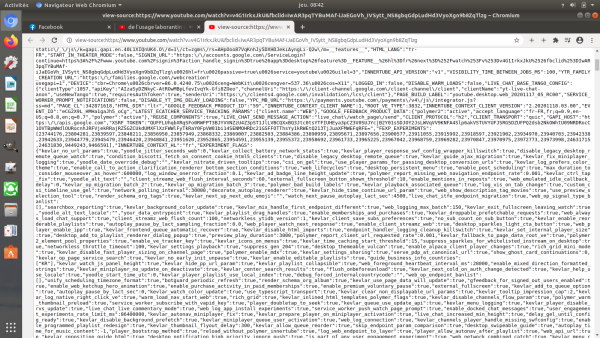

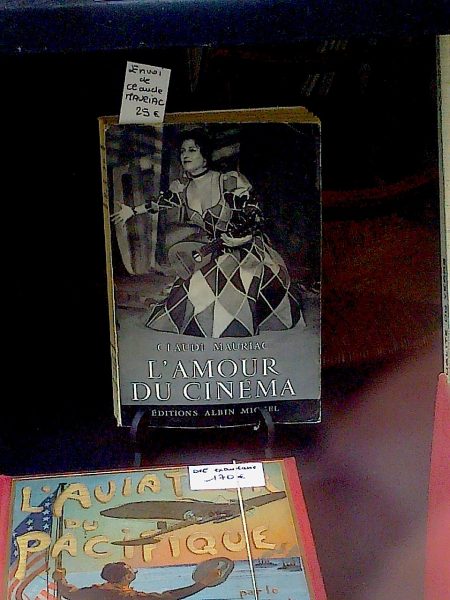

sait-on jamais ce qu’on est en train de faire ? je regardais ces images, un jour, j’ai continué (j’ai dû découvrir – si ça se trouve – une pile de magazines dans un coin (se fut-il agi de « Lui » ou autre joyeuseté plus libidinale, y aurais-je attaché (tant d’) importance ?) (je veux dire 7 billets, ça commence à faire) (je vais te créer un lien, t’en fais pas) (les visiteurs, les futurs acquéreurs, les passants, les oisifs (qu’ils – ou elles – soient femelles ou mâles) (on s’y perd, hein) les intéressés, les habitués et autres ectoplasmes planant dans les parages du lotissement ne m’en voudront pas, j’espère : je ne garde que ceux (et celles) que j’aime) (quoique parfois, je cède à l’actualité mienne) il y avait le goût du décor (comme au cinéma : longtemps ici, je parlerai encore de cinéma – notamment « Mon cher enfant », sans doute la semaine prochaine – on posera le billet quelque part entre la cuisine (où la famille s’alimente) et la chambre – dans le salon, le père consulte internet et facebook – mais nous verrons) – je récapitule, sur les oreilles je porte casque diffusant une musique que j’aime (rien ne peut, jamais, se passer sans musique) (je veux dire au cinéma – le film sans musique, c’est presque une honte – par exemple les frères Dardenne (qui produisent pour partie ce « cher enfant ») n’en posent guère dans leurs réalisations) – « Shine on you, crazy diamond » chante le groupe – et c’est ainsi que je commence

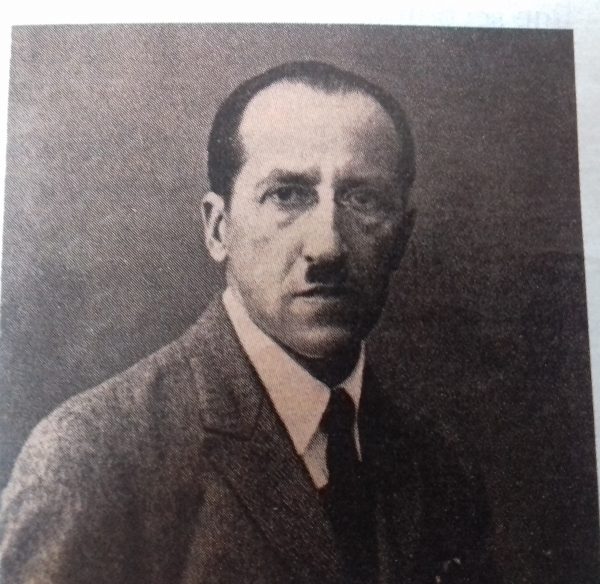

la légende est inutile (quoi que je ne sache pas qu’on reconnaisse ici le garçon) (je pose une étoile (*) laquelle renvoie à l’énoncé du nom de l’artiste – je ne vois pas qu’on le reconnaisse sur l’image)

je n’ai lu que peu de choses sur cet Anthony-là (je l’ai adoré, pratiquement, dans la Strada (Federico Fellini, 1954) ( la verve et la grâce de Zorba le grec (Michael Cacoyannis 1964))

les images viennent dans un ordre que je connais pas (il n’y en a pas) – ici, je reconnais que l’affaire est tremblée (ils sont sept et mercenaires (John Sturges, 1960) toute ma jeunesse sans doute (je l’ai vu au Pax) (la musique magique) – en numéro 2, Steve McQueen, avant dernier en noir Robert Vaughn – en premier le chauve Yul Brynner (et les autres, Charles Bronson, James Coburn (sans doute le dernier, là), Brad Dexter et Horst Buchholz) (c’était à A., rue des Otages, l’immeuble a été détruit, remplacé par un commissariat de police (partout et justice nulle part) (je dis ça pour aujourd’hui, 19 mai où ça défile dans la rue, envie de gerber) ici un chanteur

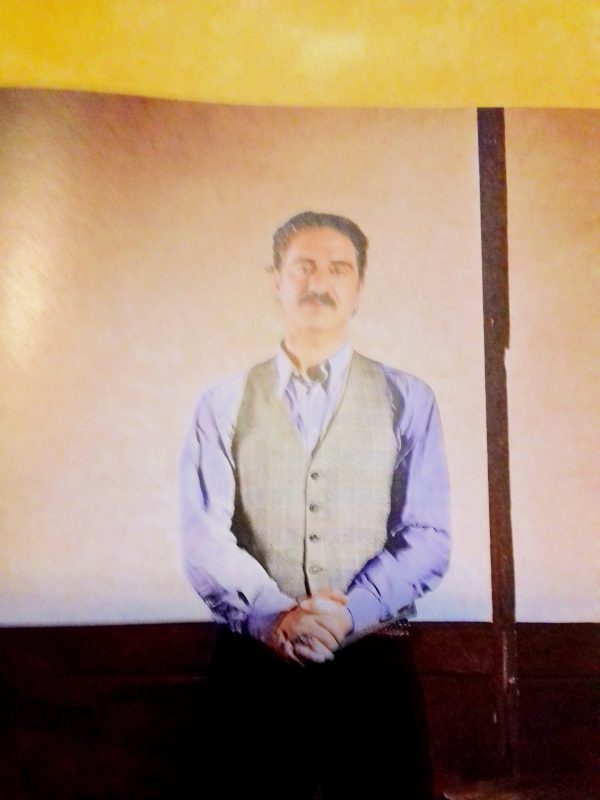

le premier (*) chanteur (ils font le même métier) était Julien Clerc – ici on a droit à Gérard Manset – (son Manteau Rouge) ah bah

Jacques Audiard (on vient de voir Dheepan, palme d’or à Cannes en 2015 – c’est pour ça – mais cette conjonction qui me fait frémir : le carnage de Charlie hebdo, de l’Allée verte Nicolas Appert en janvier : où en était-il, en montage ?) (entendu parler avec Michel Ciment) (et non, je ne l’aime guère – tant pis) un autre chanteur, Rachid Taha

(on aura remarqué que : 1. la nappe de la table de la salle à manger de la maison[s]témoin est jaune (il s’agit d’une toile cirée); 2. il n’y a encore que des représentations mâles)

hasard objectif, voici Simon Abkarian (qu’on avait aimé dans Djam) (Tony Gatlif, 2017) (un film gréco-turc…) (un de mes héros que je croisais au tabac qui fait le coin de la petite rue (en impasse donc) où on trouverait un musée de la poupée – vers Rambuteau (impasse Berthaud) – s’il venait à l’idée saugrenue d’en rechercher un) un type extra – et voici, extra aussi, une réalisatrice, dessinatrice

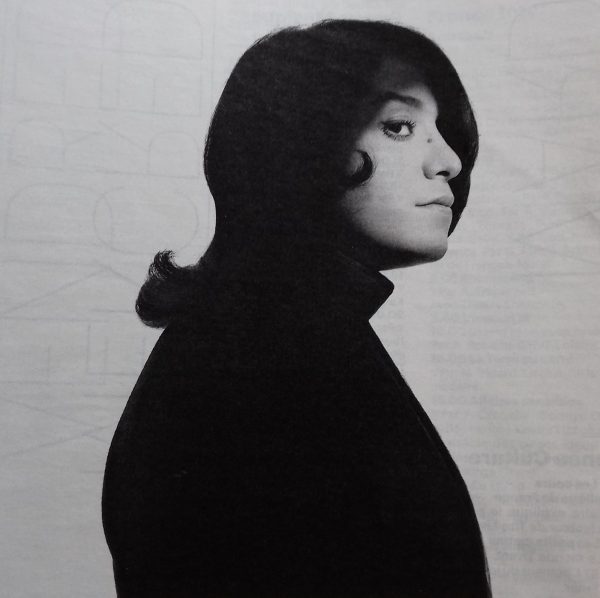

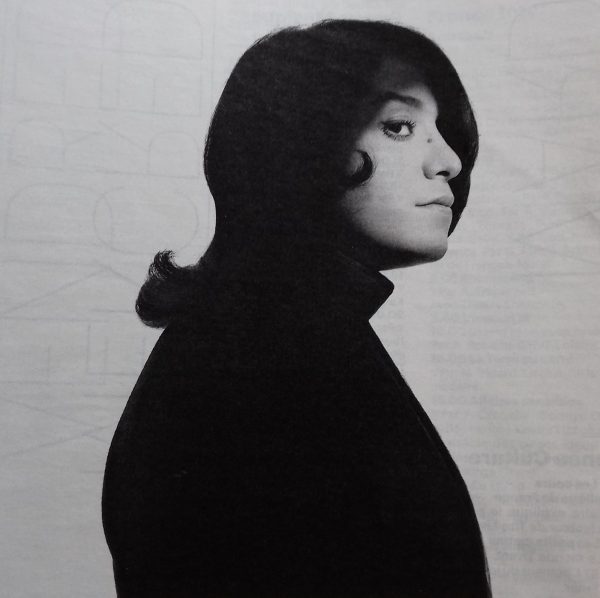

on l’aime beaucoup, Marjane Satrapi (Persepolis, entre autres – prix du jury, Cannes 2007)

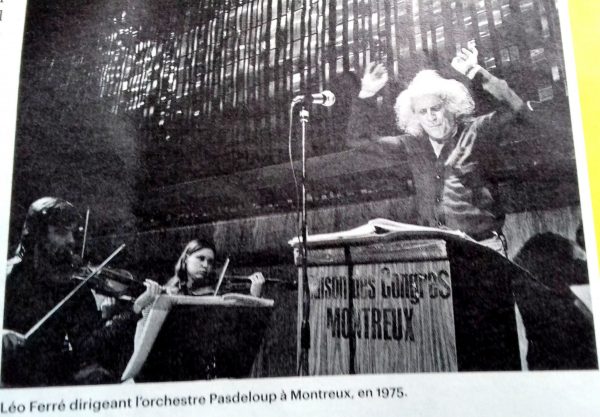

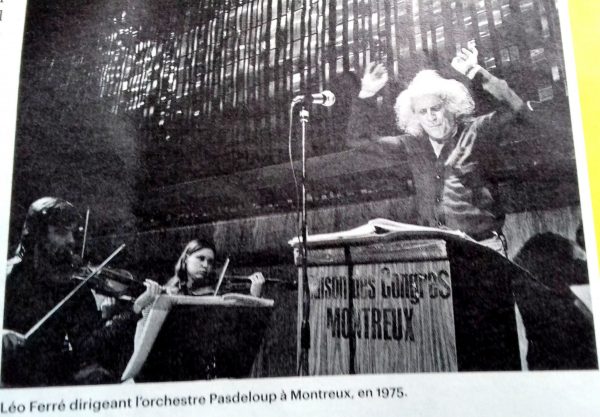

Léo et sa musique – je croyais que c’était à Monte-Carlo (où il naquit) mais non – c’est à Montreux – de la même manière je confonds : pour Marjane je pensait qu’elle était l’auteure (elle en aurait été tout à fait capable) des Hirondelles de Kaboul (mais c’est Yasminha Khadra) (réalisé ciné d’animation par Zabou Breitman)

Léo et sa musique – je croyais que c’était à Monte-Carlo (où il naquit) mais non – c’est à Montreux – de la même manière je confonds : pour Marjane je pensait qu’elle était l’auteure (elle en aurait été tout à fait capable) des Hirondelles de Kaboul (mais c’est Yasminha Khadra) (réalisé ciné d’animation par Zabou Breitman)

ah la la Maria Casarès… (après ça va être difficile, hein Mélanie…pfff)

ici dans le rôle de Marguerite (alors Antelme) Duras dans « la Douleur » (faut que je le lise, ça fait partie des obligations) porté à l’écran (comme on dit) par Emmanuel Finkiel, (2017) mais je ne l’ai point vu – dommage ? je ne sais…

un chanteur, Christophe, « les mots bleus » et les autos de sport – salut l’artiste

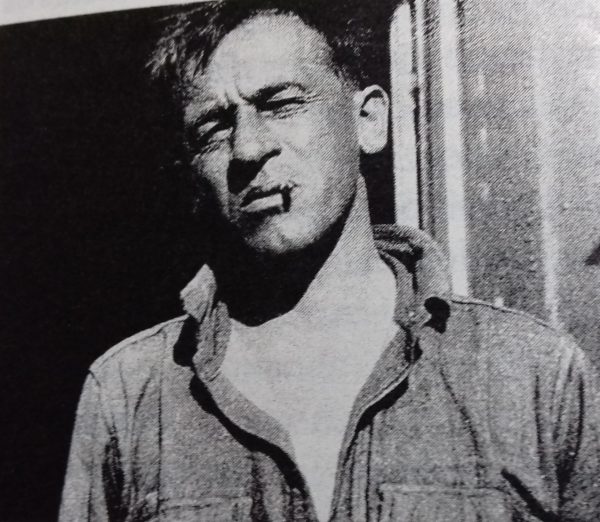

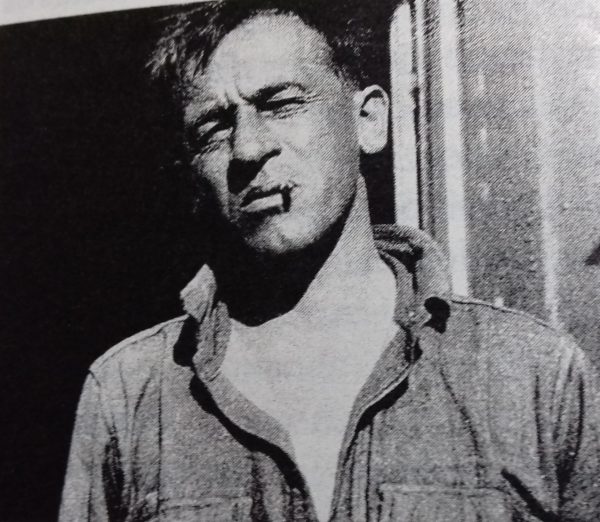

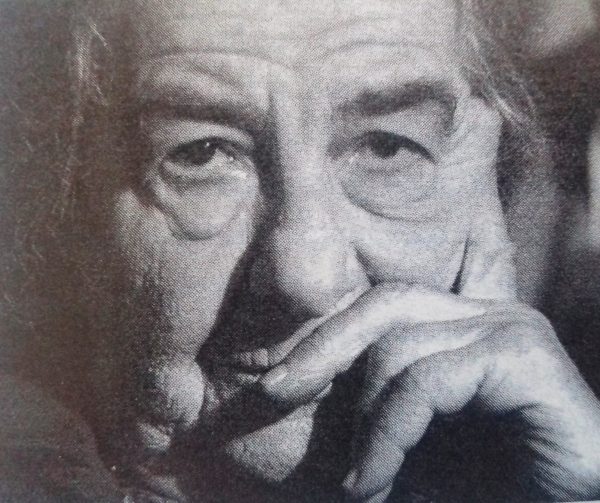

et puis Blaise Cendras (cette image, ce visage qu’on ne connait que peu) (si tu veux que je te dise, c’est surtout pour ça, ces images, pour les reconnaître si par hasard on les croise) (dans la rue, ou au cinéma) (juste pour savoir que ce sont elles et eux)

quelque chose de la Révolution incarnée (on l’aime assez, encore, Adèle croisée aussi au bar-tabac de Jourdain, un jour – qu’est-ce que ça peut faire ?)

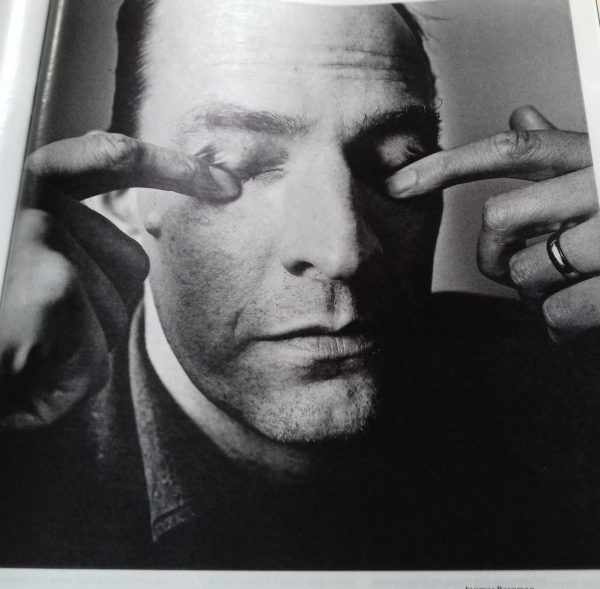

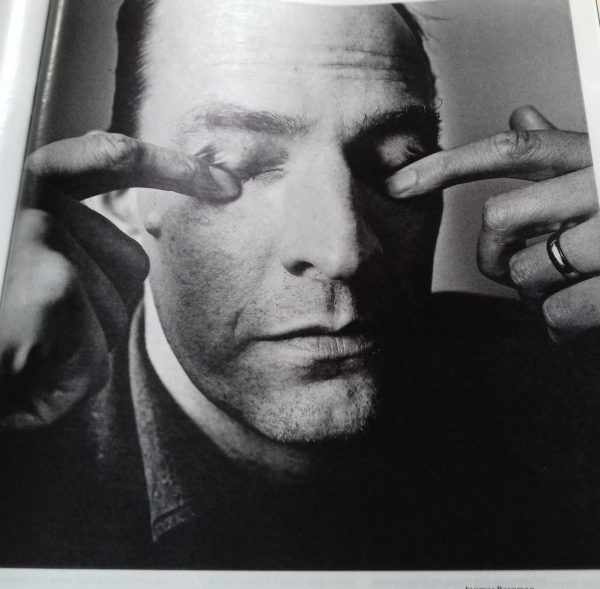

c’est Ingmar Bergman photographié par Irving Penn (merveilleuse image hein) (fait penser à ce matin où j’écoutai, avec le café, une photographe qui disait que « les stars n’aiment pas la photo » – elle les traque – comment aimer un prédateur ? comment vivre sans image de soi, aussi, quand on est actrice (ou teur) chanteur (ou teuse) – il faut fermer le poste avant sept heures moins cinq en vrai) – et puis

Marceline (Loridan Ivens) qu’on a déjà vue ici (ça ne fait rien) – et pour finir, l’une de mes héroïnes (il en est d’autres, mais elle, Anna Magnani…) (dans la Voix humaine, texte de Cocteau pour le théâtre – mise en scène Roberto Rosselini, 1948, première partie de L’amore)

Marceline (Loridan Ivens) qu’on a déjà vue ici (ça ne fait rien) – et pour finir, l’une de mes héroïnes (il en est d’autres, mais elle, Anna Magnani…) (dans la Voix humaine, texte de Cocteau pour le théâtre – mise en scène Roberto Rosselini, 1948, première partie de L’amore)

magique

la photo d’entrée de billet est de Denis Pasquier.

Les divers billets (au nombre de six) qui constituent cette dispersion se trouvent ici.

et puis, juste là maintenant, Fariba libérée

et puis, juste là maintenant, Fariba libérée

puis ici un peu trouble, là plus ou au point

puis ici un peu trouble, là plus ou au point