(tentative de rendre compte d'un seul moment, un chantier + un fond sonore)

Entre le mur et l’échafaudage, on s’enfile,

Après ce drame et même avant, la question de

y’a juste assez de place, c’est calculé. On

la sécurité. Des salariés ont dû abandonner

va sabler les joints. Se munir d’un masque,

leurs voitures. Il y a des tension parfois.

pas oublier le masque, c’est terrible ce qu’

Il était énervé, il était perdu. Il a fallu

on respire. Poncer les briques d’abord, ça

remettre les panneaux. Comment vous faites

c’est obligatoire. La poussière orange, ça

pour sécuriser les ronds points. On a mis des

vole autour de la tête. C’est chassé à gauche,

ballots de paille. Les gendarmes ont mon

à droite, selon le geste. Puis on fait des

numéro de téléphone. C’est des choses qu’on

cercles si on veut fignoler. Attention quand

ne veut pas voir ici. Un mot encore sur la

ça ripe, y’a des étincelles, parce que le coin

centrale nucléaire, la circulation est un

des pierres ça pardonne pas. On décale les

petit peu compliquée. Il y a encore plus de

cercles en avançant, faut y aller doux, être

blocages ce matin. Il n’est pas question

méticuleux, pas mesurer son temps, c’est la

d’envoyer des forces de l’ordre contre eux.

base. Le joint est appliqué à la truelle, puis

C’est un drame. Je ne sais pas. Ça se passe

, lorsqu’il n’a pas encore durci, lissé avec

dans un état d’esprit constructif. C’est un

le gant. Façade, rejointement, enduit. Le but

tournant. Exaspération, on sait les problèmes.

c’est de dégrossir, d’aplatir, toujours de

Y’a pas que ça. Si l’on en croit les calculs,

gauche à droite. Perçeuse, marteau et on y va.

une baisse alors qu’il y a une hausse. Il faut

C’est un gruyère, c’est même pas maçonné, la

continuer à aider mais on ne mesure pas les

lumière traverse le mur, y’a rien qui tient.

conséquences. On peut avoir envie d’aller vers

Oh, ce boulot. C’est parti comme ça. Monter

un poulet un peu moins cher. Il y a des hommes

jusque sous la toiture. Autour des fenêtres,

des femmes qui se battent, et même au péril de

la mèche de la perceuse s’enfonce en suivant

leur vie. On marche sur la tête. Le dilemme

la bordure de la pierre. Passer le karcher

est là. Cette inflation persistante. Les

dans les joints. Nettoyer les pierres de la

français préfèrent les produits moins chers.

mousse et du lichen qui se sont incrustés.

L’exemple des cerises : on ne peut pas

Je vais trouver un produit pour ça à la

utiliser un pesticide, elles sont chères.

quincaillerie, à base de vinaigre. Ça met du

D’après nos informations c’est bien la thèse

temps à agir, c’est pas parti entièrement mais

d’un accident qui est privilégiée. Vous

ça va le faire. Enlever les gravats, le sable,

connaissez la musique. Je baisse. J’éteins.

en raclant le sol à la pelle, et puis jeter la

Je décale, et je lève le pied. Chaque geste

pelletée dans la brouette. C’est propre. Il

compte pour la planète. Et comme on vous

faut que le mortier solidifie tout. Nettoyer

connaît très bien, on sait que ça va vous

au jet d’eau avant. Trois seaux de sable pour

plaire. Découvrir, explorer, s’informer,

un seau de chaux. C’est vraiment la méthode

le meilleur du réel. Pas d’empreintes, pas

traditionnelle. On part du haut, on descend,

d’ADN, le crime parfait. Il est neuf

on fait des lignes. C’est long, c’est long

heures. On revient sur les images parlantes.

mais c’est long. Après il va falloir gratter

Une vague de délinquance sans précédent. Le

à la brosse métallique pour remettre à niveau.

groupe sécurité de proximité quadrille le

On dégrossit bien. Si on a trop attendu et que

quartier. Est-ce qu’on sera prêt. Est-ce

c’est trop sec, on remouille un peu, et la

qu’il faut raser. La réponse économique,

poussière vole moins, mais on n’oublie pas le

l’impact est direct. Il se lève très tôt

masque. La langue de chat sert à repousser

pour répondre à toutes vos question. Il

bien au fond pour que le mortier pris sur la

n’y a quasiment plus aucune maison debout ici.

lisseuse ne tombe pas. Nettoyer les coulures.

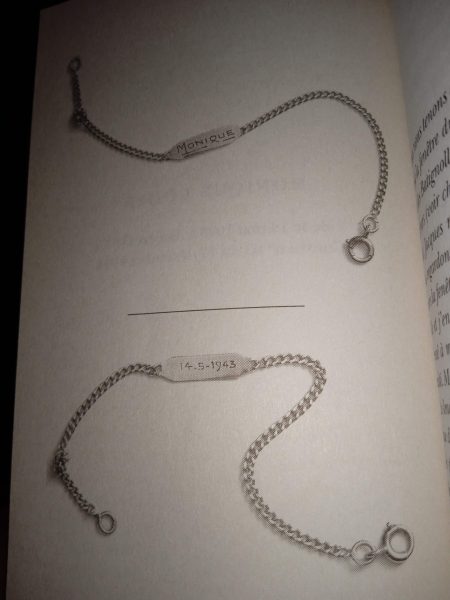

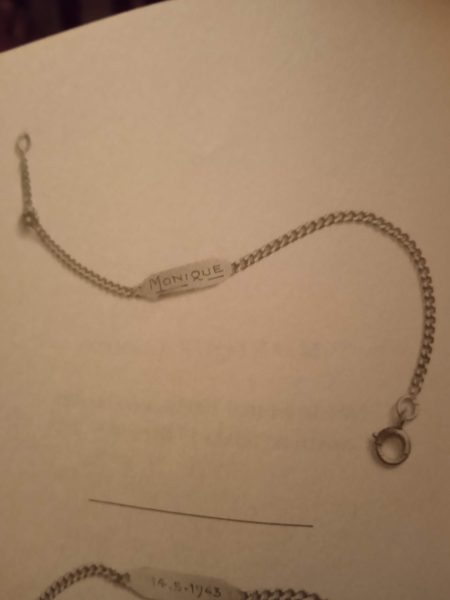

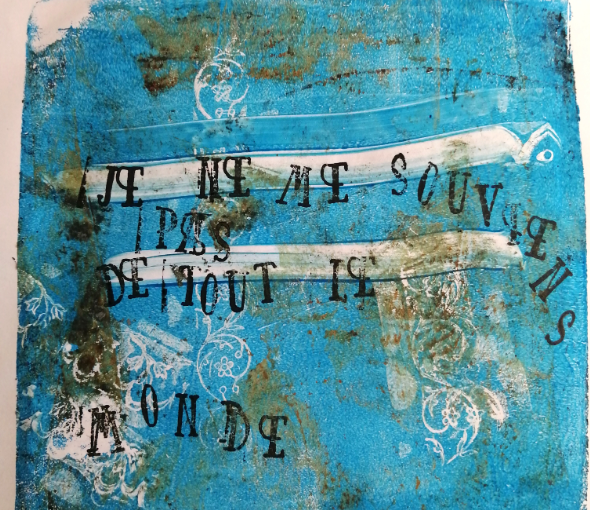

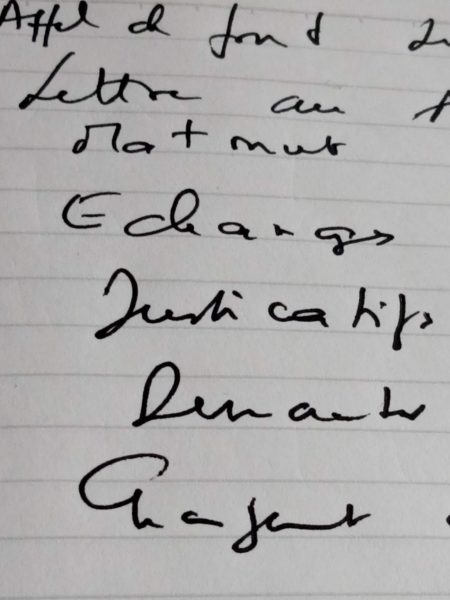

("mitan" à cause de la séparation)

(et de la chanson, dans le mitan du lit, dans le mitan du lit, la rivière est profonde lonla, la rivière est profonde)