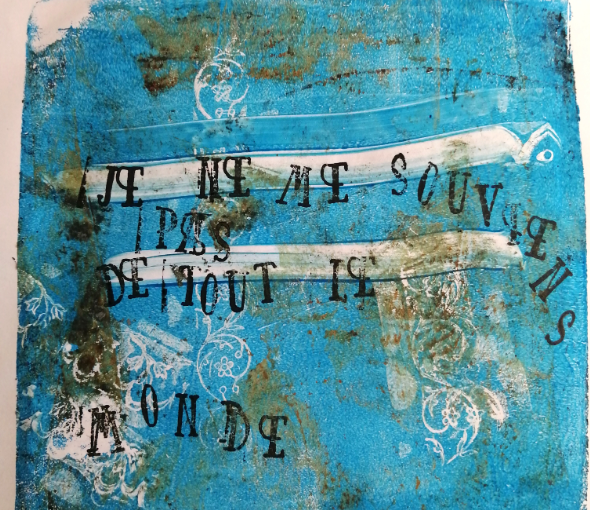

l’image d’entrée : collage de Christine Jeanney (merci !)

malgré toutes mes difficultés, je parviens de temps à autre à sauver quelques images, ici, là, ailleurs – mais surtout dans ce canard un peu idiot (euphémismes pour ce qui recense des programmes de télévision) – il manque de la musique pour accompagner de telles déambulations – il y a aussi quelques nouvelles du quotidien – je tente de m’empêcher mais je ne parviens à rien – ici Michel Petrucciani (il me semble avoir été l’applaudir aux dix-huit heures trente du théâtre de la Ville dans les années 70)

merveilleux compositeur, jazzman et pianiste – beaucoup de musique – tout pour elle

merveilleux compositeur, jazzman et pianiste – beaucoup de musique – tout pour elle

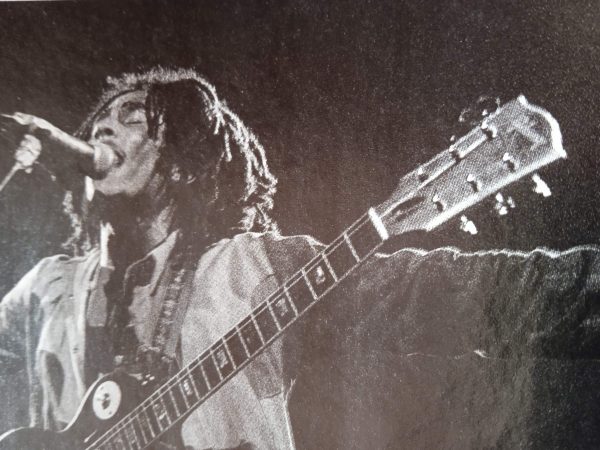

surtout pour la guitare (et sa marque étazunienne) ganja et compagnie (pas réussi à lire (mais pas encore jetté) le Brève histoire de sept meurtres en huit cents cinquante pages – mal écrit et abjectes narrations) – peu importe sans doute – Bob Marley sa Jamaïque et son rastafaraï – bah – une autre star ?

(madame Ciccone est de 58) (concert gratuit j’ai vaguement le souvenir – actualité brûlante – je me souviens de son aura sur le vieux Chirac, pfff) – c’est assez aigre aujourd’hui – celle ci

en train d’écrire (prix Nobel accepté, la chanson, la petite musique-je pense à JiPé et à Julien Gracq) – étazunien – continuons

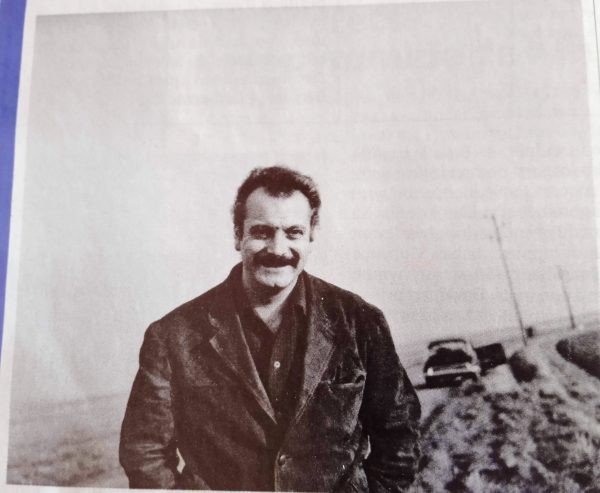

surtout pour la DS au fond (la même, semblable à celle où Charly faillit, au Petit Clamart,mourir sous les balles d’un légionnaire) mais j’aime ce poète-là, ce chanteur ce jazzman – souvent je pense qu’il m’a appris à vivre – et puis le cinéma

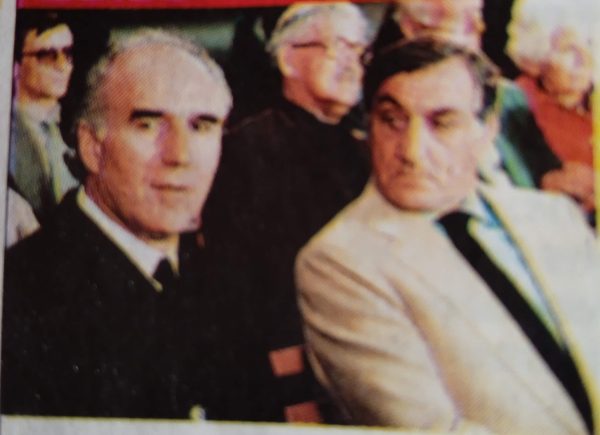

deux sommités (Piccoli-Ventura) (le premier apparaissait hier dans Marx peut attendre (Marco Bellochio, 2022) (le second refusait les scènes de nu – de lit très souvent complètement inutiles d’ailleurs) – des gens comme toi et moi

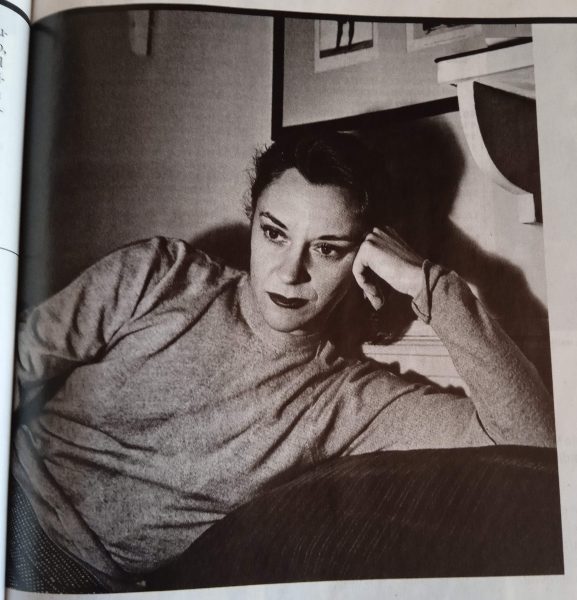

(les enfants du Paradis – je me souviens de Gérard Manset et de sa Matrice qui faisait les enfants du paradis sont les enfants sur terre… etc) Maria Casarès, l’adulée d’Orphée (Jean Cocteau, 1950) et d’Albert Camus (et tout de suite Facel Véga…) (est-ce pour punir l’adultère ? turpitudes fantasmées) – après, il y a aussi des images particulières, recadrées : ici

le costume, la prise de la cigarette, le poing sur la hanche – le yacht – la pochette et le rire – Luis Carrero Blanco – décadré (on verra ses chaussures bicolores – c’était la mode alors) –

légende : carrero blanco et franco et ses niècesalors âgées de 2 et 4 ans – fonds Marin Kutxa

légende : carrero blanco et franco et ses niècesalors âgées de 2 et 4 ans – fonds Marin Kutxa

« proposé de remplacer » on aime édulcorer – euphémiser – l’étoile rouge… ce monde-là

Bah tant pis

Ici dans un film de Billy Wilder (l’un des préférés) Jack Lemmon et Juliet Mills