Ma mère est ma maison.

Ma mère est faite de texte.

De textes.

C’est de plus en plus visible. C’est ce qui arrive avec les paysages en grands dangers, brossés par le vent, réduits à l’essentiel. Il ne reste plus que la ligne d’horizon et l’armature d’un tronc, un peu d’herbe, le bleu de la mer, c’est tout. Ce qui faisait foisonnement, la végétation dense, les ruelles, les fontaines de Trévise, les habitants et leurs déambulations, les points de vue panoramiques avec la rose des vents gravée sur une table d’orientation, les fêtes folkloriques, les processions de la fête de Saint Bernard, tout ce qui perdait le regard, les cigales la nuit, les nappes sur les tables dehors, froissées, éclairées par les lampadaires, les craintes d’orage et d’inondations, tout s’est enfui, recroquevillé, a disparu.

Il ne reste que quelques histoires droites, réduites au plus simple déclencheur. Ce sont toujours les mêmes. Il ne reste à ma mère que du texte. Elle écrit de moins en moins, et puis plus du tout. Des cartes de vœux, et je ne sais plus la dernière fois qu’elle a rempli un chèque. Ses lettres sont de plus en plus tremblantes, maintenant ce sont des chiffres qu’elle trace, elle fait ses comptes qui sont des contes, car elle ne s’appuie pas sur des données mathématiques. Je veille bien à ce qu’elle ait toujours des stylos à portée de main. Je lui ai acheté un cahier, c’est elle qui me l’a demandé, elle devrait y poser des additions, en tout cas c’est ce qu’elle désire, c’est l’outil de repérage auquel elle se raccroche.

J’ai longtemps cru que rien n’était plus éloigné de ma mère que le texte. Je disais :

elle parle pour ne rien dire

ce qu’elle dit n’a pas de sens

elle dit une chose et son contraire

elle parle pour parler

elle fait de l’air avec sa bouche et ses cordes vocales, c’est ce que j’ai longtemps cru.

En fait, elle est au-delà du texte, ce qu’on peut qualifier de prouesse.

Ou elle se trouve bien au-dessus du texte. Tout en haut. C’est lui qui la porte. Ce sont ses fictions qui la tiennent, soutiennent. Dans le paysage réduit à l’essentiel qu’elle est devenue, sa ligne d’horizon et son tronc sont ses fictions.

Elle me les répète sans arrêt.

On pourrait penser à un problème cognitif, à une maladie dégénérative, à une baisse des capacités logiques, à une perte de raisonnement, oui, beaucoup pourraient le penser, mais elle s’en fout. Elle répète. Elle ne se sent pas malade. Je vais bien, elle dit, et puis j’ai toute ma tête.

C’est le plus important.

Tu ne crois pas ?

Heureusement que j’ai toute ma tête.

C’est bien, je suis contente.

J’ai vendu la maison, je me suis bien débrouillée. J’ai été futée, heureusement.

(la maison a été vendue par obligation, ce n’est pas elle qui l’a voulu ou s’en est occupée, elle me montre le papier du notaire et m’explique qu’il vient d’arriver au courrier, c’est moi qui lui ai donné il y a six mois, nos histoires se chevauchent, parallèles qui ne se rencontreront pas, mais je veille bien à ce qu’elle ait toujours des stylos à sa disposition)

Plus son paysage se minimalise, plus j’augmente le mien, factice. J’ajoute et j’ajoute des pots sur la terrasse de cailloux cernée de murs.

Chaque matin je vais voir si le pied de houblon trouve une nouvelle direction avec sa tête de serpent. J’ai soif de lianes. Les clématites, les chèvrefeuilles et les tiges de cobée s’enroulent ensemble, selon la même chorégraphie indistincte. Les feuilles des capucines de Canaries s’élèvent, larges près du sol, réduites dans l’ascension. Le schisandra croule de fleurs discrètes qui se confondent avec des cerises, et son feuillage de soie cache un peu le géranium menthe dressé, debout. L’akébia n’en finit pas de faire de nouvelles volutes dans sa course avec les haricots géants d’Espagne. En Espagne, lorsque ma mère était enceinte de moi, elle a assisté aux processions, capuchons sombres, deux trous noirs pour les yeux, torches levées dans l’obscur, chants funèbres, et elle a eu peur. Ma mère est ma maison.

Catégorie : Visites

une histoire de lieux

Je raconte des histoires, je dis Elle s’habitue, mais je n’ai aucune idée de ce qu’elle perçoit et comment, aujourd’hui dans la marée de mots toujours la même marée des mêmes mots mêmes légendes mêmes anecdotes elle dit qu’elle se sent bien ici, qu’elle ne peut pas être mieux, tout va bien — c’est pour me rassurer ? — J’ai ma voiture — montrant le fauteuil roulant — Je téléphone — montrant la sonnette qui pend sur le matelas du lit médicalisé — J’appelle et on m’emmène au réfectoire — parfois elle dit Cantine mais jamais Restaurant comme nommé sur le dépliant, nous ne sommes pas dans un coin touristique. Elle raconte plusieurs fois, je réponds plusieurs fois en modifiant un peu mon intonation, je fais les variations qu’elle ne fait pas, nous nageons, moi à contre-courant pour la tenir, l’accompagner, ses yeux d’aujourd’hui très vides, elle parle pourtant comme d’habitude, raconte pourtant comme d’habitude, parfois elle rit de choses qui ne sont pas si risibles, je l’accompagne, je ris aussi et je m’arrange pour lui tenir la main. Je remarque ce qui n’était pas là la dernière fois, la peau de sa gorge toute plissée quand elle se penche, un seul chausson, l’autre pied est bandé, mais Tout va bien, elle le répète, je regarde le chausson unique isolé contre le mur, tout neuf. Elle prend la boîte de bois ronde où elle a rangé les médailles, elle les prend une à une et me les donne, je dois lui lire ce qui est indiqué sous les lauriers, République française et l’année, elle dit C’est important, il y a aussi dans la boîte un porte-clés à qui elle refuse la fonction de porte-clés, il est médaille de plus, et pourquoi non, ce sont toutes ses médailles dans les albums, dans les pochettes, dans les tiroirs, car elle a fait la guerre, la guerre du sens, c’est-à-dire que ne voyant pas de sens elle en a mis partout en reracontant le passé le présent à sa sauce, reracontant les mêmes histoires mêmes anecdotes qui n’existèrent pas, je ne veux pas la contredire, si je le faisais elle se retrouverait seule, je dis À dimanche en partant, elle me dit À dimanche en agitant la main, je raconte des histoires, elle aussi, mais c’est si compliqué la vérité, nous inventons mais nous ne mentons pas.

Et puis je n’ai pas osé lui dire, pas aujourd’hui, qu’il est prévu, dans cette maison médicalisée aux chambres médicalisées, que chaque porte de résident soit décorée par une photo d’un lieu qu’il aime, suivi d’un texte. Du texte je parlerai un autre jour. La photo est celle-ci

en dormant

ce que je remarque c’est que si je m’échine à modeler contrôler

pour aller dans une direction

je peux jeter la feuille à la poubelle il ne s’y passe rien

et toutes les fois où je jette un dernier geste sans réfléchir

avant d’arrêter tout

pour ne pas gâcher la matière qui me reste

un réflexe de pauvre en quelque sorte

il se passe quelque chose de curieux

au sens de quelque chose qui active ma curiosité

quelque chose qui m’est à la fois proche familier et étrange étranger

c’est ce que je garde

non pas parce que je trouverais ça particulièrement beau ou réussi

mais parce je n’ai au fond plus la main

plus le droit de décider quoi en faire

je laisse je pose je regarde

cet extérieur

qui est comme ces mouvements qu’on a durant le sommeil

Alimenter

à certains moments, je me dis voyant ces images d’autres temps que, dans cinquante ou soixante ans, on n’aura plus la place pour poser ces images-là – ni simplement les regarder (une quinzaine en dix ans) (on ne sera pas là, c’est vrai, mais celles et ceux qui ? comment ça, le déluge ?) – et que celles des années soixante nous manquent – et qu’en faire si nous les avions devant nous, à trier ? – dans cette maison[s]témoin, (« entre ici Jean Moulin » m’abjuré-je à chaque fois) je place aujourd’hui quelques images prises à l’histoire – c’est quelque part entre ici et Mantes-la-jolie je crois bien – je ne sais pas bien, je n’ai pas vraiment été regarder(maintenant, si), les méandres du fleuve certainement (c’est ça, oui) mais j’ai commencé par lire ce texte qui fait partie d’un tout (WIP*) titré EXEUNT** cette pose-ci intitulée Un lieu que le monde ignore du côté de La Frette-sur-Seine mais je pensais qu’il se situait sur la rive gauche, qu’on verrait sûrement l’eau en regardant vers le bas de la rue (c’est le cas, mais à l’inverse : on est rive droite et tourne le fleuve) – mon intention était de poser ce billet dans la rubrique « sur les pas » de pendant le week-end, mais le mercredi est de retour et je n’ai pas le temps de chercher/trouver des images des films que j’aurais aimé poser ici (le dernier des frères Dardenne Tori et Lokita; la comédie L’innocent réalisée par Louis Garrel) – ce sera pour une autre fois. Ici donc : que l’agent y trouve quelque raison de s’intéresser à une espèce d’histoire

* : work in progress

** : (latinitade) didascalie qui indique aux acteurs de sortir du plateau « ils sortent »

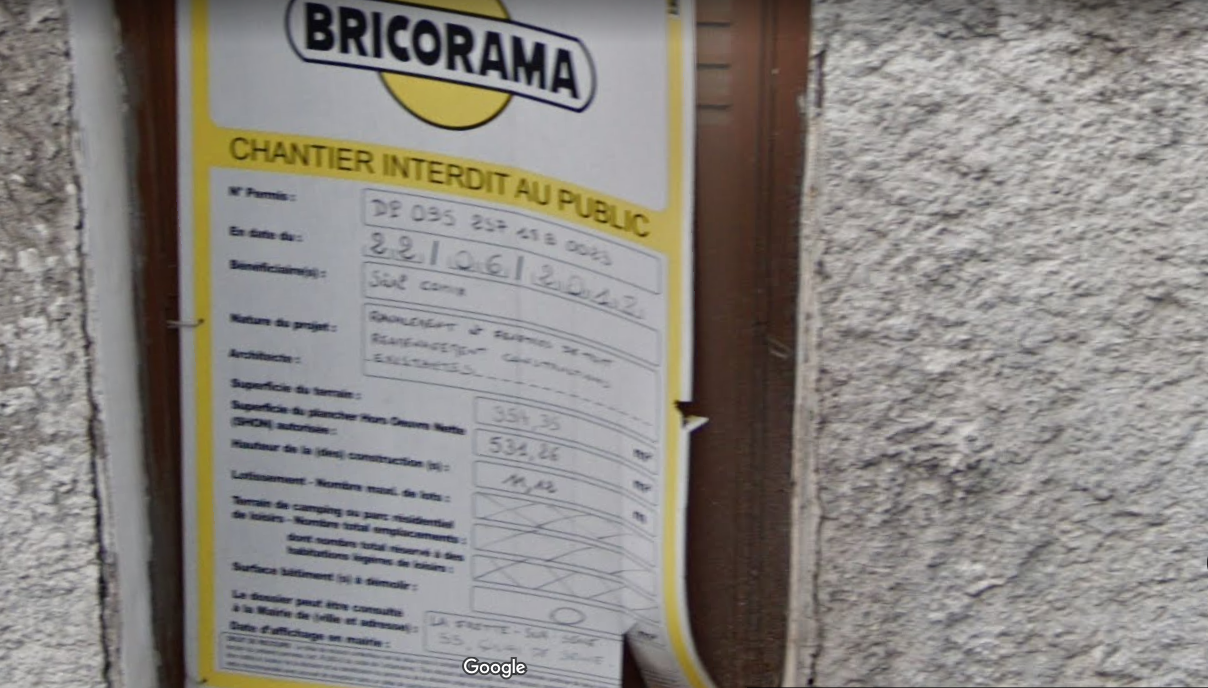

Il s’agit de l’histoire d’un petit commerce – ainsi que la plupart des enseignes de cette catégorie, il est tenu par un homme d’un certain âge – ça va vers soixante dix/quatre-vingts – je dispose du même dans la rue du garage (Morand) je pourrais en faire aussi l’histoire, mais non : ici ça se trouve dans un lieu fortement improbable (pour un habitant de Paris onze s’entend), ce doit être dans le sept huit ou neuf cinq (95, ok) – je n’ai pas regardé – c’est peut-être avant tout alimentaire et général

(sommaire pourtant : en vitrine tout au moins, spécial et particulier : sopalin, papier toilette, charbon de bois…) mais c’est aussi un café – ça communique à l’intérieur, c’est tenu par un Kabyle (dixit XG), on y boit un café clairet –

peu de changement l’année suivante sinon qu’on y découvre

qu’on y vend aussi du pain – parfait – avançons dans le temps (les géraniums et la guirlande de lampes de couleurs)

c’est 2013, ça n’a pas beaucoup évolué – peut-être ne fait-on plus boulangerie sommaire – saut dans le temps

c’est juillet 2018 (moins de géraniums) – puis mai 2019 : on ferme on vend

voyons voir

intéressé.es ? commerce ou profession libérale ? alors pour la surface :

du terrain, 354 mètres-carrés; des planchers, 535 – on y va ? Très bien, allons-y : travaux (à droite)

continûment (à gauche)

on découvrira ce type qui démolit sans doute un peu de face

de face

avec un peu de temps (octobre 2021)

intéressé.es maintenant ?

yapluka alors

Bonne suite.

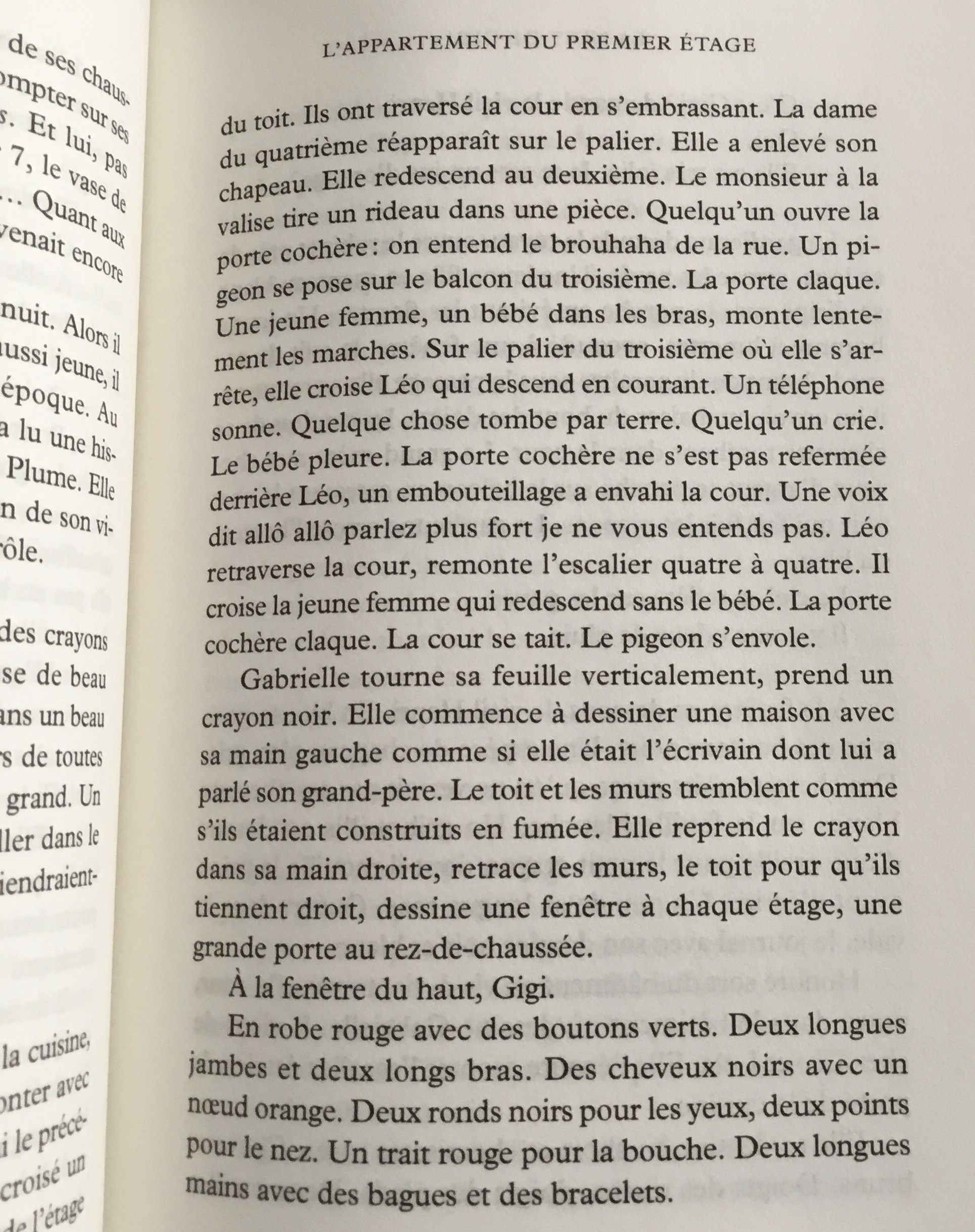

dans la bibliothèque de la maison[s]témoin, La Nuit de Gigi de Dominique Dussidour

.

.

Gigi n’est pas le personnage principal. D’ailleurs on ne la suit pas tout de suite. C’est parce qu’elle se trouve à une intersection, un nœud, comme ceux que font les plantes-lianes à l’endroit où ça se resserre et où ça repart en tiges et en vrilles, poussé par la faim de trouver la lumière, ici et là. Dominique Dussidour emmène, au sens propre. Elle dit Viens, regarde ici cette rue qui mène à ce pont, elle dit allons voir plus loin, littéralement, un peu comme l’accompagnatrice au chapeau choisi pour être reconnaissable, c’est plus facile pour rallier les touristes autour d’elle, qu’ils ne se perdent pas, elle porte un classeur ouvert contre sa poitrine avec tous les détails importants, elle guide, elle dit Ici… et lève le bras pour montrer une petite maison posée sur la pierre d’un clocher, à des centaines de mètres au-dessus des têtes, elle raconte qu’un soldat dans cette petite maison coincée là-haut, il y a des années et des années, faisait le guet.

Elle, Dominique Dussidour, ne fait pas le guet, parce qu’elle n’a pas envie de rester sur place et immobile, il lui faut au contraire garder la liberté d’aller un peu partout, elle est très libre, et le parcours qu’elle suit est comme elle, gourmand, le passé, le présent, ce qui se voit de l’extérieur et même les endroits inconnus qu’on sait déceler, mais qu’on ne sait pas toujours nommer. Elle observe les fils enchevêtrés pour nous, avec nous, sans autoritarisme, avec le même genre de curiosité qu’a une Agnès Varda, une volonté de voir comment les choses se déplacent, s’articulent, se chevauchent, disparaissent tout en se créant.

Il y a un groupe d’amis et d’amies, il y a des conditions atmosphériques, un été là, de la pluie plus loin, une rivière où se baigner, un appartement à l’étage, un vieil homme qui a fait le tour de sa vie, et la vie capturée dans des dessins d’enfants.

La nuit est un moment spécial où toutes les choses se rejoignent, c’est l’endroit préféré des plantes-lianes, car ce qui semble être dû au hasard, ces petits détails accumulés, ces vestiges du jour trouvent de quoi s’agglomérer ensemble pour former un tout. Un vrai tout, c’est-à-dire un tout en expansion, non limité à ses bordures. Un tout poreux, comme les pierres blanches que l’on ramasse sur les plages, mangées de trous.

Il y a Lola, il y a Gabrielle, il y a Honoré, il y a une exposition de films et de photos, des adolescents en révolte ou simplement en recherche de quelque chose, de quoi on ne sait pas, mais cela flotte constamment, ce désir de trouver ce « quoi » que l’on cherche et qui ne finit pas avec l’âge. C’est la vie. Et comme la vue de Dominique Dussidour est panoramique, elle n’oublie pas, dans la vie qu’elle raconte, de placer les creux, les absences, les impossibilités, les empêchements, ces petits trous dans la pierre.

Ce n’est pas une vue mélancolique, nostalgique du temps qui, en passant, malaxe les vies de Jacques, de Léo et des autres.

Il y a une grande sérénité. Les choses graves sont acceptées, telles que. À la même échelle que les petites merveilles dessinées au crayon de couleur par les petites mains de Gabrielle enfant. Tout est grave, tout compte, tout est léger, ne pèse pas plus qu’une plume, et tout est lourd, marqué à jamais en creux.

Les poissons exotiques Gnatho, un disque de PJ Harvey, une chanson de Josquin des Prés, les œufs de cochenilles qui colorent de rouge les bâtons d’aquarelle, la géomancie, tout compte, tout est lourd et léger. Ou plutôt, tout pèse son poids, son poids interne, ou sensible, la hiérarchie de la vie étant bizarre, bizarrement dérégulée, de minuscules choses aussi fines qu’un conte d’Andersen étant aussi massives, ou plus, qu’un chapiteau de foire.

Au cœur de La Nuit de Gigi il y a un creux immense. Une disparition. Comme si une bombe était tombée. Gigi au milieu des gravats, rassemble, et rassemble les morceaux éparpillés. Je ne sais pas comment fait Dominique Dussidour pour braver la tristesse, la retourner, envers sur endroit. La Nuit de Gigi, avec sa tragédie centrale, n’est pas triste. Elle dit que oui, nous le savons, la vie est une tragédie, mais Viens, avançons au milieu des poissons. Oui, on peut penser que tout semble gratuit ou dérisoire, comme si rien n’avait de sens, mais si on regarde mieux c’est faux, tout est utile, toutes les vies servent, même celles qui se sont arrêtées, car en regardant mieux on voit bien que celles-là, les finies, continuent, comme les plantes-lianes s’arrêtent contre un obstacle, tâtonnent et le dépassent, la mort est un obstacle comme un autre, elle fait partie des cloisons et des contorsions que la vie charrie, naturellement.

Et puis il y a le degré de perception de Dominique Dussidour. C’est très fin. Ça claque et fuse. Très délicat. Et simple. Ouvert. Traversé par. Vivant. C’est paisible et terrible. Sans chercher l’exhaustivité ou le contraste décoratif (non, ça n’est pas décoratif).

Il y a aussi la question de la filiation. Ce qui est donné et transmis, inconnu, incomplet, ce qu’on connaît bien mal de l’enfant qu’on a porté pourtant, ce qu’on connaît bien mal du parent dont on vient pourtant, comme cette guerre qui restera non-dite.

Si La Nuit de Gigi était un tableau, ce serait La Tempête de Giorgione. Une vue de la réalité, avec sa part d’énigmatique, gentillesses et douceurs, grandes inquiétudes incluses. Ou bien ce pourrait être certains tableaux de Zao Wou-Ki, par exemple Water Music.

Un peu de Perec aussi, dans la tentative d’épuisement de lieux qu’on n’épuisera jamais.

Le regard flotte pour extraire des indices. Et comme les choses ne sont pas délimitées, c’est une broderie de fils, tous distincts, différents, qui se rejoignent.

.

J’aurais bien voulu pouvoir dire tout cela à Dominique Dussidour de vive voix, mais ça n’est pas possible, alors je vous le dis à vous.

.

.

Mais c’est qui ?

Lorsque je repris l’atelier, j’ai cessé avec la prise de tête de la consigne (j’écoute, je lis, je prends des mesures, j’exécute, certes, mais j’ai quelque chose comme besoin de me tenir sur certaines aises) – j’ai lu quelques contributions (j’adore voir et comprendre comment ces ami.es (éphémères, certes) sortent vainqueur.es du bourbier) et j’ai lu et vu la contribution de Françoise Renaud (quelques années de connaissance entre nous) et elle y posa quelques images de ce bourg – j’aime me promener – j’ai l’habitude de croiser le monde – parfois, je le suis – je n’étais pas bien sûr de la façon dont ce petit bourg cévenol était arrivé à la maison mais c’est parce que, aussi, une de mes meilleures amies vit du côté d’un autre, dans le coin, nommé Saint-Ambroix (enfin le coin je ne sais pas bien, non loin par là (vers l’est) dans un certain sud de la France) (un jour on y fut, il y avait en haut de la colline des mimosas, une maison abandonnée – elle est en réfection me dit-elle) oui, c’est pour ça : une sorte d’envie de voyage, un épisode de quelques heures jours ou semaines – mois qui sait mais l’hiver me pèse, tu sais – ces temps-ci où rallongent les jours sans qu’on parvienne à y prendre goût – et passant par là, donc, je me disais « il n’y a donc personne » car les rues furent vides un moment – puis à y regarder de plus près, moins – donc ces gens, ces gens-là, mais qui est-ce donc ?

En vrai, le village, le bourg, l’endroit ou la commune débute sur la rive opposée de la Vis (par là elle va grossir l’Hérault)

rive gauche donc – il y a là une cascade (contrechamp)

y regardant de plus près, trois ou quatre humains

difficile à dire – si on veut aller voir c’est par là

mais non, on avance et, pour tourner à droite, on laisse la départementale (cent-dix je crois bien)

derrière les arbres sous la véranda

est-ce un signe à l’auto enregistreuse

il semble – on passe – on avance rues étroites personne, pratiquement – puis un homme qui promène son chien (peut-être vaque-t-il, est-il sorti fumer, qui peut savoir) (il est loin, est inscrit quelque chose sur son vêtement)

on prend à gauche, une petite rue qui tourne – monte – fait bon on dirait pas vrai (surtout à l’ombre, oui)

un type qui monte dans sa camionnette (décoration peintures quelque chose) (on ne le verra plus) à la fenêtre du premier étage

(regard caméra) (soleil irisé) rue étroite

elle et il s’écartent – lui

elle

si je pensais qu’il était quelque chose comme onze heures et demie c’est qu’il y a, au bout de la rue ce bar du jardin, cette espèce d’ardoise, ce menu (11,90e ça va encore – les clichés datent de 2016 (ou 14) il me semble – cinq ans au moins)

plus loin, cette petite affichette qui indique

que c’est ouvert, à droite par là – en effet

il s’agit de l’Escope du jardin (kézako l’escope? j’ignore), il y a là quelqu’un, il regarde – je pars, c’en est presque fini – ici le foyer

si on me demande, je dis que c’est un maire ce Jean (un ex-maire) – ou Jacques – ou Jérôme – ou quoi – enfin Rouquette oui – ces images, presque les dernières, suivantes, bordent le cimetière (je me sentirai plus en fin d’après-midi – j’aurai mangé, on aurait mangé, on se serait un peu assoupis sous les platanes, l’ombre de la place aurait rappelé celle de l’Île-Rousse)

elle aussi promènerait son chien – on passerait doucement, en se retournant

elle nous aurait probablement déjà oubliés – on s’en va, il y encore lui – parait décidé

au revoir

on part

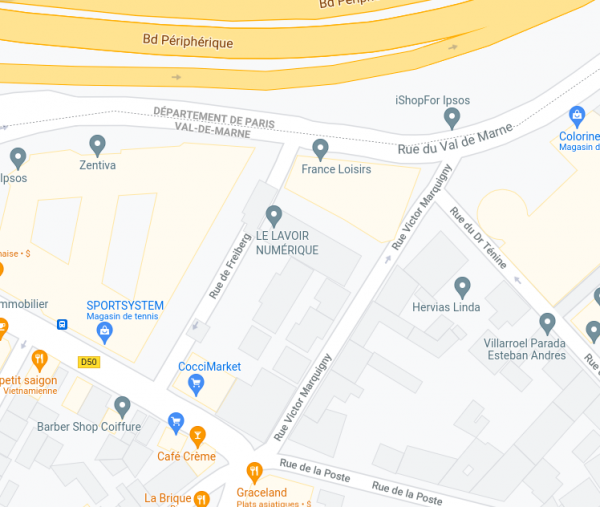

histoire d’un îlot (2)

suite de l’exploration d’un coin (ou plutôt de 4) d’une banlieue, au delà du périphérique parisien – extra-muros – quelque part au sud – du comment changent les villes

on en est arrivé là en revenant de l’expo (jusqu’au 9/01/2022) – il semble que les deux institutions dépendent de la même administration (à moins que ce ne soit que la même administration veille aux deux lieux) : on voit ici indiqué ce « lavoir numérique » (l’accès administratif se situe au 10 de la rue Victor Marquigny (la rue porte le nom d’un héros de la résistance FTPF (francs tireurs partisans français) – il a été tué « passé par les armes » dit Maitron (je ne manque jamais de citer cette merveille qu’est le Maitron) le 2 juin 1944, au mont Valérien – ça n’a pas grand chose à voir – c’est en face qu’il vivait : on fera un billet qui intègre les dix années passées, photographique sans doute) – enfin c’est là

je repose ce plan – on y voit la rue du Val-de-Marne (qui, donc (pour partie), se trouve dans Paris treize)

et ça se passe plutôt de ce côté là (juin 2008)

ici la perspective de la rue Victor Marquigny, à Gentilly donc (laquelle commune limitrophe de Paris sud fait partie d’un truc intitulé grand-orly-seine-bièvre (je ne mets pas de majuscules, ces toponymes contemporains m’exaspèrent)) – pas mal d’arbres avoue : zoom arrière

ici la perspective de la rue Victor Marquigny, à Gentilly donc (laquelle commune limitrophe de Paris sud fait partie d’un truc intitulé grand-orly-seine-bièvre (je ne mets pas de majuscules, ces toponymes contemporains m’exaspèrent)) – pas mal d’arbres avoue : zoom arrière

premièrement j’aime beaucoup cet immeuble du centre de l’image et de trois étages – quelque chose de rapport probablement* – il est là, au coin, derrière lui des arbres – c’est juste un coin de rue, il y a plus de dix ans (juin 2008) on s’en fout, tu me dirais (le même point de vue dix ans après en fin de billet : tu me diras hein…)

il faut bien que les choses changent – ici en 2012

c’est vrai aussi – mais regarde au premier (tu vois que derrière, déjà quelques arbres ont été arrachés)

on ne s’en fout pas, non – mais je m’égare, je ne voulais pas spécialement parler de cet immeuble de rapport qui fait le coin : ici ce même coin, en 2014 (j’anticipe un peu)

je voulais parler de cet îlot parce que on y trouvait, déjà à l’époque (2008, donc – tu suis hein) cette construction cachée (quelques véroniques poussent là tranquillement) donc par ces arbres

qu’on enlèvera bientôt

une opération immobilière comme il en est des centaines ou des milliers, parce qu’il faut, pour ça aille, qu’aille d’abord le bâtiment

on ôte les arbres (juin 2012)

on découvre ceci

le robot ne s’en approche pas plus à l’époque – mais en 2014, ce même coin

et ce bâtiment qu’on garde, donc (encore quelques arbres, comme si on ne se décidait pas)

palissades grafs gris du temps

d’un tel autre temps, de telles autres mœurs – fini terminé – prendre en main les destinées du quartier (2018) (une certaine brutalité)

des arbres, tu disais ? (2020)

ah oui – des ombres…

plutôt envie de s’en aller

sept étages de rapport –

et remontant la rue Victor Marquigny pour aller vers l’autre coin (dernier épisode, à venir) on croise cet homme qu’on salue aussi

la douceur de l’habitat – et de l’angulosité minérale de nos mœurs

* : c’est à peu près sans relation, mais j’apprends taleur que la moitié des appartements en location dans Paris (c’est sans relation, donc) est détenue par 3,5 pour cent des propriétaires.

histoire d’un îlot (1)

hier soir pendant le week-end m’est resté fermé durant une bonne heure – travaux de soubassement j’ai pensé – puis c’est revenu mais j’ai eu le temps de me dire (avec une certaine frayeur) que si jamais, tant pis, déjà un, puis je viendrai toujours dans la maison[s]témoin poser mon bagage (deux) (oui, mais sinon ? ) – un moment, juste un moment – ou je passerais par l’aiR Nu (trois) ou recommencer ailleurs (parfois, c’est la fatigue, parfois le blues comme on dit, le spleen qui est directement (pour moi) attaché relié collé au fog et à Jack the ripper (c’est mieux que l’éventreur – qui me renvoie immédiatement à ce qui s’est passé en septembre en Pologne, l’hôpital de Pszczyna, en Silésie : tu sais quoi, ce sont des humains les auteurs du meurtre…) – non, mais tant pis je continue et pérégrine doucement – sans doute fais-je suite à la visite d’un samedi après-midi, dans le sud (le bout du monde) – tout en me disant que oui, mais sinon …?

il s’agit de l’histoire d’un pâté de maison (on dit bloc(k) ça fait mieux, ça fait NYC, américain, capitaliste, gagnant) – c’est réalisé en quelques années et par quatre rues

en bas, où est indiqué le supermarché (pour être indiqué sur le plan, il faut payer, ce n’est pas plus compliqué (ni plus immonde) que ça) il s’agit de l’avenue Paul Vaillant-Couturier (je mets un lien, on ne sait jamais) dédiée à un militant communiste (la ceinture rouge comme on disait) (pourtant, moi qui ne fus jamais mao non plus, pas même spontex, je n’ai jamais porté cette obédience dans mes idées ni mes défenses) (tendance Gramsci disait mon prof après une vingtaine de secondes d’arrêt sur image…) – je ne sais qui peut être Victor Marquigny (une plaque, donnant lieu à un autre développement est posée au 14 de la rue) (héros de la Résistance) non plus que le Freiberg de l’autre rue – ce que je sais c’est que le quatrième côté du bloc(k) (donc) marque la frontière (administrative) de Paris et de Gentilly – rue du Val-de-Marne, Paris 13 – à ce propos ici

si on voit le panneau (écriture noire sur fond blanc entourée de rouge marquant la commune – image de juin 2008 dit le robot) disant la limite

ici (image de juin 2015) il a disparu : le petit rectangle blanc qu’on parvient à discerner sous le panneau stop indique (au même emplacement)

ici (image de juin 2015) il a disparu : le petit rectangle blanc qu’on parvient à discerner sous le panneau stop indique (au même emplacement)

nous voilà rassurés – le grand panneau blanc sur le côté du terrain vague quant à lui promet :

« déconstruction sélective » : c’est beau comme la technocratie faite déesse -passons sans vomir svp – voici donc ici une brève histoire de ce bidule – on dispose par ordre chronologique le coin Paul-Vaillant Couturier-Freiberg, pour commencer juin 2008

guère trop de changement – attends de voir – ici juin 2012

toujours rien ? mai 2014: pouf

on distingue au fond que le bâtiment qui barre la perspective est décoré, à présent – approche subreptice (ici sera bâti le fameux « lavoir numérique »)

décoration factice en forme de communication menteuse n’importe c’est entamé – la zone a disparu- on va vous remplacer ça (zoom arrière) : ici août 2014

(on a opté pour l’exhaustivité des images des passages de la voiture robot) (un peu comme un jeu – mais jeu qui ne serait aucunement amusant) quand le bâtiment va… (août 2016)

au fond de l’image, les trois ou quatre étages d’algeco (qui sont, en réalité, une des formes de la construction dominante de nos jours) jouxtent l’immeuble de six ou sept étages (où viendra s’installer un groupe de libraires par correspondance) au premier plan la merveille (tu veux savoir qui va habiter « ici prochainement » ?

parfait (tout fait sens : le beau temps et les arbres, les lunettes de soleil pour la classe sociale, la blondeur qui revient de faire des courses tissées au Bengladesh comme la barbalakon, les basketts du môme plus ou moins hystérique : toute notre belle modernité…) (la vie est belle hein…) et puis nous voilà en 2017

les livrables sont pratiquement réalisés – on avance (juillet 2018) l’épicerie l’immeuble dans les verts au fond (il se situe derrière le « lavoir numérique »promis ) (je vais me renseigner, il doit s’agir d’une résidence étudiante) aujourd’hui (enfin novembre 2020) il semble qu’on y vive

l’épicerie l’immeuble dans les verts au fond (il se situe derrière le « lavoir numérique »promis ) (je vais me renseigner, il doit s’agir d’une résidence étudiante) aujourd’hui (enfin novembre 2020) il semble qu’on y vive

si m’est prêtée la vie d’ici là, un point sur les autres parties du bloc(k) – pâté – îlot urbain.

l’été

dans le c’est pour bientôt d’il y a quelques mois on avait regardé le générique du « joli mai » de Chris Marker (1963) – ici de même celui de Chronique d’un été – ces temps-ci, Edgar vient de taper un siècle – Jeannot est parti (il avait vu ici (posée entre juin 16

(le numéro c’est 14) et août 17

la rue c’est Sarrette-Paris 14) le jour (31 mai 1917, maison natale) (il nous a quitté.es au Niger en février 2004) (fondateur du GREC (groupe de recherches et d’essais cinématographiques – 1970) et des ateliers Varan(1980) quand même aussi) (dans les années 80 il enseignait à la Sorbonne, un de mes profs) (non, mais le documentaire moi, parfois c’est non – ces temps-ci c’est la mode, encore moins donc – je suis une tête de mule, je sais) or donc

(c’est avec cet Anatole-là que Jeannot a crée dix ans plus tard, le GREC – grand producteur de la nouvelle vague, entre autres – on l’aime encore assez bien lui)

passe le monde (en plongée)

début des années soixante (le film a débuté, se déroule)

Marceline qui cherche du travail (et qui en a trouvé) – générique de fin

(on marquait le mot « fin » à la fin des films, tu te souviens?) (à l’ancienne) sur les Champs Elysées, image bougée tu vas voir(travelling avant)

le noir & blanc ou parce que je n’avais pas dix ans – un certain charme ? (remarque le parapluie, la pèlerine…)

(je ne suis pas certain, mais il me semble qu’il s’agit d’Edgar qui les remonte) (il va croiser ,peut-être, vendant son New-York Herald Tribune, la Patricia d’À bout de souffle) (peut-être)

(en 60, Edgar tape les 40 piges, Jeannot (il est de 14) près de 46)

(un ouvrier pour 3 étudiants) un autre dos, noir celui-là

(la classe comme générique, il me semble)

il me semble que c’est Jeannot de dos, là (les parapluies,les reflets…)

ces inconnus à qui Marceline demandait » et vous, êtes-vous heureux ? » parfaitement sérieuse

techniques, assistances

j’aime le cinéma mais jamais il ne m’a nourri – sinon spirituellement peut-être

par exemple aux techniciens, pour des raisons financières et de droit, on pose les prénoms (c’est ainsi qu’on les rémunère, qu’on les inscrits sur des listes, qu’on en fait des professionnels avec la carte…)

il m’émerveille mais j’agonis ses manières (la secrétaire en plus petit – c’est une femme c’est entendu)

de petits signes à peine perceptibles (lui avant elles)

on s’en fout, il faut y être au générique, c’est tout – mais dans un certain ordre –

kinotechnique, kézako ?

(André Coutant a inventé une espèce de caméra, c’est pour ça)

il pleut, tu as vu

on en termine

les auteurs (il faudrait parler aussi de Pascale Dauman, l’épouse du producteur, de l’un des producteurs (parler de Philippe Lifchitz), du fait d’intituler la firme Argos, de la (co)production, quelques années auparavant, du « Nuit et brouillard » d’Alain Resnais (1956), il faudrait remonter sous la pluie les Champs Elysées, l’été peut-être…)

Chronique d’un été, un film (assez documentaire mais magnifique quand même) d’Edgar Morin et Jean Rouch

quinze (dans les rouges)

je déplie – j’ai formé l’index, on verra, tout ça est assez dispersé – je crois que c’est le dernier (j’ai des trucs à faire ici qui attendent depuis un moment)

ici Mona Chokri dans le premier rôle de « La femme de mon frère » (2019) qu’elle réalise elle-même – me fait penser à ce film d’Ewan McGregor (American pastoral (2016) pas si mal) (non mais pour un film d’acteur… ) – ça n’a rien à voir, un acteur qui prend la place du réalisateur et se retrouve devant et derrière la caméra, sinon une structure particulière – le film est impliqué dans un des poèmes express (#877), chez Lucien Suel par ailleurs c’est pour ça aussi) un autre si tu veux

Charles Laughton acteur formidable, passé derrière la caméra pour produire et réaliser

cette splendeur de (c’est vrai qu’il n’y joue pas mais et alors ?) Nuit du Chasseur (1955) (j’avais deux ans) – sans compter Shelley Winters (dont on se souvient aussi du rôle de la mère dans Lolita (1962, oh Stanley…)

avoue quand même… c’est du cinéma – j’adore même si les décors sont un peu trop carton (un peu comme dans « To kill a Mockingbird » (du silence et des ombres, Robert Mulligan, 1962) le Gregory Peck de mon enfance (surtout,plus évidemment, Achab à la recherche de sa baleine blanche – jambe de bois etc…) (John Huston, 1955) enfin toute une histoire du cinéma qui défile (hollywoodien plutôt disons) et lui

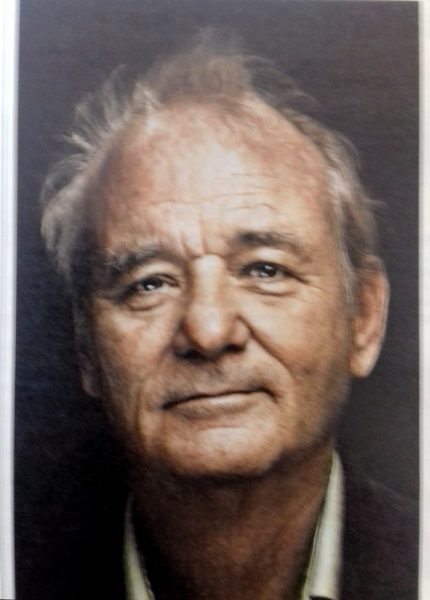

en empereur de la dérision (Lost in translation, Sofia Coppola 2003) Bill Murray – non, mais c’est assez tenu comme générique (le lien du générique à la famille et à l’expression d’une certaine parentalité, quelque chose de l’engendrement – le cinéma, mon frère et mes/ses amis, ma mère), je tiens aussi celui-ci, drôle et sérieux terrible

James Baldwin formidable écrivain et acteur de la vraie vie – j’aime savoir qu’il était ami d’Yves Montand, de Marguerite Yourcenar autant (tout autant que j’aime savoir que ma mère et mon père pensaient trouver quelque habitation à Saint-Paul-de-Vence ou à Vence – ces souvenirs tu sais… cette période des débuts soixante)

et puis les voilà tous les deux – tu sais quelque chose avec Julos Beaucarne (il est de 36) – elle, elle est de 33; lui était de 40) – un type passe, et tue – quelque chose de l’absurde, de l’idiot, de l’insensé et du fou – qu’est-ce que c’est, la folie ? je me souviens aussi du héros de la classe prolétaire; j’imagine; hier aujourd’hui demain – laisse va

un voisin – un dimanche midi, avec sa fille qui n’avait pas six ans au sortir de l’expo – ça devait être en 95 ou 96 – je chantais à ma fille pour l’endormir cette balade – non loin

le piano, et sa mère – sans doute non loin –

dispersion une série pour décorer les murs de la maison[s]témoin

(parfaitement en phase avec le raku qui suit des lignes comme un cartomancien, ces images, notamment Yoko Ono & les 3 du film de Laughton : il y a des hasards qui n’ont pas besoin d’explication) (mais j’en suis content – spéciale dédicace à C. Jeanney donc) (il n’y manque que la Lotus seven…)