Comment faire pour n’y pas penser ? On est là, on va, on vaque, le cinéma les courses le travail le blog les amis les anniversaires, les meubles les cadeaux, le pain marcher dans les rues, le soleil, et puis voilà, un cinglé, un fou une ordure qui ose donner sa vie pour une cause et prendre celle de vingt-deux autres la leur ôter briser ce qui ne tient à rien, ici à Manchester sur le boulevard Voltaire à Paris ou rue Bichat, pour des idées – mais sont-ce vraiment des idées ? – pour qu’on entende comme si on était sourd, on est sourd oui, on continue quand même, donner tort raison faire comme si de rien n’était, des morts partout, sur la promenade des Anglais, ailleurs tellement ailleurs tous les jours, tous les jours, tous les jours. On ne va pas cesser, on ne va pas céder, on va plutôt continuer à tenter de décrire la beauté des choses et du monde, et de ces films qu’on aime. On prie, peut-être, on essaye d’invoquer quelque puissance, le hasard la chance, on devient superstitieux, on jette en pensée derrière ceux qui partent un peu d’eau d’un verre dans lequel on a fait glisser une pièce, on tente de s’essayer à demander sans y croire que les choses se distinguent, qu’il soit enfin fait une place à la paix… Mais souvent, souvent, souvent il fait un froid de tombeau

La maison(s)témoin c’est exactement ce vers quoi veut aller Manana (Ia Shughliashvili, formidable) : elle s’en va. Sa famille reste sa famille mais elle, elle s’en va. Personne ne sait pourquoi, mais c’est juste parce que c’est devenu insupportable. Elle loue un petit appartement deux pièces banlieue de Tbilissi (c’est en Géorgie, une république de l’union soviétique socialiste -1917-1989, 72 ans d’union : morte enterrée oubliée – située entre la mer Noire et la mer Caspienne, au nord de la Turquie, ce n’est plus l’Europe sans doute, mais est-ce déjà l’Asie, on se perd en conjectures ou peut-être pas, enfin, moi ici, oui), elle s’en va et laisse mari enfants parents vivre dans l’appartement qu’elle aussi occupait, mais c’est fini, trois générations et bientôt quatre sous le même toit : insupportable. Personne n’est sûr de savoir ce qu’elle fait, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle le fait

Elle continue son métier (elle enseigne, sans doute les lettres, elle s’occupe de ses élèves

qui d’ailleurs le lui rendent bien) elle s’en va, s’installe, et continue de vivre (marché, courses, correction des copies cahiers

Il y a probablement quelque chose de la religion en Géorgie et il s’agit de chanter : alors on chante (des merveilles, par quatre fois dans le film, des merveilles, des pures merveilles).

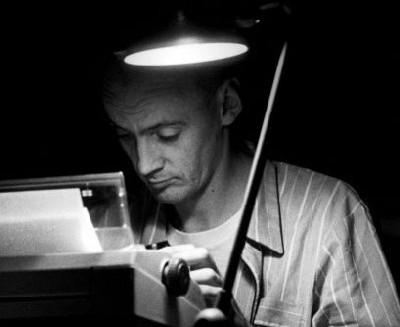

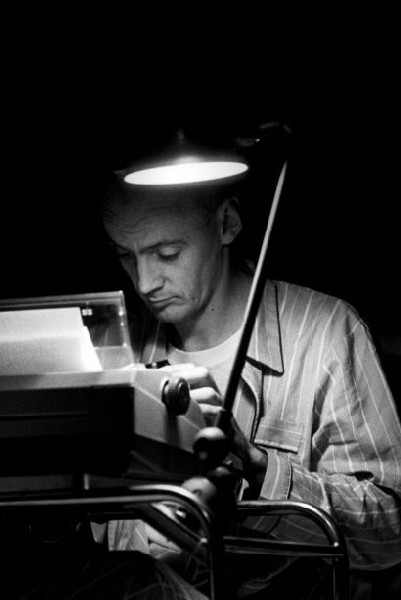

Servie par un scénario en acier du plus bel alliage (une merveille aussi), une mise en scène qui ne trouble pas (ici, on pose l’image

des deux réalisateurs, Nana – Ekvtmishvili – et Simon -Gross, c’est un s tzette en allemand, il doit être quelque chose comme pas loin de l’allemand, j’imagine – on accepte ce genre d’image pour mettre au point quelque chose – le chapeau, la montre, l’épaule nue les regards… la lumière : tout cela censé décrire probablement la réalité des actes et des métiers…) (on ne demande rien à la mise en scène, sinon de ne pas (trop) se montrer), une histoire de famille comme on aime (ici une espèce de conseil…

des deux réalisateurs, Nana – Ekvtmishvili – et Simon -Gross, c’est un s tzette en allemand, il doit être quelque chose comme pas loin de l’allemand, j’imagine – on accepte ce genre d’image pour mettre au point quelque chose – le chapeau, la montre, l’épaule nue les regards… la lumière : tout cela censé décrire probablement la réalité des actes et des métiers…) (on ne demande rien à la mise en scène, sinon de ne pas (trop) se montrer), une histoire de famille comme on aime (ici une espèce de conseil…

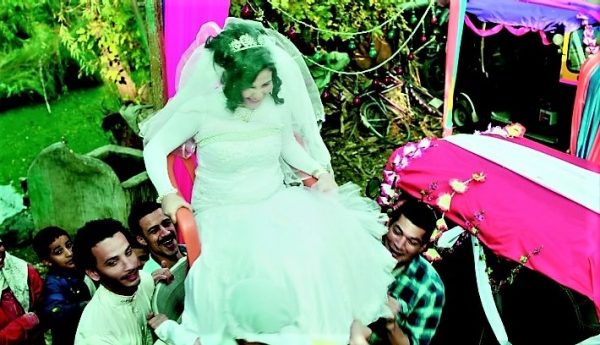

qui tente de faire revenir Manana sur sa décision…) des moeurs sans doute légèrement différentes mais la réalité de la vérité, la place des femmes au monde, la force du désir et celle du destin (un film formidable).

Je voudrais seulement revenir sur un trait transversal du cinéma : on peut, par exemple, s’interroger sur la place des portes, des raccords, sur les scènes de lit ou de disputes, sur celles qui montrent des acteurs en train de procéder à leur toilette, à leurs besoins, les ablutions ou les lavages de dents ou d’autres parties du corps, toutes catégories qui permettent d’envisager les choses d’une distance féconde à l’interprétation ou à la compréhension de ce que désiraient montrer (ou faire passer) les réalisateurs, producteurs et autres collaborateurs de création (j’adore ça, moi, les collaborateurs de création : c’est pas complètement nouveau, mais ça sent bon son technicien de surface son agent de production ou sa force de vente – la nausée technocratique, voilà tout). Ce sont des topiques, sans doute, ou des tropismes (j’adore ça aussi, la topologie, c’est un de mes sports favoris) et l’une de celles que j’adopte en regardant les films, c’est celle du repas. Alors je conseille de s’attarder sur cet aspect particulier de la mise en images (ou scène, si on préfère) : elle apporte, ici comme ailleurs, de très nombreuses voies de compréhension. Lorsqu’on attend la petite amie du fils cadet, on regarde les biscuits sur la table

(elle arrive, gaie pimpante enceinte…), ou lorsqu’on se retrouve vingt ou trente ans plus tard lors d’une réunion d’amis de fac

ou lors du repas normal, quotidien, semblable à tous les autres (la place de Manana est vide, au premier plan)

mais tout le monde (tout son monde) est là.

Une famille heureuse (My happy famyli) de Nana et Simon, 2016.