(redite) cette série à l’existence mitigée, se place dans des conditions sociales de production que l’agent ne maîtrise pas – elle vient, passe, s’arrête et recommence comme une espèce de chanson lente, saudade morna blues ce que tu veux – un moment passe, les choses à faire attendent, les financières comme les autres, la santé comme la cuisine, vaguement quelque chose d’une certaine terreur vis à vis de ce monde-là, qu’elle essaye (en pure perte) de comprendre, discerner, distinguer – la mémoire, les sentiments – alliant la dispersion vis à vis du travail à mener à l’existence et la vie de cette maison

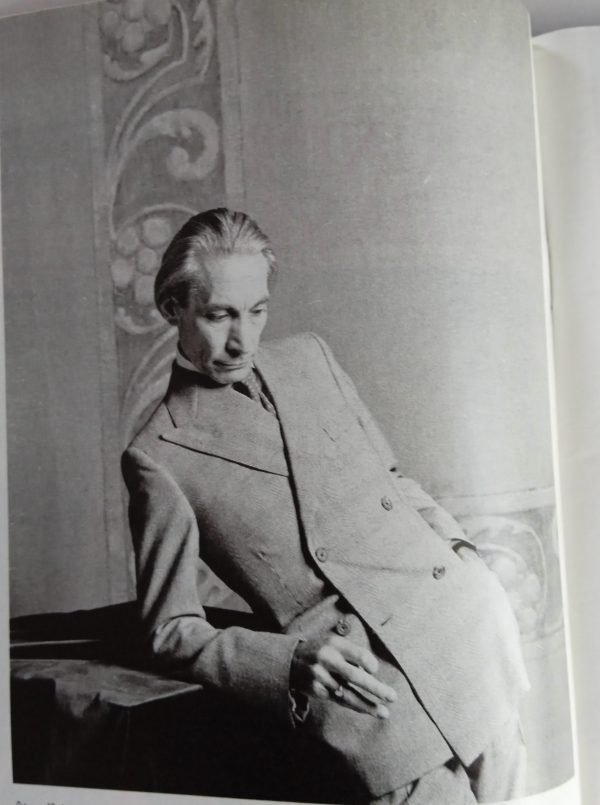

il y avait Brigitte Fontaine qui chantait les zazous, non ? je ne sais plus exactement – l’un des batteurs les plus prolifiques de nos années

bonjour la pose (que la paix garde son âme) – étude de cas : ici  la main baguée je crois bien

la main baguée je crois bien

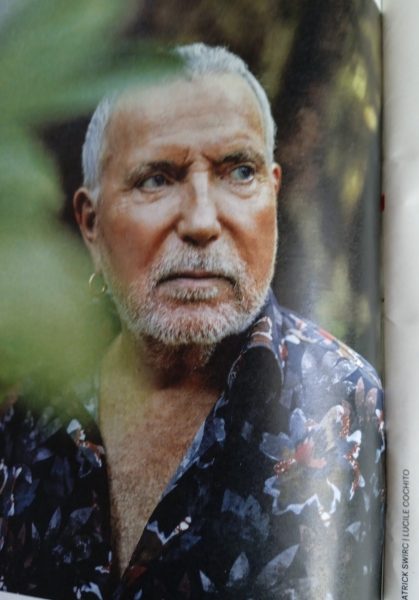

et celui-ci (dit l’gros nanar)

et le bijou

non, rien de plus. Une façon de se tenir

tu reconnais le pont Neuf en bas de l’image droite cadre ? – non loin du quai de Conti où vivait Modiano père, mère et fils –

pratiquement la même époque – la Floride – toujours Paris tu vois –

déjà posée ici, mais on ne s’en lasse pas – le rire oui et la dérision –

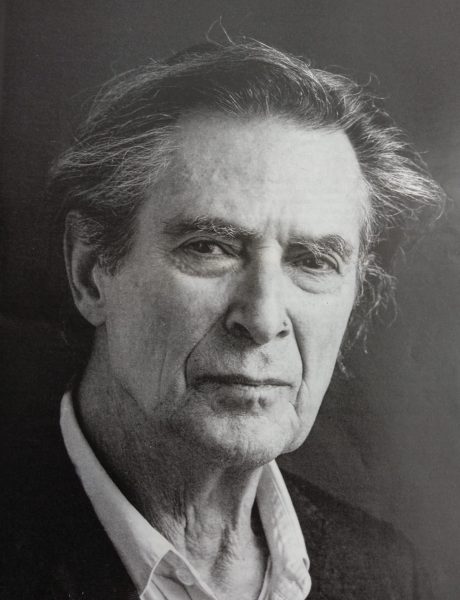

passent les vies – pourtant, ses idées ses amis ses pensées

deux fois de suite bizarrement (ici dans La Bandera (Julien Duvivier, 1935))

abject – tant pis, suivi d’une merveille caractérielle aussi mais qu’est-ce que ça peut faire ? le piano et elle, pour toujours pour elle plus contemporain?

plus contemporain?  peut-être – et puis beaucoup de mal à lire ses écrits, notamment L’aveuglement mais j’aime son diminutif, Zé qu’on ne lui accolait peut-être pas – les mains aux hanches, j’adore

peut-être – et puis beaucoup de mal à lire ses écrits, notamment L’aveuglement mais j’aime son diminutif, Zé qu’on ne lui accolait peut-être pas – les mains aux hanches, j’adore

et enfin ce couple tellement rangé calme doux – on ne dirait pas…

et enfin ce couple tellement rangé calme doux – on ne dirait pas…

la série dispersion s’écrit et s’illustre ici