c’est un peu à chaque fois la même chose, c’est l’émotion qui submerge, « alors au revoir à la prochaine » oui, c’est quand? « je reviens dans un mois » et les voilà partis – et dans un mois, personne ne sait ce qu’il en sera de nous – naviguer à vue ? peu importe, respirer. Puis souffler. Continuer à sortir, regarder et photographier, ne rien attendre de rien, évaluer la perte pure dans toute action, aucune coordination, aucune stratégie (quelle laideur a envahi ce mot), aucun a priori, continuer quand même et se battre

images des personnages qui peuplent un inconscient – les pages ne sont pas glacées, seulement quelquefois, un peu de couleur ici ou là – des personnages toujours, des visages, entiers, souriants souvent – attitudes jeu comédie – tragiques – cette série se termine (c’est pour ça que je la prolonge)- il est tard et le printemps arrive – souffler le froid et le chaud et les cas s’amoindriront – tout à l’heure le premier ministre va parler (on peut réutiliser cette phrase en cas de besoin, comme il nous plaira)

(elles viendront dans l’ordre où elles sont – je sais la raison de celle-ci – ce n’est pas que j’aime ce film – je ne le déteste pas non plus (réalisé par Sofia Coppola, Lost in translation, 2003) – mais il se trouve être celui qui est cité comme un « bon » film par ailleurs (dans le projet DF qui est accoté à une émission de radio dite « à voix nue » datant d’une bonne dizaine d’années, retrouvée dans le disque dur lors du premier emprisonnement (18 mars 20, 11 mai 20) (il me semble me souvenir que les deux acteurs sont dans un ascenseur japonais tapissé sans doute de peau de zèbre) (de nos jours, ce genre de décoration serait banni, honni, haï) (ce ne sont que modes, tu sais) (elle, Scarlett Johansson (étazuno-danoise, 1984 Manhattan); lui, Bill Murray (étazunien, 1950 Illinois) – on a à peu près tout ce que recèle le monde en terme d’iniquité (un exemple au hasard : elle n’a pas vingt ans, il en a plus de 50 etc.) – non rien, sinon, le t shirt du type qui fait penser à celui du docteur Spock dans Startrek). Puis un réalisateur de grand renom, Jean-Paul Rappeneau (français Auxerre, 1932)

surtout pour Cyrano (1990) ? peut-être pas (le gros libidineux y est vraiment bien pourtant) (mais il m’insupporte) les Mariés de l’an 2 (1971) (ah Marlène) (et Bébel) ou la Vie de château (1966) (Noiret-Deneuve) et d’autres encore) (le cinéma français, en réalité – et non point « un certain cinéma français ») (je m’aguerris, tu sais, et je finis par (re)connaître quelques uns de mes (dé)goûts)

surtout pour Cyrano (1990) ? peut-être pas (le gros libidineux y est vraiment bien pourtant) (mais il m’insupporte) les Mariés de l’an 2 (1971) (ah Marlène) (et Bébel) ou la Vie de château (1966) (Noiret-Deneuve) et d’autres encore) (le cinéma français, en réalité – et non point « un certain cinéma français ») (je m’aguerris, tu sais, et je finis par (re)connaître quelques uns de mes (dé)goûts)

ici une coureuse automobile, Hellé Nice (était aussi danseuse, conduisait des Bugatti) (française, 1900, Aunay-sous Anneau (27)) la photo la montre en 1930 (admirable – toujours aimé la mécanique – je pense à Latécoère, va comprendre)

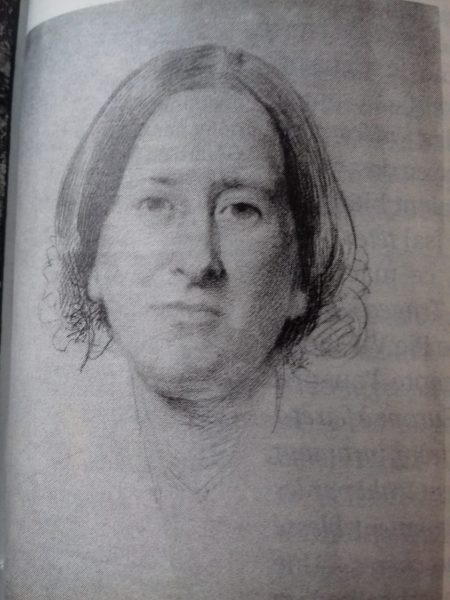

puis George Eliott (UK, 1819 Nuneaton) romancière admirée par Virginia Woolf – prénom masculin sans s – drôle d’image – puis voici un jeune

Claude Zidi (parigot 14, 1934) un certain cinéma français, disons, pour lequel le box office tient une place importante – sans doute la première – une idée de l’industrie et du divertissement (et des affaires sans doute – pas certain qu’elle soit partagée par Federico… en tout cas pas la place)

voici Judith (une de mes préférées, par un de mes favoris, Le Caravage (Milan, 1571) (j’aime aussi « l’incrédulité de saint Thomas »en entrée de billet) (beaucoup) (ici l’un de ses « Judith décapitant Holopherne » vers 1605) – où est-ce en vrai exposé, je ne sais –

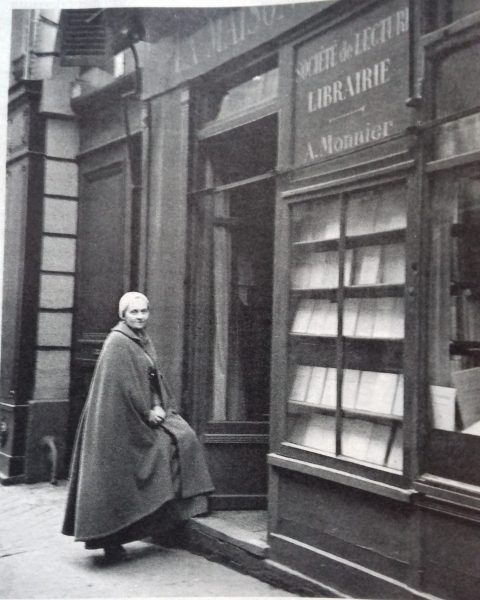

et pour finir ce petit billet, une image d’Adrienne Monnier, grande libraire devant l’éternel (rue de l’Odéon, au 7) (en 1955, elle se suicide atteinte de la maladie de Ménière, dit wiki) (il s’agit d’un tropisme, mais non loin de là, vers le bas de la rue Monsieur-le-Prince se trouvait une maison close où il me semble bien que DF perdît son pucelage (eh oui) (fort jeune, avant guerre) (peut-être n’est-ce que conjecture libidinale pour celui qui se trouvait fiérot d’être surnommé l’empereur du cul) – il ne fait pas de doute que c’est cette proximité qui a prévalu au choix de cette image – la cape aussi, certes) (sans compter le petit bibi)

dispersion un feuilleton du salon avec beaucoup d’images dedans (restons sages) – ici le premier épisode