j’avais à l’idée cette phrase du carnet café europa (qui m’entraîne toujours un peu vers l’est et sa mer Noire, ce genre de bazar du Bosphore, quelque chose par là-bas) (j’aime assez y penser bien que je préfère, et probablement de loin, le sud) cette phrase donc

Ceci étant dit, l’époque est au morcellement, au fractionnement, à l’attention discontinue et sursollicitée par l’image.

je me disais sursollicitée vraiment ? oui sans doute – peut-être – certes – pourquoi pas ? – probablement – mais les images ici où je (on) (je surtout) ne parle beaucoup que de culture visuelle (alors que je devrais me mettre à écrire) ont ce don de m’aider à me disperser – quelque chose comme de la discorde (je lisais aussi ce quelque chose discorde qui m’a plu) – nous en sommes au vingt-quatrième épisode, mais j’aime à savoir que dans ce dernier mot se niche aussi celui de « ode » qui m’est évocateur d’abord de son diminutif en prénom (porté par mon amie TNPPI, mais aussi la mère d’un de mes plus proches amis décédé au quatre août dernier), mais aussi de cette chanson en poésie sans doute, quelque chose de cet ordre – quelque chose de la mémoire que je ne veux pas oublier mais qui se déliquescence doucement (quand même ce ne serait pas un verbe) – tendrement – garder

quelque chose de l’urgence – sa cravate rose mal ou peu serrée sur son col monumental – ces (ce ne sont pas des mantilles, mais j’aime ce mot il m’est venu et il lui va bien) ses gants, là (le nom m’échappe) (ce sont des mitaines) un homme qui est à la mode – continue (je ne l’aime pas cependant, cette image je l’ai prise, comme la suivante, parce qu’elle m’indique quelque chose de beau) mais pas le sujet

quelque chose de l’urgence – sa cravate rose mal ou peu serrée sur son col monumental – ces (ce ne sont pas des mantilles, mais j’aime ce mot il m’est venu et il lui va bien) ses gants, là (le nom m’échappe) (ce sont des mitaines) un homme qui est à la mode – continue (je ne l’aime pas cependant, cette image je l’ai prise, comme la suivante, parce qu’elle m’indique quelque chose de beau) mais pas le sujet

ici c’est l’outrecuidance de la montre – cette croix, là – mais deux fois pourtant, pour la légende rouge disons

semblable au nuage en artefact qui l’orne (j’aime beaucoup ce nuage rouge, oui rouge) – ce sont des gens comme les autres sauf qu’ils sont en position d’être reconnus sans qu’on les nomme – tiennent au monde une place conséquente – considérable – des acteurs

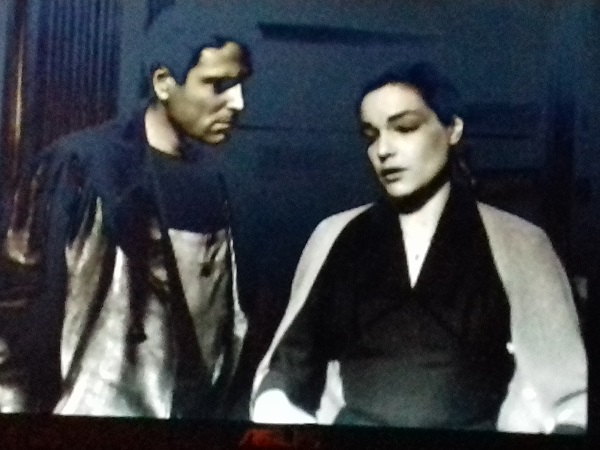

(Raymond Aimos et Jean Gabin – Quai des Brumes Marcel Carné,1938) ou d’autres

(Raymond Aimos et Jean Gabin – Quai des Brumes Marcel Carné,1938) ou d’autres

(Robert Manuel et Jules Dassin, Du rififi chez les hommes, Jules Dassin, 1955) – personnages

(au fond,un type arrose le stade – celui qui joue Judas Ben-hur, je ne le prise pas – son amour pour les armes à feu et les subsides offerts par la National Rifle association c’est non – comme celui qui anime un de ses contemporains, plus ou moins, delon sans majuscule, je ne l’aime pas non plus (comme disait Pialat à Cannes que je n’aime pas non plus – majuscules cependant) (on prépare les accréditations, là, t’inquiète) en revanche WW et son chapeau, ça me convient – est-ce sa réussite ? sans doute oui – mais cette image-ci

pour toujours

ou cette autre – mais moins pour toujours tu vois –

la légende indique que la photo a été prise au Kremlin (et pas Bicêtre) (mais quila prit ?) – dans le cadre au fond qui domine, Karl Marx – il n’y a là que des hommes, qui sourient benoîtement – la flatterie – le dégoût vaguement – à gauche, chauve : je me souviens de sa chaussure sur le pupitre de l’ONU – je me souviens – ces deux monstres

entre les deux , le réalisateur Noel Marshall époux de Tippi Hedren (égérie pratiquement violée par Hitchcock) et une dresseuse je crois bien – Tippi et la fille qu’elle a avec Noel Marshall, Mélanie Griffith, sont grièvement blessée – tournage de Roar seul film réalisé par ce Noel Marshall… L’horreur (racontée par Hélène Frappat dans son magnifique Trois femmes disparaissent chez actes sud)

et moins grave

mais magnifique – et elle, Delphine Seyrig, tout autant magique

bah…

dispersion, une espèce de feuilleton de la maison[s]