ça se passe à Alger, vers 2007 ou 2008, je crois que c’est un peu l’hiver quand même, l’histoire d’une famille, la mère (Amal, Nadia Kaci magnifique)  le père (Samir, Sami Bouajila impeccable)

le père (Samir, Sami Bouajila impeccable) le fils (Fahim, Amine Lansari – ici à droite, avec son ami croyant Reda – Adam Bessa)

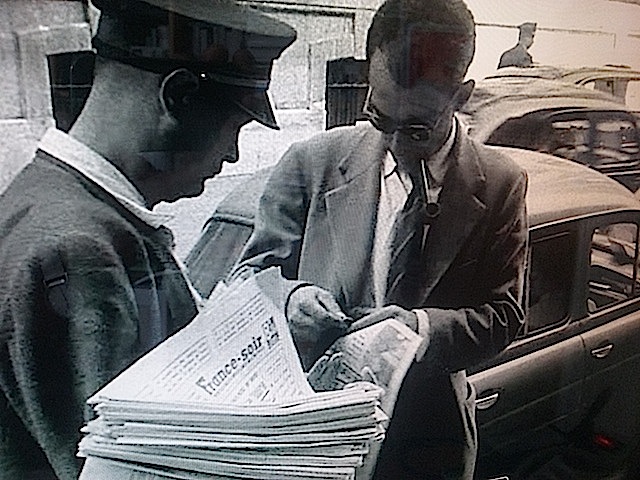

le fils (Fahim, Amine Lansari – ici à droite, avec son ami croyant Reda – Adam Bessa) et les amis du fils (Fahim avec Feriel – Lyna Khoudri)

et les amis du fils (Fahim avec Feriel – Lyna Khoudri) – plus tourné peut-être vers cette génération-là, qui est celle de la réalisatrice (le courage parle, car c’est un film courageux).

– plus tourné peut-être vers cette génération-là, qui est celle de la réalisatrice (le courage parle, car c’est un film courageux).

Ca se pose dans le salon ou dans la salle à manger (d’ailleurs ça n’existe plus, ça, la salle à manger, c’est complètement has-been, à l’ancienne on dit maintenant).

ou dans la salle à manger (d’ailleurs ça n’existe plus, ça, la salle à manger, c’est complètement has-been, à l’ancienne on dit maintenant).

Ou alors dans les chambres (celle des adolescents condamnées et interdites aux parents) (j’ai des difficultés à comprendre cette affaire de territoire, comme des chiens, je ne sais plus si, de la chambre verte, j’interdisais l’accès aux autres, mais non) (on fume, on baise, on écoute de la musique) (enfin pas à l’écran) : celles des enfants, disons, ou alors celle de ce type de la police…

(j’essaye de trouver le nom de cet acteur, ça viendra : c’est venu, il se nomme Kader Affak)

Les cicatrices au cou, les tatouages les croyances ou la foi, la fumette et l’alcool, les représentations, les flics, la nuit…

les croyances ou la foi, la fumette et l’alcool, les représentations, les flics, la nuit… Je me suis souvenu du « Le Caire Confidentiel » (au même directeur de la photo : une image tramée, brouillée, sèche mais belle souvent) qui, lui aussi,mettait en scène un policier (plus violent, sans doute) : ici la guerre est passée, finie, rien n’est oublié : ni oubli, ni pardon – mais où donc se trouve la sortie ?

Je me suis souvenu du « Le Caire Confidentiel » (au même directeur de la photo : une image tramée, brouillée, sèche mais belle souvent) qui, lui aussi,mettait en scène un policier (plus violent, sans doute) : ici la guerre est passée, finie, rien n’est oublié : ni oubli, ni pardon – mais où donc se trouve la sortie ?

Pour les jeunes, ce qu’en pensent les parents (reconstruire – pour le père – s’en aller étudier et voir le reste du monde – pour la mère – surtout en France d’ailleurs – on parle assez français dans ces affaires-là) ne vaut pratiquement pas grand chose : ils ont leur vie, leurs exigences, leurs volontés sans doute – oui, comme tout le monde, mais on fait quoi, dans ces conditions ?

Des questions, le monde de la Méditerranée, de l’autre côté (la valise ou le cercueil, on n’oublie rien, de rien, on s’habitue, c’est tout), c’était novembre 57 je crois bien (je me suis souvenu de ce premier homme, de son étranger et de sa peste; et du Nobel à Albert Camus), le temps passe, tu sais, j’ai aussi pensé à ce film qui se déroulait à Cuba (comment était-ce déjà, oui « Retour à Ithaque » Laurent Cantet, 2014), il y a à peine un peu de joie ou de tranquillité, une nuit dans la proximité de la ville, vers la mer qu’on ne voit ni n’entend depuis ce restaurant « international » où on a le droit de boire du vin à l’extérieur – mais quel extérieur ? – la provocation du fils qui lui vaut une gifle méritée – les gifles aux enfants parfois, ça part, ça arrive et ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus, faut bien dire – attends le maître mot c’est bigoterie (on voit la vraie foi de ce jeune type, Reda, qui y croit, et que peut-il bien rester, alors, que de croire ?).

Mais il restera aussi l’humour (un humour dérisoire, dévastateur, toujours présent).

Il ne fait pas si beau, ni si chaud, par là-bas – on a égorgé, tué, estropié, violé, battu et encore et encore, et ça a changé quoi ?

Les Bienheureux, un film de Sofia Djama.