ça se passe donc là – la réalité des choses : une des séquences d’un film, À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1959) (on en a parlé pas mal ici si tu veux voir – du moins on en connait les aboutissants)

ici, il s’agit plus d’une exploration (on ne sait trop comment (il n’en dira rien), mais le réalisateur (Claude Ventura) a par devers lui pas mal de pièces à conviction trouvées probablement dans les archives de la production (l’adresse du 4 rue de Cérisolles Paris 8 n’existe plus) – le téléfilm, comme on a dit, est plutôt centré sur les relations Georges de Beauregard (GdB)/JLG – on a cette image par exemple

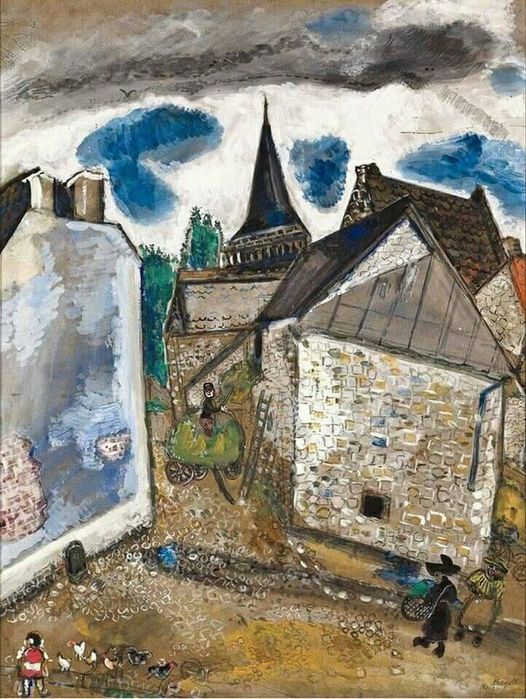

qui montre, sur fond d’église de Saint-Germain-des-Près (on pourrait voir passer là soit Margot, soit Jipé – premier jour de tournage, paraît-il, soit 17 août 1959) (on est devant le café de Flore – gauche cadre l’autobus à plateforme où se tenait le préposé qui actionnait sa sonnette après avoir vérifié/tamponné ton ticket) (des souvenirs des « Exercices de style » de Queneau aussi) – de gauche à droite JPB (alias Bébel – on va le revoir avec sa montre plus tard) /JLG (en flamand rose) / GdB (on note les cravates?) (ce sont des gens bien) (toute une époque) (prise de vue : voiture

) or donc, il s’agit d’un décor que cette chambre 12 : le type (Xavier Villetard dans son propre rôle – scénariste, co-auteur, acteur téléphoneur intervieweur) cherche à savoir si JLG a foutu sur la gueule à GdB ou si c’est plutôt l’inverse (ceci pour le Mac Guffin du bazar, entendons-nous) – il va chercher à en parler avec JLG par exemple (il se fait envoyer paître, semble-t-il) donc il cherche d’autres informations ou sources, il recoupe il va de ci de là (les notes de musique de la bande originale (comme on dit) (extra) due à Martial Solal l’accompagnent – il n’a pas été chercher le musicien, c’est dommage) – il va en ville, il cherche (rive gauche plutôt) rencontre untel (lui aussi en merco) (j’aime le 96, derrière)

Claude Chabrol qui indique qu’il n’a fait que donner son nom comme garantie (il est crédité au générique comme conseiller artistique) (et comme directeur de production – quand même…) (de la même manière, François Truffaut est crédité au scénario (or il n’y avait pas de scénario…) : ainsi le film a-t-il pu se monter (se produire, se financer : on saura qu’un René Pignières veut un (son, c’est la mode et ça rapporte) film « nouvelle vague » : GdB le lui offrira… (le Pignières en question distributeur fondateur (en 1934), avec les deux Beytout, de la SNC société nouvelle de cinéma – distribution (entre beaucoup d’autres de La Bandera de Julien Duvivier, avant-guerre par exemple – 1934) (la preuve) des « Gendarmes » avec Louis de Funès dans ces années-là (furieusement nouvelle vague, hein…) (non, mais l’argent n’a que peu d’odeur et sans argent, pas de cinéma : donc on s’en fout, on le prend où il est) – équipe de tournage assez réduite, dit-on , mais de GdB l’équipe : par exemple le chef opérateur, Coutard (dans l’annuaire, on découvre l’adresse du Raoul (il est mort en 2016 – il était de 24), j’ai trouvé ça

au 5 de la rue Boutarel (sur l’île) (il faut me croire sur parole, là – comme on est enclin, toujours d’ailleurs, à le faire au cinéma…) on ne la voit que trop rapidement, mais j’aime bien sa montre analogique, à la mode en ce temps-là – 1993) (je te la montre)

(clcdld)* hein –

ils sont au Select (boulevard du Montparnasse), le type Xavier V. pose des questions, l’autre répond, blasé, que oui, GdB et JLG en sont venus aux mains, devant « la belle Fero » (un café/restaurant rive droite, rue François-Premier)

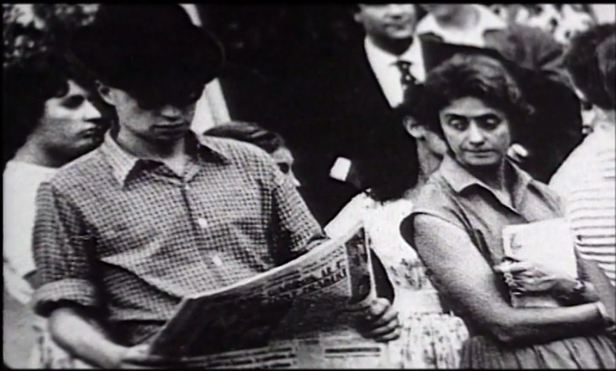

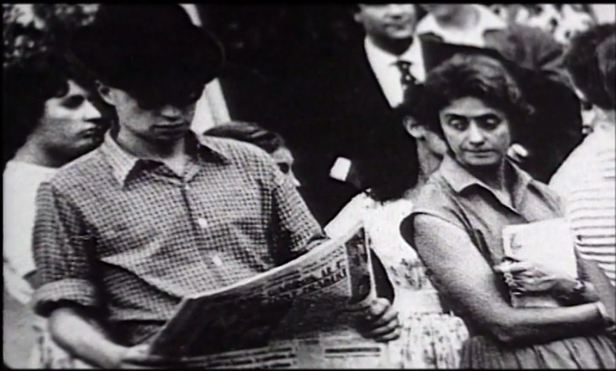

(au fond à droite, les arbres sont ceux des Champs-Elysées; à gauche ceux de l’avenue Georges Vé) (pour situer) (à l’à peu près même époque, ce café était aussi un quartier général pour les journalistes et photographes de Paris Match, puis d’Europe 1 puis plus tard de Salut les copains – toute une histoire dont on retrouve les prolégomènes dans le projet DF) : là où ils se sont foutu sur la gueule et le personnel (attentionné) du café les a séparés… (des bruits de caniveau ? peut-être en tout cas pas confirmés par les autres) – il y en a un paquet dans le (télé)film (des autres veux -je dire) – des types, plutôt, comme ici – on le voit trente trois ans plus tôt, avec son chapeau ici mais dans la même attitude de lecture

– on le voit trente trois ans plus tôt, avec son chapeau ici mais dans la même attitude de lecture

Pierre Rissient – à sa gauche, la scripte-girl (Suzon Faye, on ne l’entend qu’au téléphone) (moi je ne la connais pas, j’aurais plus dit la fille au crayon derrière la camera pour la scripte mais bon) – le type, là, était assistant – sur cette photo-là

la petite robe de prisunic (on en voit la facture ou alors ce n’est que suggéré, en tout cas c’est dit) (le son du film fait comme JLG aime à faire : chevauché, on entend ici quelque chose de l’autre côté autre chose -un peu un gimmick, une sorte de masque) la photo entière (sans doute de Raymond Cauchetier, le photographe de plateau – qu’on n’interrogera pas… : dommage il n’est pas sur la liste) (Rissient coupé, à l’extrême gauche)

on aperçoit aussi Phuong Maittret la maquilleuse (qui n’avait pas grand chose à faire semble-t-il – JLG refusait qu’on maquille les acteurs semble-t-il encore – surtout la petite américaine…) (mais de la maquilleuse, on ne saura rien : elle n’est pas interrogée non plus – on sait qu’elle répond au téléphone par monosyllabes, ce sera tout d’elle) (comme il y a là deux visages asiatiques et féminins, on ne sait pas trop laquelle est qui – probablement la première en partant de la gauche)

puis continuant sa recherche qui se pratique en neuf jours, il ira trouver

un certain François Moreuil (alors époux de la Jean Seberg, elle a 21 ans, il en a alors 25…) (réalisateur de cinéma et télévision, décédé en 2017) puis un José Bénazéraf (1922-2012)

réalisateur lui aussi, mais de films porno(graphique)s (le genre marchait fort à ce moment-là, mais avec internet les choses ne sont plus ce qu’elles étaient) qui partageait ses bureaux avec GdB – vient ensuite

réalisateur lui aussi, mais de films porno(graphique)s (le genre marchait fort à ce moment-là, mais avec internet les choses ne sont plus ce qu’elles étaient) qui partageait ses bureaux avec GdB – vient ensuite Roger Hanin (1925-2015) (marié à Christine Gouze-Renal productrice (le 4 août 1959…), sœur à la Danielle Gouze épouse Mitterand enfin tout ça) (en 1959, il est interprète d’un film de la série des Gorilles, plus ou moins (plutôt plus) navets à base de barbouzes et compagnie gaulliennes – on passe hein) encore qu’il interprète ici le rôle que devait tenir un certain Paul Gégauff (espèce d’éminence grise de la nouvelle vague machisme cynisme vol et autres turpitudes dont on dit qu’elles seraient la base de la personnalité du Poiccard) vient ensuite Richard Balducci

Roger Hanin (1925-2015) (marié à Christine Gouze-Renal productrice (le 4 août 1959…), sœur à la Danielle Gouze épouse Mitterand enfin tout ça) (en 1959, il est interprète d’un film de la série des Gorilles, plus ou moins (plutôt plus) navets à base de barbouzes et compagnie gaulliennes – on passe hein) encore qu’il interprète ici le rôle que devait tenir un certain Paul Gégauff (espèce d’éminence grise de la nouvelle vague machisme cynisme vol et autres turpitudes dont on dit qu’elles seraient la base de la personnalité du Poiccard) vient ensuite Richard Balducci

chargé de presse du film (c’est mieux qu’attaché ? peut-être mais c’est le même rôle) qui tient (au débotté) le petit rôle du maître-chanteur (à la fin du film, rue Première Campagne comme dit Patricia) (il est sur la photo plus haut, au dessus de la scripte Suzon Faye) – puis encore, à Joinville (studios de cinéma d’alors) Cécile Decugis, la monteuse (1930-2017) (bonjour le boulot : sans scénario, sans trop de clap, sans son – sans compter les sautes d’humeur du réalisateur…)

(assistante de Marie-Josèphe Yoyotte (1929-2017), LA monteuse du cinéma français d’alors (elle a réalisé le montage de Moi un noir de Jean Rouch (eh oui) et des 400 coups du Truffaut ( avec donc Cécile Decugis qui est aussi LA monteuse de la nouvelle vague avec la plupart des films de Roro (alias Maurice Scherer) aka Éric Rohmer) – ensuite viendra l’actrice Liliane David (1937-2018) (l’amie – de la même eau qu’Anne Colette est celle du JLG – du François Truffaut)

celle à qui Poiccard vole quelques billets dans sa chambre mansardée de bonne – elle parle aussi de Paul Gégauff dont on tient ici une image d’alors, en compagnie de JLG (découpée) (le Gégauff en question (1922-1983) a fini sa vie sous les coups de couteau de son épouse du moment – c’est pour te dire l’amour et la joie qu’il inspirait…),un peu de Claude Chabrol en off encore, puis viendra Poiccard avec trente trois ans de plus

d’alors, en compagnie de JLG (découpée) (le Gégauff en question (1922-1983) a fini sa vie sous les coups de couteau de son épouse du moment – c’est pour te dire l’amour et la joie qu’il inspirait…),un peu de Claude Chabrol en off encore, puis viendra Poiccard avec trente trois ans de plus

sa montre – premier grand (premier) rôle pour lui – il est de 33 – premier film de long métrage pour JLG – non, on ne va pas salir cette magnifique entente

mais non, bien sûr – pour finir, l’enquête se dirige vers Genève, y rencontre un certain Roland Tolmachoff, à présent gérant d’un hypothétique (introuvable) Sunset (JLG y séjourna un moment dans les années 55, 56 – sa mère morte dans un accident de Vespa, à 45 ans (dixit A. de Baecque je crois bien – JLG lui travaillant à un barrage quelque part), ils se réunissaient parfois dans un café avec Berutti peut être Parvulesco, Combaq d’autres encore, le Parador (introuvable itou) enfin un de ses amis d’alors

mais sinon, à part quelques zones ombreuses, tout, absolument tout, est vrai

Mais non – mais donc, ce Poiccard, cependant trahi par cette Patricia, court mortellement atteint dans le dos par l’inspecteur Vital (Daniel Boulanger) et s’affaisse

vers le croisement du boulevard Raspail (là où se trouve son effigie rénovée)

alors que passe on dirait bien une 4 chevaux (comme celle que conduisait ma mère) il tombe (au milieu des clous hein) et passe

une 403 comme en conduirait mon père

Chambre 12, Hôtel de Suède, un (télé)film (magnifique) de Claude Ventura et Xavier Villetard

les fleurs en entrée de billet : à destination de Jean Seberg et de toutes les oubliées des génériques

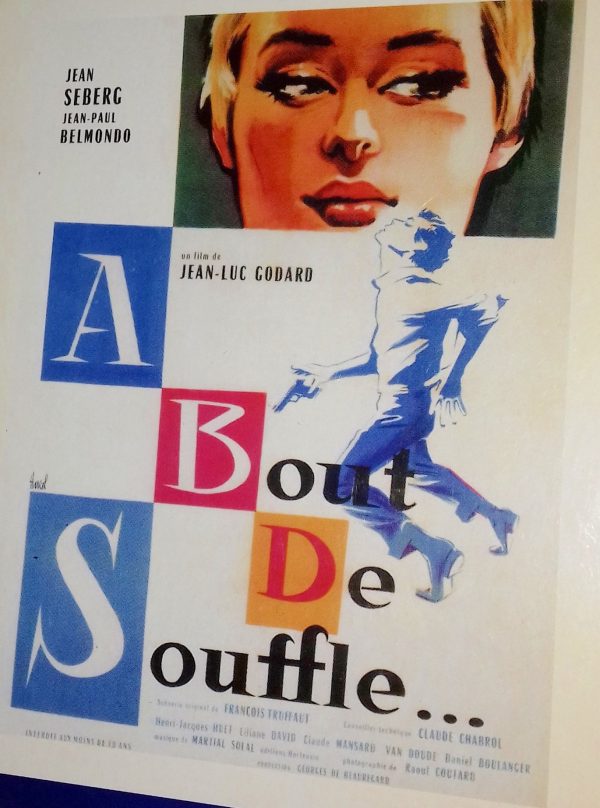

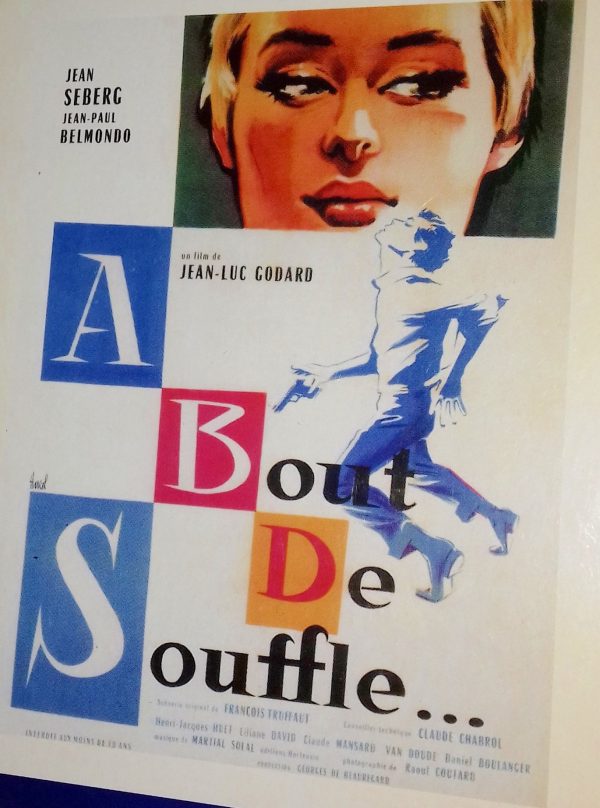

*clcdld: c’est le cas de le dire (on intègre ici l’affiche du film

)

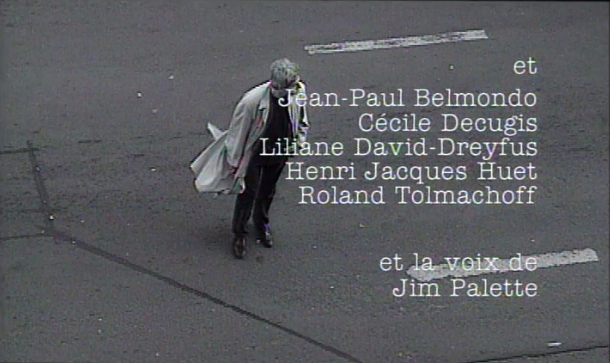

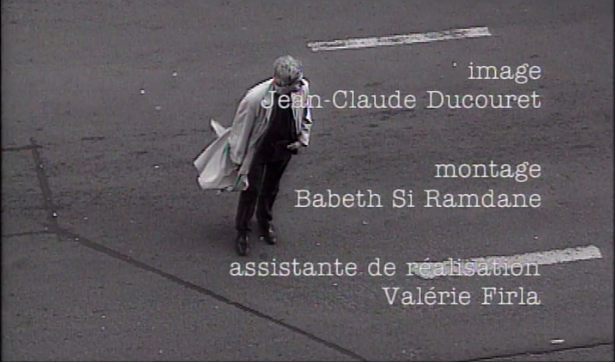

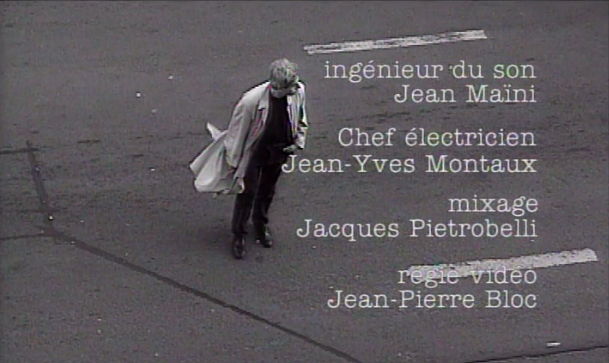

– par rapport au générique de fin de ce film-ci (il me semble qu’il n’y en a pas dans le ABDS) on remarquera que Suzon Fay (seulement en voix off, certes) n’est pas présente : elle intervient pourtant entre Claude Chabrol et Raoul Coutard; Cécile Decugis vient après Jean-Paul Belmondo (on entend seulement l’interprète de Poiccard avant l’intervention à l’image de la monteuse). La maquilleuse Phuong Maittret (qui deviendra, dit-il, la confidente de Jean Seberg) absente ne répond (comme on l’a entendu seulement) que « par monosyllabes au téléphone ».

On a cherché sans y parvenir à identifier le Jim Pallette dont on entend la voix (peut-être est-ce lui qui travestit la voix de JLG au téléphone)

Pour en finir (provisoirement), il existe un livre sur le film écrit par Michel Marie (prof de ciné en Sorbonne) chez Armand Colin, La nouvelle vague et son film manifeste À bout de souffle (2012) (31 euros quand même) – quelques extraits ici)