il y a très souvent dans ma démarche (je marque mon pas sur les pas de quelqu’un.e) quelque chose qui ressemble à une prise de position – se faire remarquer, on disait (lorsque nous étions petit.es dans cette famille mienne, un père, une mère et quatre enfants – dans l’ordre d’apparition à l’image – et, aussi, dans celui plus socialement constitué, patriarcal – « faire son intéressant » – ou du troll (sans qu’il s’agisse jamais d’une attitude négative – je fais ce que je peux) : ici, la conjonction de deux événements (l’un décrit en entrée de billet, l’autre sous ce lien) augmentée des divers travaux menés (notamment d’enfance et d’écriture) impose (il me semble) ce billet plutôt (disons) personnel – subjectif (ça n’existe pas) – et je ressens un peu car noir sur blanc ces mots s’écrivent un sentiment qui me suggère ce qu’on nomme en anglais « coming out » – le secret étant de polichinelle, j’indique ici que, certes, je suis juif mais comme l’un de mes maîtres (que je n’ai connu que par ses écrits, Maurice Halbwachs qui disparut dans les mêmes conditions que l’un des protagonistes de ce billet) seulement pour les antisémites.

ce n’est pas une très bonne période pour moi, sans doute ressens-je le contrecoup de différents événements (outre des deuils, les guerres à répétition – la façon de les montrer – les montées des discours de haine – celles de la bête immonde ici, (on se souvient de cette ordure d’Ui mais de Bertold Brecht) en Argentine, Hollande, Russie Ukraine, Pologne, Hongrie, Turquie, Syrie que sais-je), lequel contrecoup s’exerce sur et dans mon corps – fragilisant ma santé probablement – et puis comme le terme, sinon le but, de l’affaire est de s’anéantir et d’accepter de l’être (notre condition, donc, semble-t-il), une espèce de volonté imposée de me retourner vers un passé ancien – je n’y étais pas – et l’image du billet précédent que je pourrais facilement reproduire (faisant par là économiser un clic à notre planète) (est-ce bien certain qu’elle soit notre… sans nous appartenir, peut-être ?) (empêchant ou plutôt ne favorisant pas la lecture dudit billet)

donc non

Des images trouvées dans une enveloppe, laquelle m’était destinée, remise au gardien (O.) de l’immeuble derrière son comptoir d’acajou, avec d’autres documents à un moment où j’entreprenais une tentative – dont on peut ici découvrir la teneur (ça n’a pas marché, d’ailleurs)

Inconnu, tel est ce passé

ce sont gens de facture assez classique (j’ai failli écrire « bonne » mais ça ne me plaisait pas) (ainsi que dans « de la bonne société ») (bourgeoise, « à l’aise ») – il s’agit ici d’une réunion plus ou moins (plutôt moins, je suppose, vue l’affluence) familiale (la tablée doit être familiale), je peux dater la prise de vue (qui est de l’ordre du début du siècle : le jeune homme regard caméra droite cadre est un de mes grands-oncles (le frère de ma grand-mère), quel âge peut-il avoir ? dix ans ? (il doit y avoir ma grand-mère,ce pourrait être, gauche cadre, lajeune fille à la robe qui ici apparaît blanche) – il doit être né au début du siècle précédent ou la fin du précédent encore (beaucoup d’enfants)

ce n’est probablement pas une photo de famille (les gens ne sourient pas, les regards divergent etc.) : ils et elles, certes, semblent écouter un speech – sans doute un mariage (ils ont l’air sur leur trente-et-un, il me semble) (il se peut que le type au nœud papillon soit le père du môme, la femme à lunettes sa mère) une remise de prix – les gens debout au loin – que de questions… (j’aime beaucoup la femme au chapeau, au deuxième plan, à gauche, on dirait bien Delphine Seyrig)

Une autre de la même époque, crois-je : portrait posé – asseyez-vous ne bougez plus (pendant deux ou trois secondes – merci)

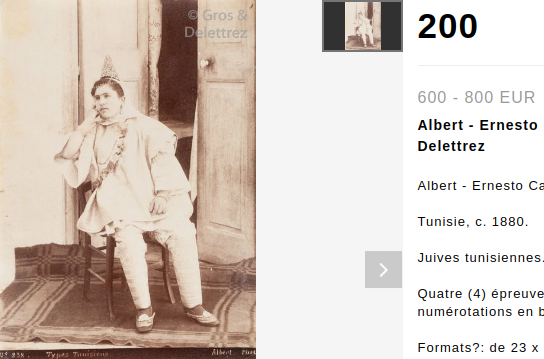

turlututu chapeau pointu – l’une de mes (quatre, certes) arrières grand-mères, crois-je, en costume typé des femmes juives de l’époque en Tunisie (début 20ième) – je ne sais pas, mais le coussin sous les pieds ? en tout cas, elle sourit (trop mignonne) – n’est-ce pas la même que celle qu’on voit sur la photo précédente avec des lunettes ? – une recherche rapide avec le grand frère gougueule permet de retrouver ceci (1903)

ou ceci (1880)

Voilà la chose fixée.

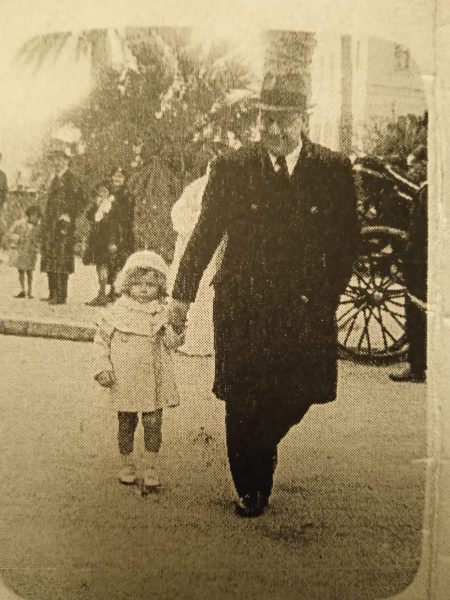

Et donc plus tard : le petit (c’est un garçon) est un de mes oncles (naissance en 29, je crois bien)

l’adulte en manteau/chapeau/lunettes qui sourit, un de mes (deux) grands-pères – une espèce d’instantané (palmeraie ? calèche ? servant ? d’autres enfants au loin, qui s’arrêtent, est-ce pour la pose?). Et pour finir, cette image-là

qui sont-ce ? je ne sais (peut-être le même grand-père et sa femme – le type droite cadre me plaît beaucoup…) où est-ce ? des palmiers, du sable sans doute – en Tunisie certainement mais plus avant…?