Il s’agit d’une période trouble, troublée et tumultueuse (comme on aimerait qu’il s’en trouve de nos jours, tant les injustices, les indignités, les mensonges sont présents partout dans cette politique menée, dans ces mots employés et dans ces images posées). La première scène voit le roi Louis seize laver les pieds de jeunes garçons comme son Dieu le lui impose (c’est son Dieu qui l’a posé sur le trône, il lui obéit). Le roi est incarné (sobre et inquiet) par un Laurent Laffitte de la comédie, je crois bien : il plaît, et on l’aime. Au début.

Le travail des lumières est assez incroyable (j’aime la lumière au cinéma, ici la photo est due à Julien Hirsch (sous le lien, il raconte un peu de son travail)). Une vraie distribution, magnifique, emmenée par Adèle Haenel

et le rôle des femmes dans l’histoire est aussi magnifique que le sien. Elles emportent la vie, le monde… comme dans la réalité ? plus personne n’est là pour le dire (j’aime savoir que des gens comme nous – longtemps j’ai vécu sur le faubourg Saint-Antoine, ont pris le présent par les cornes et l’ont maîtrisé ou du moins ont tenté, j’aime savoir ça) mais le cinéma a cette audace (il en a beaucoup) et , crédules que nous sommes, nous nous y laissons prendre. Il y a Olivier Gourmet qui joue le rôle d’un verrier et sa femme interprétée par Noémie Lvovski

il s’agit d’un grand et beau spectacle, qui raconte des faits et des gestes, des guerres et des fusillades (on frémit en pensant à cette troupe qui tire sur des manifestants : on se souvient de ces manifestations où on parlait de « nasse », on frémit – on se souvient un peu de Rémi Fraisse, tout autant, et de Romain D.), il y a, assez halluciné, un Gaspard Ulliel à qui on transmet l’art du verre (et son sourire formidable quand il dit « le Roi m’a touché la tête… »)

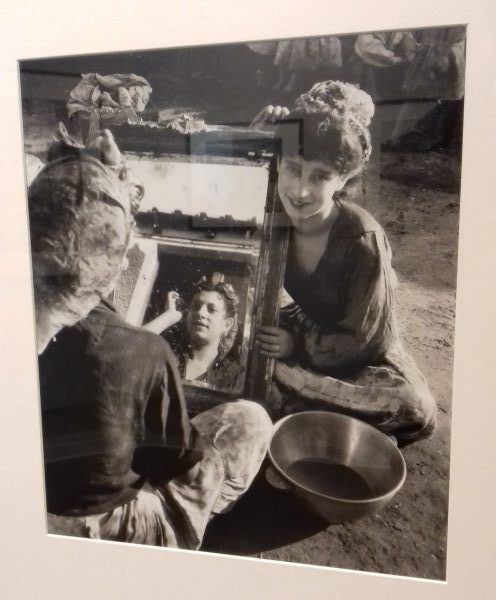

il y a beaucoup de sensibilité, de drôlerie et de drames, de morts : ici l’une des habitantes de cet immeuble du faubourg Saint-Antoine, lavandière comme Adèle Haenel, interprétée par Izia Higelin (la soeur à Arthur, oui)

tragique, drôle, sensible – il ne faut sans doute pas trop exagérer dans les compliments, mais toutes proportions gardées, j’ai vaguement pensé au Guépard pour les scènes de guerre et les scènes qui montrent la royauté en acte à Versailles : je reconnais que c’est un peu excessif, mais il y a quelque chose : c’est que le lyrisme est présent (on ne sait pas bien comment il fait, mais il nous parvient)). Il y a quelques scènes avec des chevaux, ce noir-là qu’on tente d’attraper et qui foncera vers la caméra

tragique, drôle, sensible – il ne faut sans doute pas trop exagérer dans les compliments, mais toutes proportions gardées, j’ai vaguement pensé au Guépard pour les scènes de guerre et les scènes qui montrent la royauté en acte à Versailles : je reconnais que c’est un peu excessif, mais il y a quelque chose : c’est que le lyrisme est présent (on ne sait pas bien comment il fait, mais il nous parvient)). Il y a quelques scènes avec des chevaux, ce noir-là qu’on tente d’attraper et qui foncera vers la caméra

de nombreuses scènes de palabres parlementaires où on découvre un Marat survolté (Denis Lavant, splendide)

on plaide avec Robespierre (Louis Garrel, intraitable (zéro sourire, mais on est habitué))

on retrouve Paris, le Louvre, on voit Versailles et la cour, on frémit aux tueries, et puis le « Mon peuple, où es-tu ? » de Louis seize, à la fin sur cette place qui n’est pas encore de Concorde : il arrive ce qu’il doit arriver et ce n’est pas seulement à Louis seize qu’on décolle la tête, mais aussi à cette aristocratie qui se sert de l’esclavage, qui humilie les pauvres et les tient sous un joug illégitime, tue des enfants et des femmes et des hommes, c’est le peuple qui parle : c’est le peuple qui crie, même : « la liberté ou la mort ! » …

du vrai cinéma, du grand et du beau comme on l’aime…

Un peuple et son roi, un film mis en scène par Pierre Schoeller.