(que de tergiversations, c’est sans doute la paranoïa qui me guette, j’ai supprimé le billet, voilà que je le repose – mais je n’ai que les images… OSEF dirait ma fille, alors OSEF) (les pantoufles, on les met dans l’entrée) (OSEF c’est on s’en fout) Mais on doit, quand même aussi, de loin, peut-être, mais quand même, essayer de faire vivre ce lieu. J’essaye, je m’y essaye. Il y a aussi de la prétention à présenter ce type de personnages un peu comme des clowns, burlesques et espiègles, qui rient, font des mines et amusent une galerie -celle présentée ici, par exemple – mais est-ce que ça amuse vraiment ? En tout cas, pas moi, ou alors avec aigreur (la bile, peut-être, l’envie de gerber, certainement) (et du coup, disqualifier le travail : l’emploi de mots plus ou moins grossiers permet à certains de s’en aller… C’est pas facile, la vie, tu vois…)

C’est à la suite de la lecture d’un article du mensuel le Monde Diplomatique (novembre) auquel je suis abonné que m’est venue cette idée de mettre sur des noms des visages. Il s’est agi de trouver qui, dans ce monde de brutes, tient en main celle (invisible) du marché. Depuis la venue de cette idée, donc, le ministère s’est débarrassé de son premier (nano 2 pour les intimes), a rajouté une couche en mettant à sa place celui qui, à l’intérieur, a couvert les agissements de cette police à Sivens, à Notre_Dame_des_Landes, et partout lors des manifestations contre la loi travail (ni loi, ni travail).

Je m’égare sans doute, machin a dit qu’il n’irait pas. La plupart de ces personnages (et bien d’autres) sont passés par un institut, la French American Foundation, association loi 1901, mais oui ma chère. Ladite association aide le personnel politique et médiatique à comprendre la vraie réalité du marché (occident, ultra-libéral, privatiser les profits et socialiser les pertes notamment celles des banques, privées va sans dire).

Ladite association a ses locaux avenue de New-York, au trente quatre dit la chronique (quai rive droite, c’est dans le 16 mais tout près du 8, t’inquiète).

C’est là oui : un type est appuyé et suit le robot des yeux (sous ses lunettes noires, je crois qu’il porte main gauche son portable)

On ne voit pas bien (OSEF).

Le 5 décembre dernier, probablement en la galerie des glaces du château de Versailles, avait lieu la commémoration par un dîner de gala de ses quarante ans de règne sur le lobbying pro-US mené ici. IL y aura monsieur Valéry Giscard d’Estaing

(alias crâne d’oeuf). C’est sous son règne que la fondation a été créée

(il avait des sympathies outre atlantique aussi, comme en Afrique on se souvient de ses chasses, tout ça). Il y aura aussi à ce dîner monsieur Michael Bloomberg

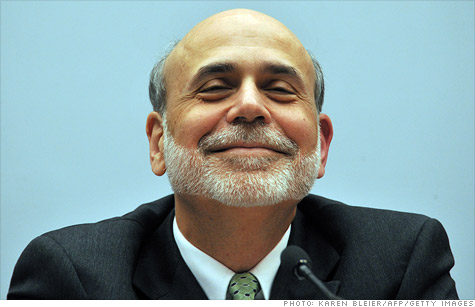

homme d’affaires étazunnien (ancien maire de New York, huitième fortune du monde dit la gazette). Du beau linge. Des gens comme il faut et comme il en est des milliers, voilà tout : connaître le sens où soufflera le vent, et s’y plier. Ici le sourire de celui qui dirige cette fondation (qui est aussi, on ne se refait pas, président du directoire de Vivendi) : monsieur Arnaud de Puyfontaine.

L’article dépeint les parcours de ces gens qu’on nomme pantouflards, qui passent de responsabilités au sein de l’Etat à d’autres, dans des grands groupes, entreprises multinationales, transfontalières etc. qui dictent au marché ses lois et ses règles : on délocalise ici, on profite des zones franches là, on se sépare (le salarié, variable d’ajustement comme on sait), on va voir si on peut s’installer dans ce joli paradis sans impôt et autres joyeusetés que le monde de la finance ultra-libérale crée depuis (au bas mot) deux décennies. Premier d’entre ces parcours

celui de monsieur José Manuel Barroso, qui passe de la présidence de la Commission européenne au conseil d’une grande banque (celle-là même qui a aidé la Grèce à falsifier ses comptes, passons). On trouve aussi madame Neelie Kroes (même parcours, autre banque, juste)

En même temps, pourquoi coller ces sourires dans la maison-témoin ? Longtemps je me suis posé la question, et puis il s’agit juste d’une curiosité, à quoi ressemblent-ils donc ? La vérité oblige à dire que les illustrations sont choisies : on les a prises souriantes, parce que la vie est belle. Du moins, sans doute (on doit l’espérer) pour eux.

Monsieur Karel de Gucht, grand défenseur auprès de la Commission du traité (mort, on l’espère) (le traité, pas le monsieur) transatlantique devient consultant.

Vient ensuite monsieur Mario Draghi (banque, puis banque d’Italie, puis banque centrale européenne)

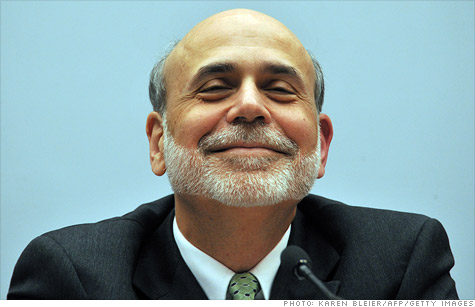

(c’est en effet très marrant). On va ici, on revient là, on multiplie son salaire, ses stock-options, et on continue : qu’est-ce qu’il y a à dire, sinon bravo ? Je ne sais pas. Aux US, c’est ce qu’enseigne la fondation du début, ces allers et venues sont pléthores, normaux, recommandés. En est un témoin marquant monsieur Ben Bernanke (celui qui a sauvé les banques en 2008, par exemple

et qui y travaille à présent) C’est beau, c’est grand, c’est généreux. C’est surtout tout à fait normal. De même, monsieur Timothy Geithner, secrétaire au Trésor US qui rejoint un grand fond d’investissement.

On apprend que cet état d’esprit s’est emparé de nos élites au milieu des années quatre vingt, avec le passage de monsieur Simon Nora

du rang de grand commis de l’Etat à la banque Shearson Lehman brothers (laquelle, oui, tout ça, en 2008). Ce fut ensuite le cas de monsieur Jacques Mayoux (le créateur de la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt le plus inégalitaire – et le plus important), qui s’en va représenter la filiale française d’une grande banque étazunienne (pas trouvé de photo, souriante ou pas). Puis l’ancien directeur de cabinet de monsieur Jacques Delors, monsieur Philippe Lagayette

(qu’on voit peu sourire sur les images : ce ne doit pas être, non plus, tous les jours marrants) puis ancien directeur de la Caisse des Dépôts, qui rejoint une banque étazunienne. Tous ces ponts, toutes ces facilitations pour fusions-acquisitions-regroupements sont évidemment parfaitement légales, il n’y a rien à en dire. Ainsi monsieur Charles de Croisset

(qui en sourit un peu) va d’une banque française à une autre étazunienne; monsieur Jean-François Cirelli

passe de Gaz de France-Suez à Black Rock, l’un des gestionnaires d’actifs les plus puissants au monde. Ca va bien, en effet. Ainsi en est-il aussi (ça va bien, elle trime dans le luxe aujourd’hui) de madame Clara Gaymard (c’est la femme à Hervé, neuf enfants, fille du professeur Lejeune lobbyiste anti-avortement – on se souvient à peine de l’appartement qu’elle et son mari envisageaient, il a fallu reculer, cette fois-là)

laquelle a favorisé le rachat par General Electric de la division énergie du groupe Alsthom (le « h » est tombé, de ce coup là). Las ! Dès que ça a été fait, monsieur Jeffrey R. Immelt

laquelle a favorisé le rachat par General Electric de la division énergie du groupe Alsthom (le « h » est tombé, de ce coup là). Las ! Dès que ça a été fait, monsieur Jeffrey R. Immelt

s’en est séparé… L’ingratitude des puissants…