(ça ne fait rien, j’avance) (pas spécialement conscient de l’existence de ce type de feuilleton, c’est égal, il y a dans l’imaginaire différentes autres figures-Janique Aimée, Ma sorcièrebienaimée, celle de « chapeaux melons et bottes de cuir » à laquelle fait écho amplifié la chanson d’Alain Souchon, qui « veut du cuir », c’est égal, elles peuplent probablement une sorte d’imaginaire télévisuel) Pour composer (bien, s’il te plaît) un billet, poser sur la platine cette chanteuse qui fait « petit pays je t’aime beaucoup/petit petit je l’aime beaucoup » Cesaria, clopos et alcools sans chaussure, cheveux courts et regards perdus, ça ne fait rien, je continue, j’avance)

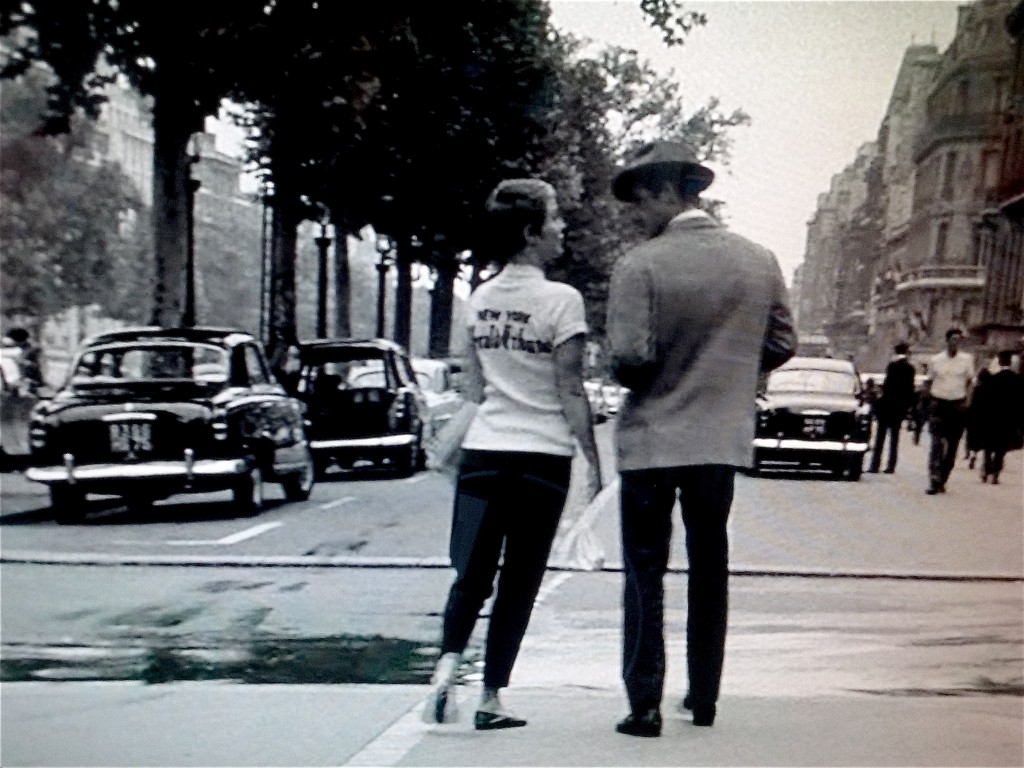

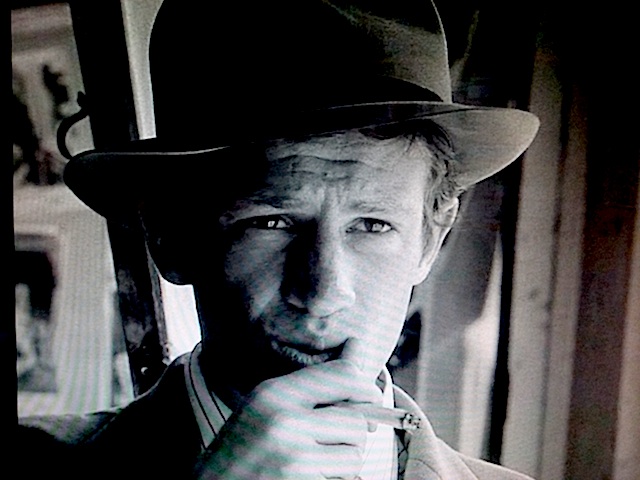

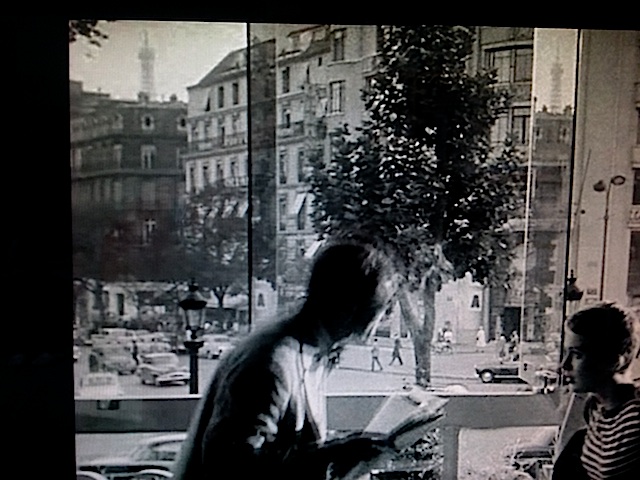

Ce ne sont donc pas (pas vraiment) des stars comme aime à les appeler cette industrie, cet art, Charles Chaplin, messieurs Lumière (Louis, Auguste) et Georges Méliès, ce ne sont pas seulement des êtres vivants, ce sont surtout des images, celles de ces gens-là, parfois si inconnus qu’on n’en trouvera nulle trace ici, ou alors diffuses, incompréhensibles, fausses…

J’avais projeté de recommencer par une directrice de la Paramount, une certaine Ronda Gomez (elle apparaît dans le corps parce qu’elle a une certaine importance ? Non, je m’en souviens seulement maintenant)

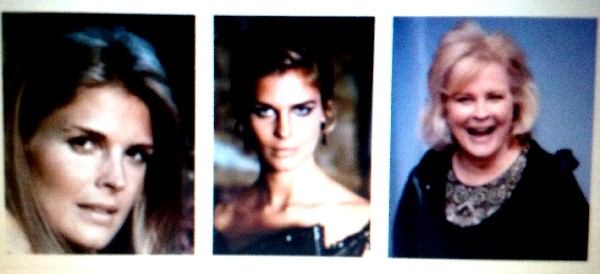

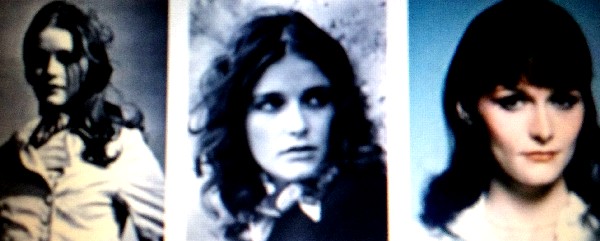

elle est à droite, cheveux courts, sourire et broche, il y avait aussi cette compagne de Terrence Malick, réalisatrice et assistante de Bert Schneider, Michie Gleason

mais elle semble une actrice, rechercher encore, je ferai sans doute des modifications à mesure que s’ouvrira ce passé, si je recherche (voilà bien le virtuel, tu poses un billet, tu l’oublies peut-être, est-il lu regardé parcouru qui peut savoir, qui sait, qui veut savoir, on le pose et vogue la galère, demain soir, ce seront – espérons- les agapes, les rires et les baisers sous le gui, on espère en demain, on espère toujours en demain…)

Amy Irving, actrice (ex(?)-épouse de S. Spielberg)

Les transformations dues au réseau, ou au temps (qui peut aller savoir, connaître et reconnaître ce distingo ?), les jours passent, tu sais bien

Brooke Hayward (épouse de Dennis Hopper, soeur de Bill Hayward-producteur d' »Easy Rider ») ici en compagnie de Groucho Marx (le gilet de laine, pas vrai…)

des fantômes, des gens d’image capturés dans leur plus simple appareil (n’exagérons pas mais il arrive, aussi, que ces jeunes femmes apparaissent aussi sous des dehors de starlettes, tel est le cinéma qui se sert des anatomies pour provoquer des fantasmes, et s’en saisir pour les transformer en l’achat d’un billet)

Gloria Katz, qui n’est que l’épouse de William Huyck, mais cependant tous deux auteurs d’Indiana Jones number one

Certes, cependant, je choisi les clichés (il n’en est pas d’autres de Gloria, pas trouvé ou pas recherché, mais celui-là me convient, sans sourire, portant sur le monde une sorte de regard critique), ici je compose sur leurs places, à elles, celles qu’elles occupent, pixellisées, différentes d’aujourd’hui

Marcia Lucas, chef monteuse (non mentionné mais accessoirement première épouse de Georges dont elle prit le patronyme)

(comme disait Barthes « c’est le ruban noir au cou qui fait le punctum– chacun fait ce qu’il lui plaît) (le regard assez froid, à l’arrière plan, voilà ce que c’est que la photographie)

je les ai formatés, retouchés, repris, ici ou là, fait disparaître les uns

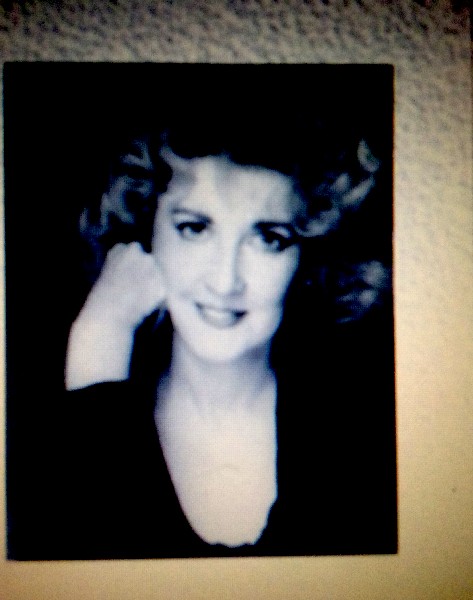

Margot Kidder, actrice, colocataire de Jennifer Salt

Margot Kidder, actrice, colocataire de Jennifer Salt

(on n’en connaît aucune, elles étaient colocataires : tu penses à Mulholland Drive ? (David Lynch, 2001) et aux amours saphiques, c’est qu’elle apparaît cette Margot-là, en petite tenue quelquefois)

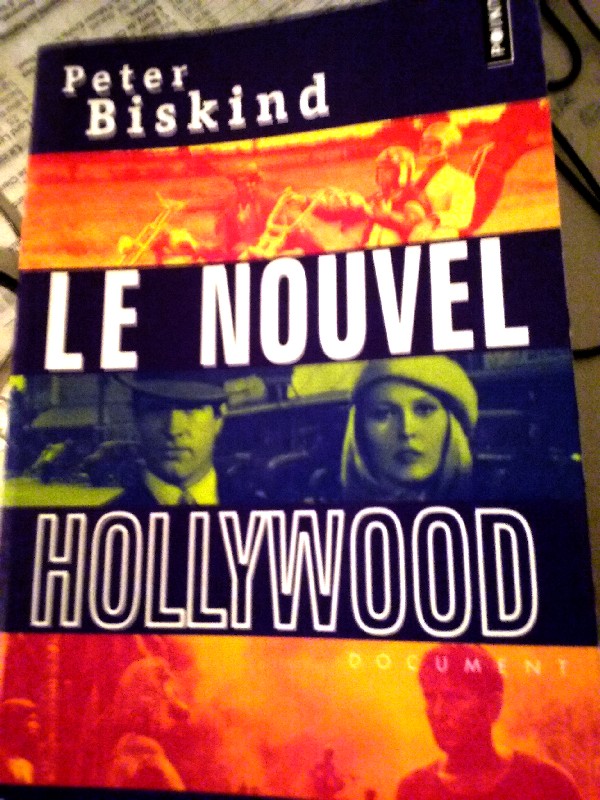

dans le cours du billet, elles apparaissent parce qu’elles sont rangées dans un dossier (Nouvel Hollywood 2) sur le bureau dans le dossier « Photos piero » il faut choisir, ranger, regarder, peiner, continuer ses excursions, ce sont les années soixante dix, le cinéma de l’autre côté de l’océan, un certain cinéma

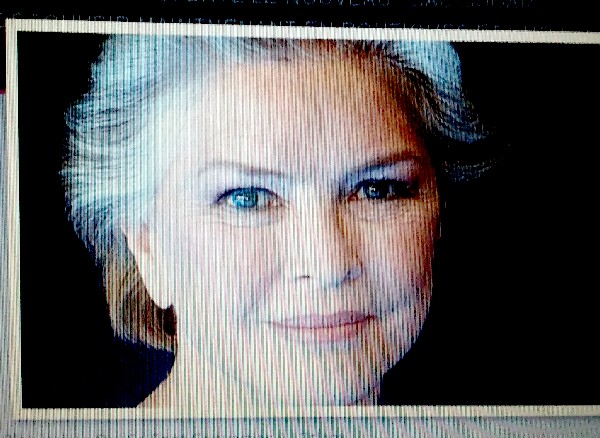

Melissa Mathison, scénariste de ET

certaines d’entre elles nous ont quittés, certaines sont toujours sur le pont,

Mimi Machu, compagne de Jack Nicholson, puis de Hal Ashby

Mimi Machu, compagne de Jack Nicholson, puis de Hal Ashby

elles sourient un peu, elles sont surprises par la photo, ou non, elles sont , très souvent, les hôtes de quelque pince-fesses parties (surboums, surpattes) comme on disait -ce monde n’est pas le leur, ce monde ne leur appartient pas)

Pauline Kael, critique

d’elle je me souviens, parce que j’ai entamé mes études de cinéma à la fin des années soixante dix, on parlait encore de cette femme faiseuse de rois du cinéma, on parlait de ces histoires-là en écoutant (un peu) Michel Ciment donner son cours d’anglais, ou Claude Beylie nous parler de Jean Renoir et de Jules Berry, le cinéma, ses tenants, ses afficionados, courir au Balzac, chercher à voir ce film de Glauber Rocha, tandis que de l’autre côté de l’Atlantique

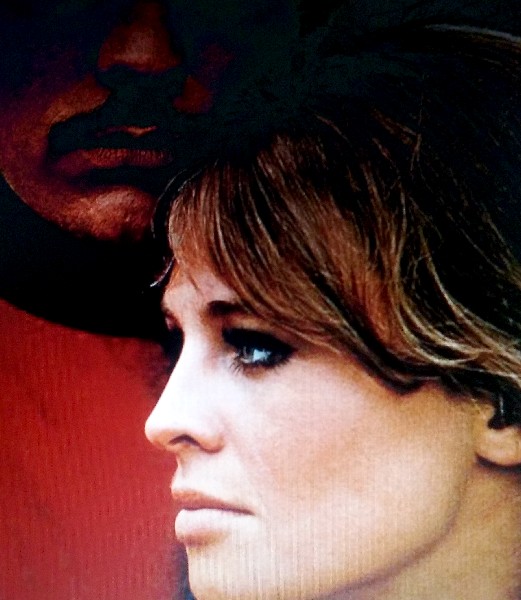

Sue Mengers, agent artistique (peut-être de Christopher Walken, ici derrière elle? je ne sais)

on ne pose pas, c’est un habitus robes du soir et smoking noeud pap chaussures en miroir chaussettes de soie (je brode, je brode) et ici cette dernière de l’épisode

Susanna Moore, assistante de Warren Beatty, épouse de Richard Sylbert

Susanna Moore, assistante de Warren Beatty, épouse de Richard Sylbert

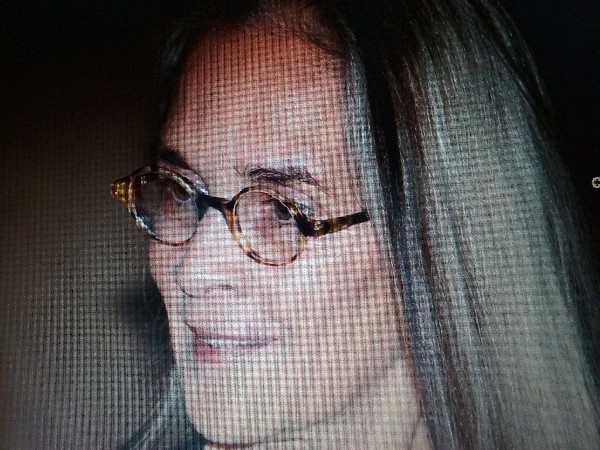

non, jte dis, inconnue au bataillon (elle, ce doit être elle de nos jours, qui écrivait peut-être le scénario de ce Shampoo (Hal Ashby, 1975)), des image,s des illustrations, qu’est-ce que ce monde ? Que sont-elles donc devenues ?

Bon réveillon, bonnes fêtes, à l’année prochaine (et merci à François Bon pour le soutient)