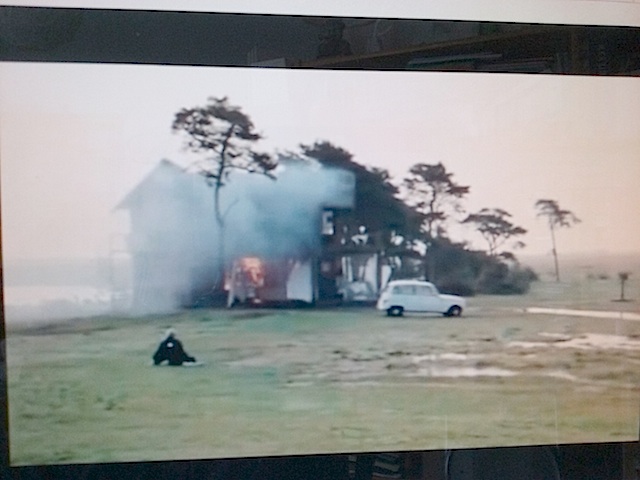

On peut toujours y poser des objets cachés, ici ou là, mais un garage en restant un, on va y mettre une auto. Tant pis si elle n’est plus utilisable.

Il s’agit d’un modèle étazunien : le type qui a donné son nom à la firme disait « vous pouvez choisir n’importe quelle couleur pour votre voiture, du moment qu’elle soit noire », un type avec qui on peut discuter, comme on voit. Dans le même temps, les types dans cette histoire ne valent pas un clou, mais enfin restent les femmes, les deux héroïnes, de vraies héroïnes de cinéma comme on les aime.

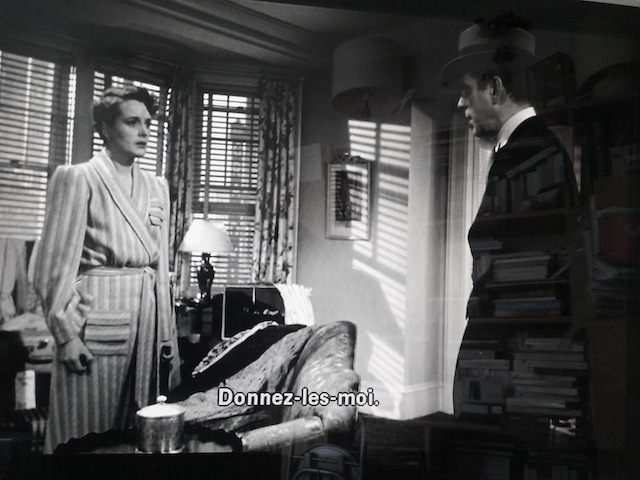

Il y a Louise (interprétée par Susan Sarandon, magique comme toujours il me semble), qui est serveuse, connait son travail, fait des économies, ne sait pas exactement pourquoi peut-être.

Et il y a Thelma (rôle tenue magistralement, vraiment, par Geena Davis), probablement femme au foyer, épouse d’un idiot qui aime le football (étazunien, certes, mais enfin…).

On a encore le droit de rigoler.

Deux jours de vacances, « allez viens » dit Louise et Thelma vient, en effet. Le film décrit les horreurs endurées par des femmes seules, ce n’est pas compliqué elles ne font que se battre, rendre les coups qu’on (les hommes, en particulier) leur inflige, c’est en Arkansas, puis au Texas peut-être que ça se passe, ce sont peut-être seulement des blancs qui agissent ainsi, mais elles ne font que se défendre. Et rire. Et vivre. Foncer jusqu’au Mexique (je me suis souvenu de ce « Point Limite Zéro » (« Vanishing point », Richard Zarafian, 1971) de ma jeunesse, basique et probablement plus superficiel). Passer par le grand canyon du Colorado. Des citations de « Duel » (Stephen Spielberg, téléfilm 1971), ai-je cru déceler et aussi de « La mort aux trousses » (« North by northwest », Sir Alfred, 1959) et d’autres sans doute.

Des coups du sort, dirait-on, s’abattent sur elles. Un flic (Harvey Keitel, impeccable) veut tenter de les aider : impossible. Dans la nuit qui précède le dénouement, elle apparaissent le visage de l’une en surimpression sur celui de l’autre.

L’une puis l’autre au volant de cette T-bird 66 décapotable verte…

Ah Thelma, si joyeuse, drôle ravissante…

et Louise, sérieuse, gaie, enchantée…

Une vraie merveille pour un garage témoin : c’est peut-être trop, c’est peut-être excessif, mais on doit donner le meilleur pour n’en conserver que quelques bribes de souvenirs, les témoins de notre gratitude envers ces femmes auxquelles le cinéma donne une vie et une existence (c’est aussi, pour ça qu’on l’aime)

Merci à MDBC pour le prêt du Dvd.