Ce billet est dédié au jeune Diego Duarte, mort à quinze ans enseveli sciemment par la police sous des tonnes d’ordures du côté de Buenos Aires : entendre ici si l’on veut ce qu’en relate Alicia Dujovne-Ortiz

(il en est aussi de retraite, de fous, ou de santé, ou d’arrêt ou de redressement (ça ne se dit plus), mais de jeux ou de tolérance (non plus, non : FO mr. Claudel) closes ? non, fermées, d’autres, et beaucoup ville/banlieue/campagne/maître/ et cetera mais parfois je préfèrerai vivre au grand air, sous une tente ou je ne sais quelle yourte -c’est la mode, ces temps-ci, les yourtes- mais non, je continue sur mon erre, mercredi c’est cinéma, c’est vrai, mais moi je fatigue-parfois j’ai des réminiscences de ces temps-là, – heureux ? ni plus ni moins j’en ai peur- où le mercredi, vers dix et demie, il fallait prendre le métro à Reuilly Did (tiens mon pote tape les 60 aujourd’hui….) pour foncer à Franklin D. Roosevelt, ou Georges Vé je ne sais plus exactement, mais l’immeuble était sur les Champs-Elysées- « Jean Mineur Publicité Balzac zéro zéro zéro un » avec l’abruti de petit mineur et son piolet (je pense à Lénine, moi, et à Ramon Mercader) monter au troisième, choisir son film et sa salle, récupérer ses exos et sa feuille rose tout en rapportant la précédente, dire au revoir et merci)

C’est un classique, ou du moins cela s’appelle-t-il ainsi : le cinéma art jeune s’enorgueillit de posséder très vite des classiques (va pour cette catégorie), le film commence par deux ou trois plans situés à Marseille, Michel Poicard (Jean-Paul Belmondo, dans cinq ans, après avoir tourné « l’Homme de Rio » (Philippe de Broca, 1964) il sera le « Pierrot le fou » du même), petit voyou voleur de voitures a sans doute un contrat pour en voler une américaine ou quelque chose, la ramener à Paris, en tirer quelques billets, et courir chercher d’autres emplois. Il s’acquitte du pan marseillais de son contrat, envoie paître son amante de la nuit précédente (ce n’est pas, dit, mais on s’en doute), court la route numéro 7 et nationale, ne prend pas des autostoppeuses « ah non, dit-il élégamment, elles sont trop moches » puis se fait courser par la police (il va trop vite), refroidit un motard, court, et arrive : premier plan de Paris

ce café du coin du quai (du Marché Neuf dans l’alignement de celui des Orfèvres) où je rencontrais parfois mon oncle, le Poicard en question court chez une de ses maîtresses nouvellement script-girl , lui vole l’argent qu’elle ne veut pas lui prêter tandis qu’elle met sa robe (une sorte de dignité masculine) court encore, cherche à rejoindre celle qu’il aime (Patricia alias Jean Seberg), la trouve (les quatre cent trois garées là, noires, ou bleu nuit)

lui n’a qu’une chose en tête : coucher avec elle (c’est parce qu’il l’aime tu comprends) , tandis qu’elle, elle ne sait pas trop si elle l’aime ou si elle doit poursuivre ses études, il la laisse travailler, regarde un cinéma

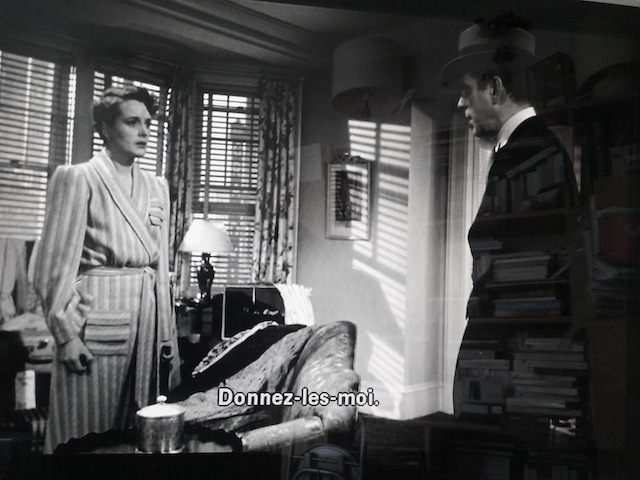

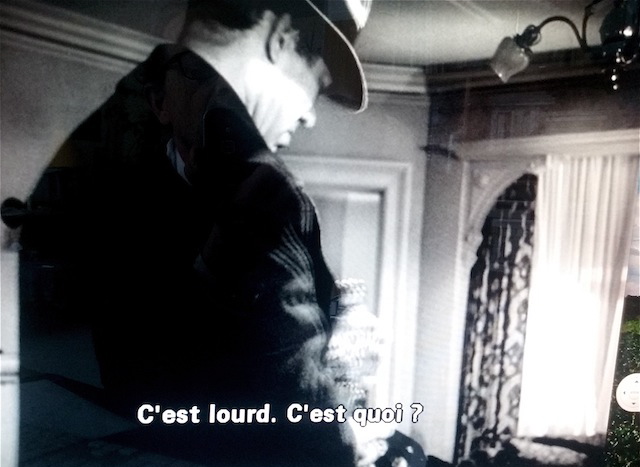

reproduit le gimmick (passe l’ongle de ton pouce sur le bord de tes lèvres) de son héros peut-être favori (Humphrey, ah plus dure sera la chute certes)

le héros est plutôt sympathique mais un vrai salopard, appelant ses amis « fils », on en rirait si c’était burlesque (c’est année 60, des dates un peu partout-29 août 1959- des références aussi, comme aime en saupoudrer Jean-Luc Godard, afin de faire savoir qu’il est cultivé) mais on apprend qu’un oeuf plat jambon se négocie à 180 à l’époque et au bar (zeugme) (des anciens francs…) (pour moi, c’est magnifique : les quatre cents trois, les journaux, Paris comme si on y était) ou que le journal est édité huit fois par jour… Malheureusement, Patricia, elle, ne sait pas exactement s’il faut aimer ce voyou, ou ce journaliste (la Tour Eiffel en fond c’est d’un chic; non ? Tout à l’heure on aura droit à un survol… mais pas à un générique, tu comprends ça ferait trop ancienne vague probablement)

ce journaliste qui l’envoie faire un papier sur cet écrivain probablement fort célèbre

(mais moi jm’en tamponne de Jean-Pierre Melville alias Barbulesco ou quoi que ce soit d’autre, ce qui m’intéresse, c’est le Super Constellation, derrière lui, tu comprends) qui répond du tac au tac aux journalistes ses divagations machistes séparant/couplant amour et érotisme, la jeune femme (Jean Seberg bien sûr adorable dans le rôle de cette Patricia Francheschini-la liste des noms des rôles (soit la distribution) vaut son pesant de sémiologie, mais je passe) : tout de même dans ce film, on peut voir les yeux de Jean-Pierre Melville (une rareté pour nous autres, pauvres cochons de payants, de spectateurs)

et aussi un caméo du réalisateur (rien que d’entendre le ton avec lequel il réclame son journal, on a envie de le baffer) qui fait dire (je crois) à son héros que les plus belles femmes on les voit à Lausanne ou à Genève comme s’il parlait d’objets quelconques voitures montres paires de pompes ou pipes en bois/terre/fer

(je ne te parle même pas de sa pipe, là, mais je passe) enfin toujours est-il qu’on en finit, la police retrouve la trace du fuyard meurtrier par l’entremise de cette silhouette godardienne (dedicated to l’Employée notre agent sur rive gauche mais ici en chambre d’amis…) et de Patricia qui veut se séparer de cet homme qu’elle sait en avoir tué un autre, et le film se termine par cette image où l’héroïne dit : « dégueulasse, mais qu’est-ce que c’est dégueulasse ? »

adoptant le gimmick de son amant qu’elle vient de livrer à la police, tout en l’ayant averti de son geste. C’est vrai, qu’est-ce que c’est, « dégueulasse » sinon de faire endosser à cette jeune femme la trahison ?

Et puis, qu’est-ce que c’est « dégueulasse, » aujourd’hui, me disais-je, regardant ce film de cinquante cinq ans d’âge, aujourd’hui, qu’est-ce que c’est aujourd’hui, où voilà un an mourait d’une grenade offensive lancée dans son dos un type (Remi Fraisse, ni oubli, ni pardon) de vingt et un ans, du côté de barrage de Sivens ? Ou, en voilà dix, ces deux enfants, Zied, Bouna, Clichy-sous-Bois ?

Qu’est-ce que c’est « dégueulasse » aujourd’hui où en Hongrie, en Pologne, on élit cette peste brune ?

Et non loin d’ici à Béziers ou ailleurs où on monte contre les uns les autres sous prétexte qu’ils fuient la guerre, la misère, la haine ? Qu’est-ce que c’est « dégueulasse » aujourd’hui, me disais-je