(je n’aime pas n’avoir pas le temps de faire ce dont j’ai envie, c’est le cas, je n’ai plus de lieu, je n’ai plus de machines, je n’ai plus de livres : je devrais laisser tomber un peu le cinéma -impossible – la lecture -encore moins : je lis une sorte de biographie de Nina Simone par Gilles Leroy, lequel n’accorde point le pluriel d’amour avec le féminin, ce qui me le rend antipathique – marcher dans les rues, oui, mais travailler, surtout, voilà l’ennemi) (de la musique, de la musique, oui)

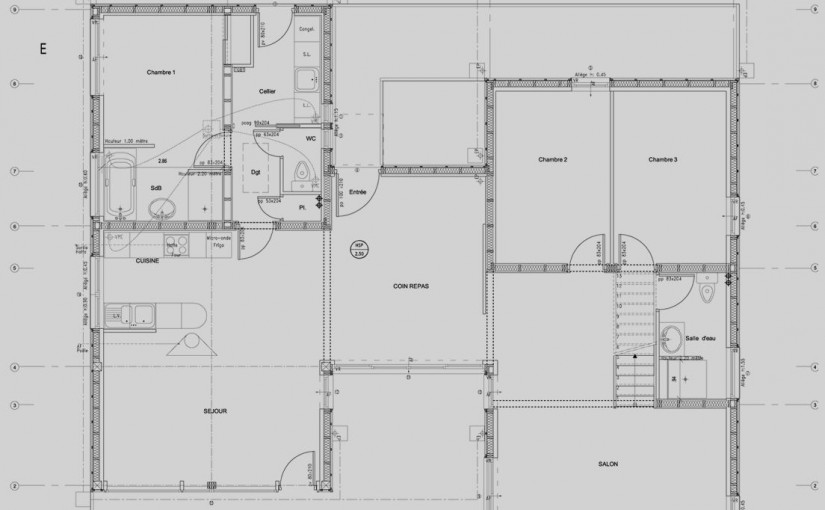

(j’ai des questions sur cette maison, du genre il faut bien l’habiter, mais avec qui ? ou encore : il faut que tout le monde vive, mais est-ce que c’est bien sûr ?)

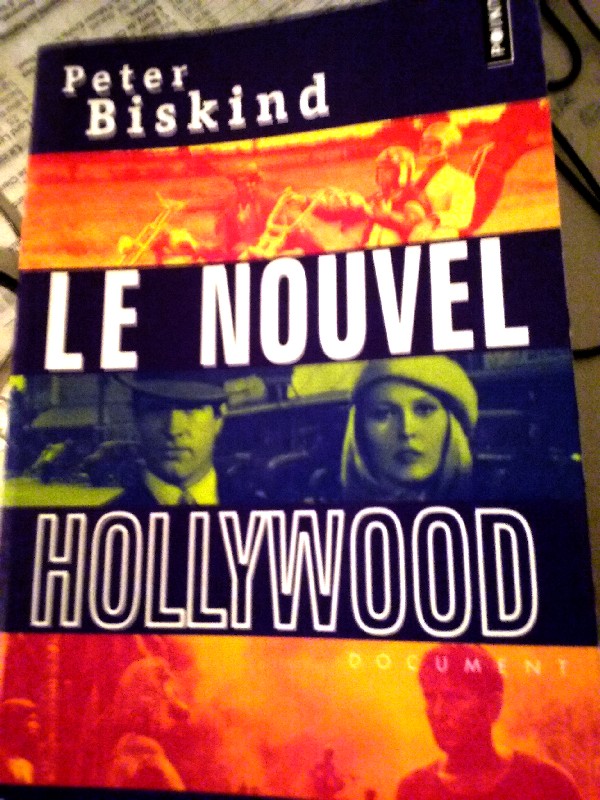

Il y a un film de Wim Wenders qui traite de Pina Bausch qui attend sa chronique, mais je n’ai pas le temps : le manuscrit de mon frère est là -j’en suis à la page 200, il m’en reste un peu plus, il est, en italique (s’il garde ça), empli de ces souvenirs communs, que je revois en lisant

(je dois travailler tu comprends, les vacances de février, je dois assurer – hier, le plombier me disait qu’il avait le même âge que moi, j’ai eu comme chaud au coeur de voir qu’il faut travailler quand même, l’âge, les fantômes, les décisions, les obligations) (on a taillé le noisetier du jardin en tous cas)

J’ai bien préparé une sorte de générique pour tous ces êtres/personnages/actrices-acteurs/humains qui hantent ces lieux, mais je n’ai pas le temps de le renseigner : je fais le récapitulatif de ce qui me reste à faire et la maison(s)témoin pour en faire un billet (on fait ce qu’on veut/peut, on essaye de survivre, on lève la tête et hors de l’eau et on respire : depuis que le monde l’est pour moi, j’ai des difficultés à y respirer, depuis ce voyage qui part d’Afrique et finit à Orly, et puis avancer en âge, ressentir la présence de Burt Lancaster en Guépard dans sa baignoire

: c’est que je préférerais que vive cette maison, mais comment faire ? Tant à faire, tant à écrire, les mouvements des gens à enregistrer, monter, élucider peut-être, les non-réponses de toutes parts (pas vraiment mais c’est une sorte de stimmung -j’ai adoré entendre quelqu’un dire ça à la radio hier soir, comme si de rien n’était – employer des mots -habitus- que seule comprend -stéréotype- une catégorie de la population, c’est un snobisme qui me donne envie de cogner) (d’ailleurs j’ai été voir »Les premiers les derniers » (Bouli Lanners, 2015 dont on avait assez aimé « Les géants » il y a quelques années) où A. Dupontel (première apparition sur mon écran personnel) flanque une bonne correction à un abruti (sous le lien, il y a lui et il y a le metteur en scène deuxième rôle), il y a aussi une assez longue apparition de Max von Sydow (l’exorciste du film de Friedkin-1973) un vrai acteur comme on les aime) (il tape quand même quatre vingt six) (ça ramène à ces histoires de travail qu’on exerce et qu’il nous faut bien exercer)

Le problème à résoudre, c’est que cette maison-ci n’est pas une résidence, et que, pour cette dernière, il me faut produire et concrétiser ce qui ne veut pas venir (les gens ne répondent pas : le mari de la bibliothécaire, le bibliothécaire de la catho, d’autres encore : cette façon qui oblige, dans ce monde, à arracher aux autres ce qu’on voudrait parce que, simplement, on y est attaché et que notre besoin a sur nous cet empire, cette obligation de se battre pour quelque chose qui, après tout, n’a pas tant d’implication que ça, pas plus, ça a quelque chose du gâchis, le temps presse et je n’ai aucune envie d’attendre encore qu’on veuille bien se donner la peine -ce n’en est pas une- de répondre).

Je fatigue, en effet.

Un billet sans humeur, le mois de février entamé, rien du côté du relogement, le livre de Virginia Woolf (que j’adore) (et le livre, et elle) « Une chambre à soi » de plus en plus d’actualité, j’écris la nuit, dans le salon, la maison dort, je vais me coucher, parfois je suis tellement fatigué, je regarde le vent souffler, au loin en arrivant dans cette petite ville normande s’étalait, sur le flanc d’un coteau, le cimetière, ce n’est pas que le cinéma n’apporte pas son content de plaisirs, non plus que la littérature ou les autres choses (la musique, les chansons, la musique me manque tellement, la vraie, celle jouée au fond du couloir…) qui aident à vivre et à savoir que la vie est belle, non, ce n’est pas ça, c’est juste que, quelquefois, il m’est plus ardu de me lever et de parcourir les rues à présent éloignées de celles que j’aime.

Je vais attendre.

Je vais stationner sur le quai, filmer l’arrivée, et boire un café. Après, le jour se lèvera (Jean Gabin, du haut de son sixième où il vient de flinguer Jules Berry (mon préféré français) en lui criant « tu vas la taire ta gueule ? Tu vas la taire oui ?!!! (« Le jour se lève » Marcel Carné, 1939)

)

et acheter du mimosa, peut-être

Anthéa Sylbert, vice présidente Warner Pictures, créatrices de costumes

Anthéa Sylbert, vice présidente Warner Pictures, créatrices de costumes

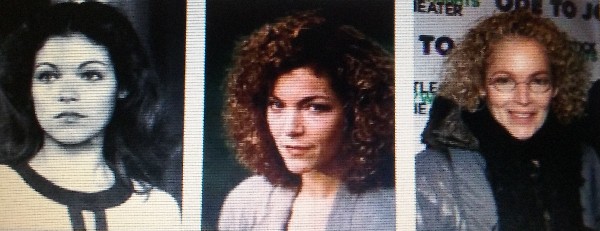

Mimi Machu, compagne de Jack Nicholson, puis de Hal Ashby

Mimi Machu, compagne de Jack Nicholson, puis de Hal Ashby