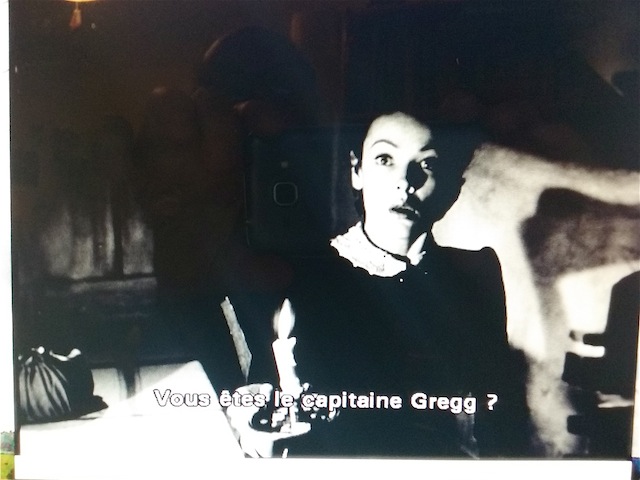

Ce qu’il faut faire, avant tout peut-être, c’est faire tourner de la musique. C’est le tout du générique : tout savoir sur un film dès le générique (ou du moins si le film sera comme on aime), c’est le gimmick. J’aime ça (j’aime Saul Bass, par exemple, j’aime les James Bond seulement pour le pré-générique, et tant d’autres choses, les voitures, le machisme, le dom Pérignon cinquante trois j’en laisse de côté, je vais recevoir des cailloux) : de la même manière, quand je pose des fantômes ici (aujourd’hui c’est mon acteur préféré favori dans un film d’un de mes réalisateurs préférés favoris qui, en plus, sont tous les deux italiens, et j’aime tant l’Italie, tu sais), je me souviens du film (peut-être le seul que j’apprécie, avec « la Nuit américaine » (1973) et « la Chambre verte » (1976) de François Truffaut) « les Quatre cents coups » où le jeune Doisnel vole des photos de je ne sais plus quel film (« Citizen Kane », peut-être bien) dans la vitrine devanture d’un cinéma (ça n’existe plus, ça, une vitrine devanture d’un cinéma).

Tu vois, ce que j’aime dans cette photo, ce sont les visages, le sourire, la tristesse, mais la main de Francesco sur le bras d’elle, et la montre.

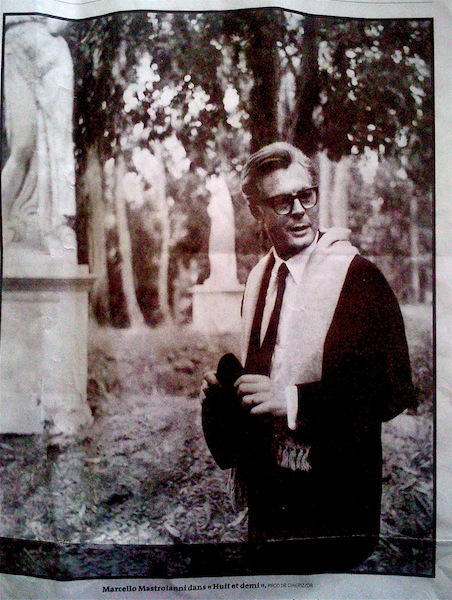

Dans le film d’aujourd’hui, je ne sais pas où le mettre mais probablement dans la chambre, sur la table de nuit, le héros incarné par Gian-Maria Volontè possède une même montre-bracelet, mais au bracelet fait de fils tissés d’or. On ne le voit guère, mais je me souviens (j’ai du voir ce film une demi-douzaine de fois depuis : la dernière fois, c’était en présence du réalisateur, avec sa casquette, sur la scène du cinéma des grands boulevards nommé Max Linder), qu’il la porte lâche sur le poignet (je fais, depuis, la même chose). Cette histoire de pétrole dans la fin des années cinquante, en Italie, faite de bruits et de fureur, de cris et d’accident d’avion

(je suis allé chercher cette image quelque part, en effet, et d’ailleurs, il me semble qu’elle est marquée), cette histoire d’hommes d’affaires qui ici, dans le sud, luttent contre des forces occultes (tu sais l’Italie, la Sicile, le sud, le soleil le plomb, la poussière, la crasse, l’Otan et la standard oil, ajouter une dose de front de libération national, de décolonisations et la mort qui rôde toujours, Francesco avec sa casquette et ses lunettes de soleil, cette Italie-là, qu’on verra aux Etats Unis, avec Sergio Leone et son « Il était une fois en Amérique » ses semblables liens avec Hollywood, on regarde Franck Sinatra qui danse avec Dino, toute la panoplie de ces années-là…)

J’ai posé Robert Wyatt et fait tourné « Alifib », j’ai cherché deux images volées dans la vitrine retaillées, peu retouchées, les amitiés de la seconde image sont traitresses, sur le sol du sud l’avion s’écrasera, au poignet d’Enrico cette montre, le rythme du monde, mille neuf cent soixante deux (le film date, lui, de soixante douze, palme d’or à Cannes ex-aequo avec « La Classe ouvrière va au paradis » d’Elio Petri (1971), avec le même Gian Maria…).

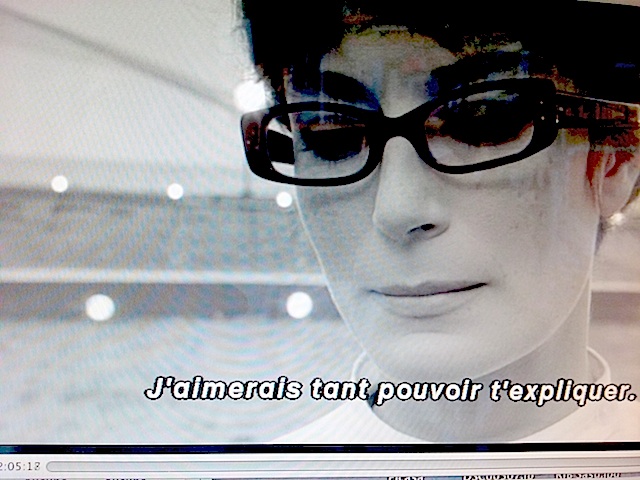

Je sais : ces années-là sont, pour moi, blessantes. Je sais, j’oublie je voudrais bien mais la chaleur de juillet, les départs en vacances et les plages où l’on bronze, oui… toujours là, l’été, toujours là, la chaleur, un peu d’ombre, des lunettes de soleil, un bon livre, mes amies et je pars

contre-jour sur la rotonde de la Villette à Ledoux

contre-jour sur la rotonde de la Villette à Ledoux

J’essaye de tenir le rythme de publication d’un billet la semaine dans cette maison(s) témoin mais là, je m’en vais, je reviendrai dans cet antre probablement vers le milieu du mois d’août.