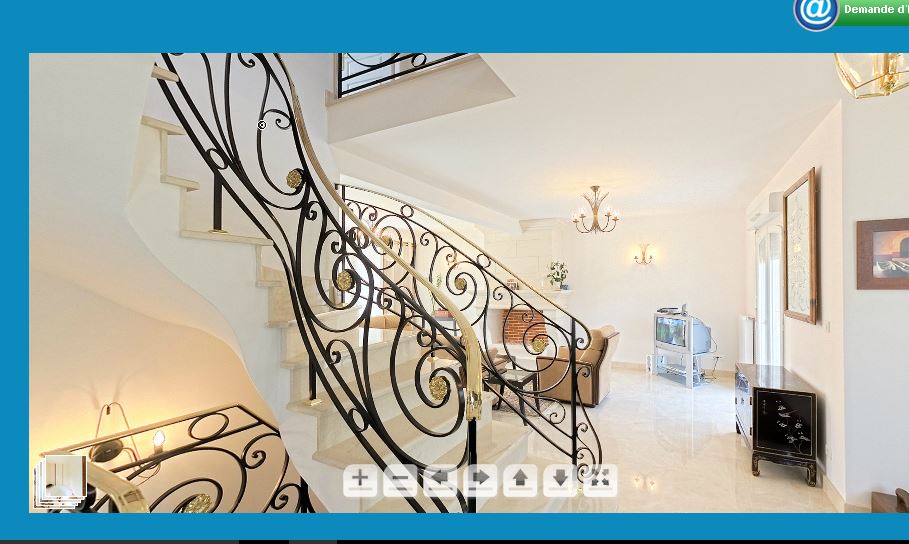

L’entrée : on ne réalise pas tout de suite que c’est l’entrée parce que, faute de place, l’architecte la fait tenir dans un espace qui se situe entre l’escalier, le couloir qui ouvre sur la cuisine, et le salon. C’est pourtant indiqué Entrée sur le plan, donc elle existe (puisque tout ce qui est écrit est réel).

Il faut, en revanche, prendre le temps du resserrement sur soi-même, un peu l’impression d’entrer dans un placard alors qu’on pense accéder au jardin. Mais c’est la vie.

La vie est faite d’aménagements de ce type, où on doit faire machine arrière mentalement, se résigner à ce qu’il est possible de traverser, et tant pis si c’est de la taille d’un mouchoir, tant pis si c’est de la taille d’un désert. L’espace est un drôle de concept qui ne s’adapte pas automatiquement à soi, c’est l’inverse.

Et en se mesurant à lui (l’espace), en tentant de s’y adapter, il est possible qu’on perde un peu de joliesse, un peu de fierté, qu’on perde un peu de commune mesure, de jugement, qu’on perde un peu la respectabilité de l’humain libre (je dis « humain libre » et pas « homme libre », car la moitié de l’humanité n’est pas un homme. Il faudrait certains jours être Navajo et comme les Navajos connaître quatre genres : homme, femme, homme féminin, femme masculine. Et je ne sais rien d’autres tribus qui peut-être en savaient encore plus sur nous même mais dont on a coupé tous les arbres et brûlé toutes les peaux). On perd un peu de ses moyens en s’adaptant aux Entrées courant d’air.

N’empêche, l’Entrée inexistante donne une bonne idée générale du reste. Et la respectabilité d’humain libre, comme elle est élastique et résistante, reprend vite le dessus.

Par exemple l’escalier (on ne voit que lui) est une structure noire et dorée à rampe d’ivoire et inclusion de blasons solaires. Cela réveille la majesté en nous. Nous titille la perruque poudrée du Louis le quatorzième ou de la Pompadour. Avec un escalier comme celui-là, c’est sûr, nous ne vivons pas dehors.

Dehors c’est la boue, la poussière, les manants. Le petit peuple sans genre qui s’active dans l’ombre et la sueur. Nous n’avons peut-être pas d’Entrée, ni la sagesse des Navaros, mais nous avons un escalier cannibale. Un escalier ventru, clinquant, outrageusement agressif (c’est une agressivité de type 2, celle qui ne se voit pas et ne laisse pas d’ecchymoses).

En tant que visiteur virtuel de cette possession virtuelle nous sommes du bon côté du mur, celui sans bandages ni fractures où l’ego se pavane tout neuf. À croire que c’est un ego de métal, lui aussi noir et doré à rampe d’ivoire et serti de symboles de pouvoir. Les luminaires sont dorés également, preuve qu’on assiste ici à une volonté de construire un monde assorti et cohérent.

C’est la cohérence qui nous manque le plus disait l’autre (il n’aurait pas dit ça s’il avait été décorateur d’intérieur. S’il avait dû décider de l’assemblage de couleurs et de textures entre elles pour qu’elles facilitent la glisse. Qu’on puisse passer d’une Entrée infinitésimale à une propriété où de grands chiens poilus et roux courent derrière des purs-sangs, en une seconde).

Mimi Machu, compagne de Jack Nicholson, puis de Hal Ashby

Mimi Machu, compagne de Jack Nicholson, puis de Hal Ashby