(On s’en fout complètement mais enfin autant le dire : les diverses manifestations qui ont eu et vont avoir lieu ne manquent pas de nous interpeller – gilets jaunes, marches pour le climat, étudiants et lycéens, puis chauffeurs livreurs puis cheminots et pour finir – on l’espère vraiment – grève générale et dignité retrouvée des travailleurs et des autres – retraités ou chômeurs, sans abri et réfugiés… Certes utopie, mais sans elle, rien ne sera jamais possible non plus. Il faut qu’on se saisisse de ces moments – et donc, le cinéma dans ces conditions (me) semble assez inopportun. N’importe, je continue quand même cette rubrique pour faire vivre cette maison)

Deux femmes âgées vivent ensemble depuis bien longtemps (on dit 30 ans dans le synopsis) (le synopsis c’est l’histoire du film racontée par écrit) (ça ne se voit pas à l’écran, donc) mais les choses n’allant plus comme elles allaient, elles sont obligées de vendre la plupart des choses de prix que recèlent leur maison – vaisselles, piano désaccordé, mobilier de la salle à manger… Les choses ne vont pas car l’une d’entre elle est endettée (pourquoi ? mystère) : ici donc Chiquita

(interprétée par Margarita Irùn), et le juge l’envoie en prison… Ainsi, le couple est-il séparé (ici, Chela au lit, elle semble assez fragile, psychiquement disons)

(interprétée par Ana Brun) (les rôles sont tenus par des femmes toutes majestueuses et donc, certainement et sans aucun doute, particulièrement bien dirigées) (il s’agit d’un premier long métrage; le réalisateur n’a dans sa filmographie que 4 courts métrages – dont l’un au moins primé – il s’agit d’un beau cinéma, tout en gros plan, peut-être mais beau). Chiquita va en prison et Chela se retrouve seule – dans la maison, on vend les restes qui datent de la superbe

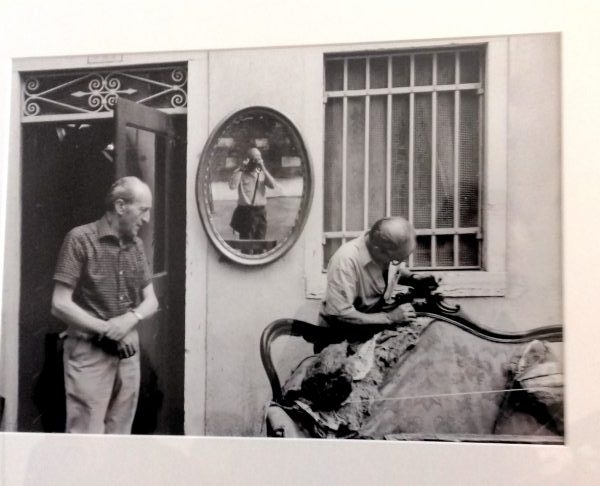

ici des dames admiratives qui se renseignent « c’est à vendre ? » au fond la bonne, Pati main aux hanches – seule peut-être mais vivante

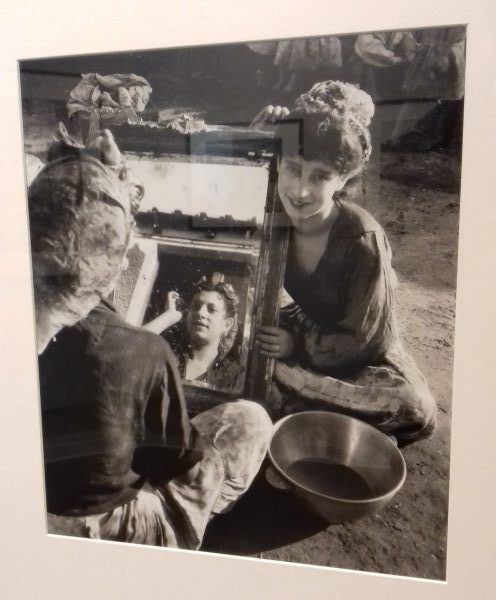

et pour vivre, elle se sert de la voiture qu’elle a hérité de son père (elles voulaient la vendre, mais non, on ne la vendra pas : ici Chela qui enlève l’annonce de vente

et pour vivre, elle se sert de la voiture qu’elle a hérité de son père (elles voulaient la vendre, mais non, on ne la vendra pas : ici Chela qui enlève l’annonce de vente

) et elle transportera comme en taxi des femmes qui jouent aux cartes, elle les transporte, les attend, les ramène. Elle jouit ainsi d’une liberté et d’une vie nouvelle, laquelle est sans doute un peu magnifiée par la rencontre avec Angy (Ana Ivanova) avec qui elle noue une relation douce

amicale

d’amour tout autant

sans doute platonique, mais d’amour quand même. Entre les visites à la prison

et ses courses en taxi, Chela retrouve sa propre raison, sa propre réalité, sa vie elle-même et tout change et devient possible

Et Chiquita sortira de prison, et la vie continuera…

Le tout se passe à Asuncion (Paraguay), dans des circonstances plutôt normales – le monde auquel appartiennent les actrices, peut-être éloigné de la vie réelle, est donné comme aperçu, à travers quelques commérages, quelques faits diffus et légers, l’important est la vie retrouvée de Chela.

Très joli film.

Les Héritières, un film de Marcelo Martinessi.

Il s’agit d’une coproduction (les conditions sociales de production des films de cinéma sont toujours éclairantes bien qu’elles reflètent une histoire nationale, sinon nationaliste : il n’est pas complètement nécessaire d’attribuer à une nation la pérennité de l’argent qu’elle donne pour une réalisation, mais tout de même – ici Paraguay, Allemagne, Uruguay, Norvège, France, Brésil) (l’ordre lui-même – l’ordre, bien sûr – est déjà une divulgation : est-il imposé par le montant des subsides ou des ressources ? ici, il est repris du site allociné (sans lien, j’agonis – mais je lis quand même tu remarqueras) mais en regardant lisant le dossier de presse, la multitude des producteurs se referme un peu : en France, sans doute une aide à la distribution, j’imagine – parfois il faudrait que je me renseigne plus avant sur les arrières-cuisines de ces productions, mais la plupart du temps, mes essais demeurent infructueux alors je cesse – internet favorise cependant les choses : ainsi en allant sur le site de la production La babosa cine on apprend que le film est la résultante de six pays coproducteurs); il y a eu une espèce de statistique sur le cinéma mondial il me semble bien qui infère que 80°/° (je trouve pas la touche « pour cent » punaize) des dialogues sont le fait d’hommes : ici, il se trouve peut-être 5°/° de dialogue émis par des hommes – c’est un signe sans doute. Probablement.

non, ça n’a rien à voir avec ces éclats de rire d’autres concurrents laissés en arrière (mais pourtant, quelle joie…!) restons calmes, pondérés et présentables

non, ça n’a rien à voir avec ces éclats de rire d’autres concurrents laissés en arrière (mais pourtant, quelle joie…!) restons calmes, pondérés et présentables