Tous les plans n’y seront pas, mais n’importe : voilà qu’on revient à une espèce de table de montage (celle où (à laquelle) on passait des heures entières sans les voir passer – comme si on écrivait, et on écrivait d’ailleurs – dans le sous-sol de l’institut d’art et archéo pour disséquer, détailler, répertorier, agencer les plans d’un film ou d’un autre – le monde a bougé, Claude Beylie est décédé, il se peut que la table ait été ôtée de cet endroit, je ne sais ce qu’il est advenu de la cinémathèque universitaire) (je me renseigne, t’inquiète) (je fais quoi, là ? je ne sais, ça n’importe pas vraiment). Dans le cadre des ateliers d’écriture proposés par François Bon, ici l’hiver 2017-18, on a une espèce de cap à tenir (durant ces mêmes ateliers – mais d’une autre année – les précis d’atelier se tiennent dans une rubrique, on peut lire pendant le week end si on veut les contributions, on peut lire les autres sur le tiers livre) : on a déjà donné, sur ce film-là mais toujours pareil, RAF ou OSEF c’est comme on veut : l’important est le travail. Tous les plans n’y sont pas, mais j’en ai pris onze – probablement en hommage à Pierre Michon, vu que j’ai fait semblant de l’être une fois, puis deux. OSEF et RAF encore : voici venir le moment du travail; il se verra tenir ici illustré (sans doute parce que cette maison(s)témoin a déjà quelques images de ce héros (Peter Lorre alias Hans Beckert, en 1931 -ces images sont en mots, on ne voit que Lohmann). La séquence d’ouverture, l’une des plus tendues que sache présenter le cinéma, toutes époques confondues (ces trucs-là sont extrêmement subjectifs, et d’ailleurs, étant humain nous n’avons que cette objectivité-là à proposer, comme on sait). On la prend, on l’arrête : elle ne dure que quelques minutes (un peu moins de 7 minutes). On travaille…

La cour (plongée) d’un l’immeuble, des enfants (une dizaine) jouent : ils sont en rond, ce ne sont pas que des filles, certains sont déjà sortis de la ronde, l’une d’entre elles, au milieu, fait la plan en chantant une comptine :

attendez juste un instant le vilain homme en noir va revenir

avec son petit hachoir

il fera un hachis de toi !

celle ainsi désignée sort du jeu (« tu sors » lui la chanteuse) , et l’enfant recommence, et chante tandis qu’au premier étage (pano vers le haut) une femme (elle est enceinte) range le linge sec dans un panier qu’elle prend d’un fil à linge tendu sur un balcon – une femme de ménage, qui fait son travail; elle entend les enfants chanter et leur crie :

Les enfants arrêtent, elle s’éloigne, on les entend qui recommencent. (Dans un instant, le vilain homme en noir va revenir…). Elle s’en va

tout le temps cette maudite chanson

Elle se trouve dans l’escalier qu’elle monte difficilement,

elle porte sa charge, lourde, des deux bras, elle s’approche d’une porte, sonne avec son coude, deux fois, attend en soufflant (la caméra est dans le trou de l’escalier). La porte s’ouvre (travelling avant) , une femme apparaît, elle semble un peu âgée, elle prend la panière des mains de sa collègue (sans doute est-elle repasseuse, l’autre est lingère ? des gens, des femmes de peu – elle s’essuie le front) qu’est-ce qu’il y a ? lui demande la femme qui a pris le panier.

En vérité c’est en montage parallèle : pendant que sa mère (on l’identifiera tout de suite après) oeuvre

prépare le repas

(le sourire… ) (il est midi au coucou, puis midi vingt, etc.) met la table le tout avec amour et une espèce de bonheur figé, la petite fille sort de l’école, abandonne ses amies, traverse se fait klaxonner, un flic l’aide à traverser, elle joue au ballon

(le sourire… ) (il est midi au coucou, puis midi vingt, etc.) met la table le tout avec amour et une espèce de bonheur figé, la petite fille sort de l’école, abandonne ses amies, traverse se fait klaxonner, un flic l’aide à traverser, elle joue au ballon

(derrière elle,

(derrière elle,

non, devant – des gens passent, lisent le journal, elle fait rebondir son ballon comme une basketteuse, cartable au dos)

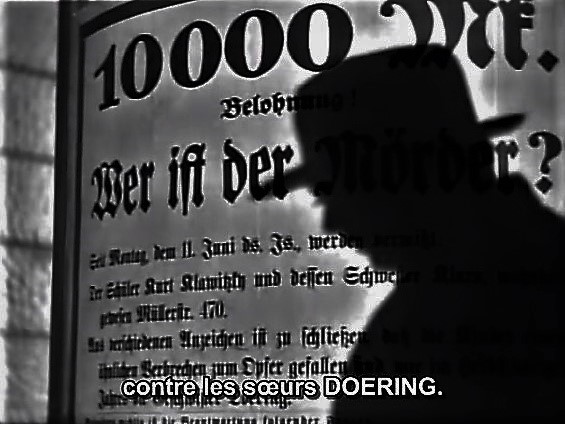

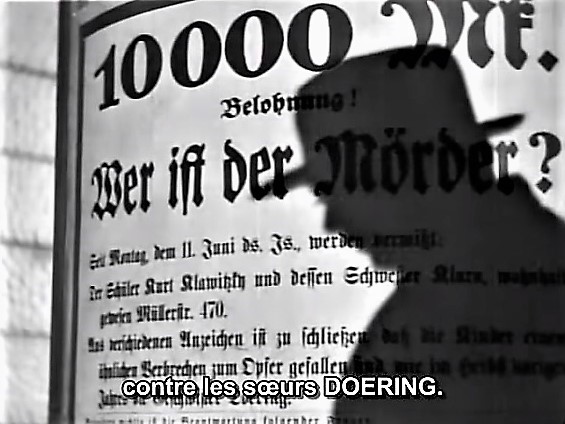

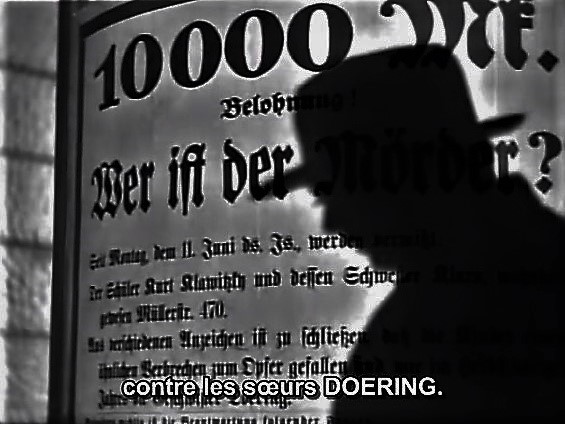

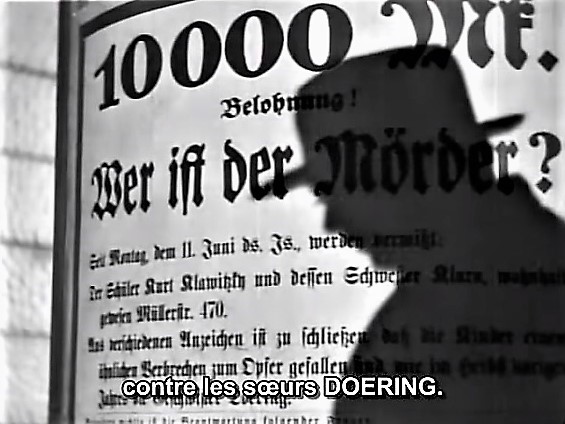

puis avance vers une espèce de colonne Morris sur laquelle est collée une affiche – une voix off énonce ce qui est écrit, en caractères gothiques – et précisément c’est ici que commence le film qui m’échoit.

Précisément il n’y a pas de voix off, seulement la traduction en sous-titres en français, le bruit du ballon… Le ballon contre la colonne; le texte en caractère gothique (c’est le carton des films muets) – on lit

« 10 000 marks de RECOMPENSE.

QUI EST LE MEURTRIER ?

Depuis le 11 juin le petit KARL KLAVINSKI et sa soeur CLARA ont disparu. On pense bien sûr que les enfants ont été victimes d’un crime semblable à celui commis l’automne dernier contre les soeurs DOERING »

là, par la droite

l’ombre cache les écritures, c’est un homme en chapeau manteau assez corpulent, ses lèvres remuent quand il dit : « tu as un bien joli ballon… » il se penche vers elle (hors champ), son ombre couvre toute l’affiche, » et comment t’appelles-tu donc ? » et (off) la petite fille de répondre « Elsie Beckmann« .

Cut : la mère dans sa cuisine en train de couper une pomme de terre dans la soupe chaude et fumante, puis elle regarde dans la direction coucou – plan de coupe : le coucou marque midi vingt – (sur elle à nouveau, préoccupée) elle entend des bruits dans l’escalier : « ah la voilà » pense-t-elle, elle s’essuie les mains, va vers la porte, non, elle ouvre – cut : deux enfants montent les marches vers l’étage supérieur – (off : la mère) « Elsie n’est pas rentrée avec vous ? » – les enfants se penchant à la rampe de l’escalier : « Non » dit l’une. « Pas avec nous. » dit l’autre. Cut de nouveau sur elle qui regarde vers le haut, les enfants s’en vont, elle regarde dans la cage, scrute à droite et à gauche, rien, elle rentre chez elle, ferme la porte. Cut : (plan large, l’homme de dos fouille dans sa poche, cherche des pièces, Elsie à sa gauche, de trois quarts, le marchand de ballons de face) le marchand de ballon est aveugle (il a des blindismes et porte sans doute une pancarte attachée autour du coup qui indique « aveugle »), il prend un ballon, le tend à Elsie, l’homme est de dos mais on l’entend qui siffle son petit air, « Comme il est beau ! » dit Elsie prenant le ballon, l’homme siffle, l’aveugle entend, puis sent avec ses doigts les pièces que lui a donné l’homme, il doit y avoir le compte, Elsie avec une petite révérence » Oh merci« , l’aveugle met les pièces dans sa poche, la petite et l’homme sortent par la droite.

Cut : (plan large, l’homme de dos fouille dans sa poche, cherche des pièces, Elsie à sa gauche, de trois quarts, le marchand de ballons de face) le marchand de ballon est aveugle (il a des blindismes et porte sans doute une pancarte attachée autour du coup qui indique « aveugle »), il prend un ballon, le tend à Elsie, l’homme est de dos mais on l’entend qui siffle son petit air, « Comme il est beau ! » dit Elsie prenant le ballon, l’homme siffle, l’aveugle entend, puis sent avec ses doigts les pièces que lui a donné l’homme, il doit y avoir le compte, Elsie avec une petite révérence » Oh merci« , l’aveugle met les pièces dans sa poche, la petite et l’homme sortent par la droite.

Cut – dans la cuisine, la mère pose la soupière dans un bain-marie afin de la garder au chaud, la sonnette, elle se précipite presque « enfin » elle ouvre, un type (« ah mon Dieu non ce n’est pas elle…« ) petites lunettes rondes d’intellectuel, chapeau manteau grosse serviette bourrée de périodiques, lui dit d’une voix fatiguée : » bonjour madame Beckmann, un nouveau chapitre passionnant, palpitant, sensationnel… » elle va chercher un peu d’argent « ah oui, un moment monsieur Gerke… » il sort l’exemplaire qu’il va aller vendre au dessus, elle revient « dites moi, monsieur Gerke… – oui ? fait-il – avez-vous vu mon Elsie ? lui – non, ce n’est pas elle qui montait les escaliers ? elle lui tend de l’argent, dit – Non, elle n’est pas encore rentrée… il prend l’argent, un peu pressé » Ne vous en faites pas elle va arriver, au revoir madame Beckmann… » il s’en va « au revoir monsieur Gerke » – il s’en va, elle va fermer la porte, se ravise, va vers la cage d’escalier.

Cut – plongée sur la cage d’escalier, vide, vide. Off, la mère qui appelle « Elsie..! » rien.

Cut -elle rentre, le périodique palpitant dans la main, elle ferme la porte, entend un crieur dans la rue, va vers la fenêtre, déplace une bouteille, ouvre la fenêtre, crie « Elsie…! » puis à nouveau, presque terrorisée « Elsie…! »

Cut – le plan de la cage d’escalier vide, vide. Off, la mère qui appelle presque en criant « Elsie..! »

Cut – le grenier où sèchent des linges, personne, off la mère qui crie et appelle « Elsie…! » une autre fois plus fort « Elsie… »

Cut – sur la table, les couverts entourent l’assiette vide, la serviette dans son rond, sur le côté, la chaise, en haut du cadre, vide.

Cut – une pelouse mal entretenue, le ballon d’Elsie qui y roule, rouel encore un peu puis s’arrête.

Cut – des fils électriques, s’y coince le ballon acheté à l’aveugle et offert tout à l’heure par l’homme, puis le vent l’emporte

Fondu au noir. Noir de quinze secondes.

Ce film a déjà ici été l’objet d’un billet (la petite tablette devant la fenêtre sur laquelle Hans Beckert écrit je ne sais plus quoi au crayon rouge – le truc est important, mais voilà bien trente ans que je n’ai pas regardé ce film en entier), ici c’est pour mettre à l’étrier le pied de l’atelier d’écriture, pourquoi ici je n’en sais rien, mais c’est là. En tout cas, il m’importe de déceler ici dans ce « M » une espèce d’intitulé (la scène où le tueur d’enfant dit qu’il est pris par quelque chose qu’il ne peut pas contrôler est, à mon sens, une sorte d’illustration de ma propre condition – il n’est sans doute pas indifférent que je sois né un onze juin). En tout cas et état de cause, ce prénom fait écho à celui du petit homme dans ce magnifique « Freaks » (« La monstrueuse parade », Todd Browning, 1932), presque contemporain (dans une espèce de mémoire rétroactive et ré-interprétative – on a fait la même chose avec « La Chinoise » (1967) de Jean Luc Godard, en 1968 – on peut dire que ces deux films parlaient sans vraiment le savoir complètement du nazisme). Pour moi, donc, des emblèmes de mes années d’école (j’ai rédigé le découpage plan à plan de « Freaks » pour le magazine l’avant scène cinéma, à l’époque où, étudiant en cinéma de Paris trois j’avais des stages à réaliser – j’avais refusé de faire le nègre (où ce que je considérais ainsi) du directeur de recherche, j’avais cherché ailleurs, trouvé la place d’assistant à la cinémathèque universitaire, travaillé là à monter du quatrième sous-sol jusqu’au rez-de-chaussée les boites de films dans un caddy taxé à la société nationale de chemin de fer, il me semble, mené avec d’autres des actions commando pour chercher des films perdus,oubliés, laissés aux ordures (dans l’ancienne usine Kodak de Vincennes, notamment) afin d’enrichir le fonds de la cinémathèque universitaire et d’autres choses encore). Epoque que j’aime encore, insouciance probable, cheveux peut-être longs, rires et joies, vaches maigres, débuts dans la vie. Le cinéma, que d’histoire(s)…! – et cette dernière sans doute avec ce charmant (il est vraiment charmant) Peter Lorre (soit dans « le Faucon Maltais », John Huston, 1941) soit dans « Casablanca » (Michael Curtiz, 1942), qui montre dans ce dernier film, un Claude Rains jeter à la poubelle une bouteille d’eau de Vichy.

vivante, drôle, acerbe, parfois cruelle, Zé se retrouve peut-être bien seul, est-ce la vie, une espèce d’écho de quelque chose qui est en train de se passer (les difficultés du Portugal d’aujourd’hui, comme celles de la Grèce – j’euphémise, il la faut bien – que faire contre le système qui nous broie, nous isole, nous monte les uns contre les autres ?), comme on aime le pays, son âme et qu’on ne voudrait pas que ça disparaisse…

vivante, drôle, acerbe, parfois cruelle, Zé se retrouve peut-être bien seul, est-ce la vie, une espèce d’écho de quelque chose qui est en train de se passer (les difficultés du Portugal d’aujourd’hui, comme celles de la Grèce – j’euphémise, il la faut bien – que faire contre le système qui nous broie, nous isole, nous monte les uns contre les autres ?), comme on aime le pays, son âme et qu’on ne voudrait pas que ça disparaisse…

Et donc à l’image l’intruse qui fait le titre du film (Valentina Vannino souriante et heureuse, semble-t-il).

Et donc à l’image l’intruse qui fait le titre du film (Valentina Vannino souriante et heureuse, semble-t-il).

Sans doute aussi, cette blessure ne se guérirait que par la compréhension, la mise à l’écart des meurtres du mari. Sans doute, s’il se pouvait, passerait-on l’éponge…

Sans doute aussi, cette blessure ne se guérirait que par la compréhension, la mise à l’écart des meurtres du mari. Sans doute, s’il se pouvait, passerait-on l’éponge…

là Sabina (magnifique Anna Patierno)

là Sabina (magnifique Anna Patierno) ici une autre éducatrice probablement (je ne retrouve pas non plus son nom)

ici une autre éducatrice probablement (je ne retrouve pas non plus son nom)

la pluie en novembre, la neige et l’hiver, on essayerait d’y survivre comme tous les ans oubliant les erreurs et les impasses, ne pensant qu’à l’avenir, qu’à nos proches et nos amis, puis aux autres et aux autres encore. Que ces mots et ces images trouvent quelque pardon en vos lectures, Venise fait partie (ainsi que les lions – on aurait pu intituler ces trois là du #313 – ce sera peut-être fait d’ici là –

la pluie en novembre, la neige et l’hiver, on essayerait d’y survivre comme tous les ans oubliant les erreurs et les impasses, ne pensant qu’à l’avenir, qu’à nos proches et nos amis, puis aux autres et aux autres encore. Que ces mots et ces images trouvent quelque pardon en vos lectures, Venise fait partie (ainsi que les lions – on aurait pu intituler ces trois là du #313 – ce sera peut-être fait d’ici là –

parce que le point est sur cette petite fille qui a froid ou peur, ou quelque chose

parce que le point est sur cette petite fille qui a froid ou peur, ou quelque chose regard caméra presque, on peut le croire, elle ne bouge ni ne sourit… De longues images de l’eau, qui bouillonne ou qui envahit l’écran, comme quelque chose qu’il faudrait qu’on se dise, entre nous, sans un mot.

regard caméra presque, on peut le croire, elle ne bouge ni ne sourit… De longues images de l’eau, qui bouillonne ou qui envahit l’écran, comme quelque chose qu’il faudrait qu’on se dise, entre nous, sans un mot.

le clinquant n’est pas douteux, mais n’importe), les couleurs, la joie de vivre et de côtoyer des amis, des garçons

le clinquant n’est pas douteux, mais n’importe), les couleurs, la joie de vivre et de côtoyer des amis, des garçons comme des filles

comme des filles