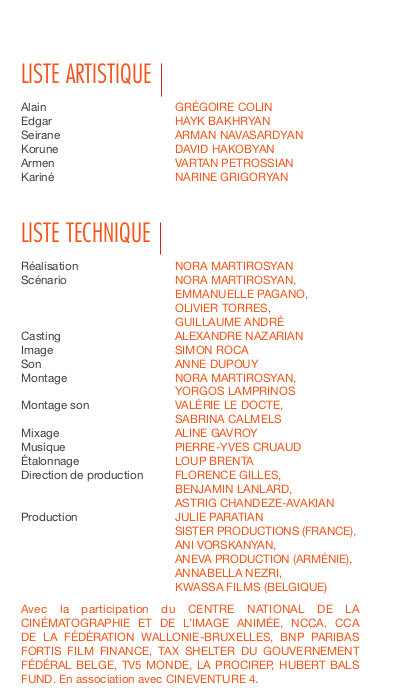

parfois me submerge cette idée que le cinéma, qu’est-ce que je peux bien y faire ? Je me suis fourvoyé et trompé d’amour à porter sur un art – je ferais mieux d’aller chanter quelque part sous-terre pour gagner quelque peu d’argent – je suis urbain -et pouvoir vivre (c’est vrai, c’est bon que tu sois là, je remercie ma chance oui) ou pire encore, l’écriture – les deux mêlés, tu vois ça… tant pis, hier je marchai sur le boulevard ou l’avenue me disant « c’est toujours possible de ne pas y aller » et j’avançai vers le ciné – ceux (et surtout celles) que j’aime me manquent tant – et souvent – mais non, je suis seul (heureusement, rarement) et j’entre

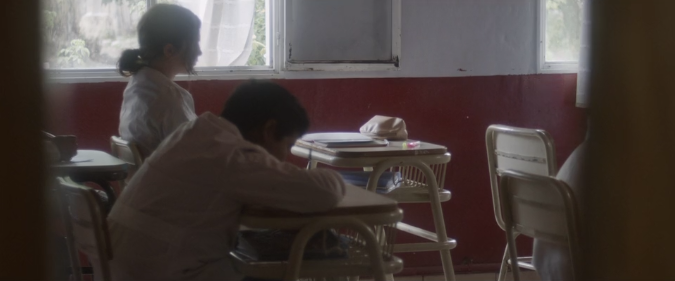

l’histoire d’une jeune fille, quel âge a-t-elle ? peut-être treize ans, la voici qui poursuit

un tatou – elle ne l’attrapera pas – pas tout de suite –

Mora, tel est son prénom (interprétée par Lara Tortosa, pugnace) –

elle a un frère Himeko (Cirilo Wesley, loyal)

ils s’entendent bien – ce sont de belles personnes – et des parents, ils vivent par là

(évidemment ça pourrait être n’importe où) – c’est dans le sud de l’Argentine, un genre de contrefort des Andes – ils ne mangent pas d’animaux morts (

on lui offre des truite, un berger qu’elle aide, et voilà…

on les enterre – l’histoire n’est pas amusante ou drôle ou cocasse quelque chose de la comédie, non – Mora va à l’école

rien de drôle

pugilat, détresse, honneur aussi au drapeau – univers plutôt macho disons (ainsi que la réalisatrice l’affirme) Mora n’aime pas, ce qu’elle aime, ce sont les animaux et la liberté voilà – jeune fille attachante et peu diserte – beaucoup de charme, de gentillesse même : elle a un ami, un indien qui vit par là

Nazareno (Santos Curapil, adorable), qui parle à son cheval – la langue mapuche –

qui le soigne et le nourrit et l’aime – un homme âgé, sa femme est « partie »dit-il et peut-être est-ce vrai (elle chante dans ses rêves car Nazareno rêve) – et il écoute

il écoute le bruit du vent dans les arbres

car ils ont des choses à nous dire – Mora écoute, elle aussi –

(je ne suis pas certain qu’il existe quelque chose de plus beau que le bruit du vent dans les feuilles et les branches des arbres – ce silence aussi – je ne suis pas sûr) – et puis son cheval, comme sa femme, s’en va, Mora suivie d’Himeko le cherchera

– et puis et puis il y a une scène où les deux enfants s’échappent (elle surtout agonit l’école, son frère la suit) : elle apprend par la radio la fuite du cheval

quelque chose de magnifique (de la même manière, par des annonces émises par la Radio Nacional, la réalisatrice a trouvé de nombreux acteurs et actrices du film) Nazareno ira à la recherche du cheval

après avoir brûlé la plupart de ses meubles – tu sais, quelque chose du genre des Tziganes, qui laissent dans la caravane les affaires du mort, tout ainsi qu’il(ou elle) l’aura laissé, puis qui, un jour,brûlent le tout… – quelque chose de connexe

après il y a les paysages (magnifiques, mais vides) – magnifiques aussi la course du cheval blanc dans un panoramique formidable – la poussière des cendres des volcan qui empêchent les cultures – des baptêmes dans la rivière et des personnages prosélytes (européens, très sûrement)

une espèce de panoplie, et des sentiments magnifiques – et Mora qui grandit…

Zahorì un film (premier long métrage crois-je savoir, et assez splendide) de Mari Alessandrini (ici le dossier de presse, avec un entretien avec elle)

je n’avais pas vingt ans – le volet à peine entrouvert au premier sur l’image précédente est celui de ma chambre (ex-cuisine, ex-chambre verte – vaguement le sentiment d’avoir déjà déployé cette géographie ici) – haie furieusement bien taillée avoue quand même

je n’avais pas vingt ans – le volet à peine entrouvert au premier sur l’image précédente est celui de ma chambre (ex-cuisine, ex-chambre verte – vaguement le sentiment d’avoir déjà déployé cette géographie ici) – haie furieusement bien taillée avoue quand même