(fait beau hein, la nuit) (debout)

Toi qui entre ici laisse à la porte tout espoir de revanche, toute velléité de colère, toute rancoeur et toute amertume, je reviens sur ces six derniers mois de résidence et comme de juste et notamment, sur la réception de ce qui a tenu lieu de clôture.

Pourquoi ici, je me le demande bien : sans doute parce que j’aime le terrain, et qu’ici est le mien (entre autres, évidemment) (par exemple j’aime quand le vendredi arrive et que je vais chercher quelque part quelque chose et quelqu’un) (quelque part c’est ici, aussi) (c’est un exemple parmi cent) (mais j’aime ce terrain qui n’est pas que le mien) (je fais remarquer à l’assistance publique et lectrice que cette dernière parenthèse abrite un alexandrin de la plus belle eau).

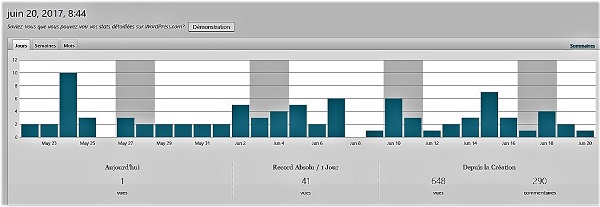

Il y a surtout sans doute qu’avant d’être maison ici est un témoin. Numérique et virtuel, d’abord. Peut-être.

Ici commençons par une photo déjà publiée (je dis ça pour DH) prise (on prend les photos tu sais bien, on n’attend pas qu’on nous les donne) juste avant le début de la clôture (le début de la clôture est-il un oxymore ?) (et aussi la clôture, pour le thème des frontières, ça vous a quelque chose de tombant sous le signe). Il est dix huit heures, c’est le 2 (ou le trente trois) avril (ou mars).

Et puis ça a été, merci. L’avant veille j’avais pris sur moi de prévenir quelques un-e-s de mes ami-e-s par short message service : c’était « comme vous le savez peut-être le collectif termine sa résidence de six mois au fin fond du 77-une joyeuse clôture est organisée ce samedi 2 avril à 18h- c’est à la bibliothèque de Vernou train gare de Lyon 16.19 ou 17.19 -un peu juste…-changer à Melun un peu galère mais simple aussi-dites moi si vous voulez venir je viens vous chercher à la gare vers 18… bises » : pour des ami-e-s lesquel-le-s ne sont pas (tou-te-s) venu-e-s. J’ai reçu entre autres et en retour ce court message de service : « Merci pour le rappel. Par contre si vous venez en train dans notre « fin fond de Seine et Marne » pas besoin de changer à Melun, le train qui part de Gare de Lyon va à Moret sur Loing sans changement. Je serai à Paris la journée et rentrerai exprès pour venir voir le résultat de votre résidence à Vernou » c’est signé, c’est intitulé.

Sait-on que durant peut-être quinze ans, trois dimanches et fêtes sur quatre (treize-vingt, une demie-heure de pause, oui merci) j’ai officié aux renseignements téléphoniques de cette société ferroviaire et nationale ? (c’était au Pont Cardinet, il faut bien gagner sa vie d’étudiant puis d’enquêteur écrivant n’est-ce pas : tout le monde ne vit pas dans les beaux quartiers). Et donc bien sûr Vernou-la Celle-sur-Seine n’est pas en ligne directe de Paris : j’aurais du me méfier, je n’y pensai pas alors mais le « merci du rappel » avait quelque chose, un sens, quelque chose, je pensais à des ami-e-s, je me suis fourvoyé, tant pis pour moi. Une affaire de classe, pourtant, ce sont des choses que je connais bien, je les sens, souvent, et d’ailleurs, c’est exactement ce qui est arrivé.

Mais ça a été, merci, très bien, je n’ai pas bafouillé (certes mon pull neuf a déteint, un beau bleu sur une chemise blanche, je n’avais pas lu sur l’étiquette, écrit en tout petit comme dans les contrats d’assurance ou autres, le « laver avant premier usage » : tant pis pour moi). Les diverses interventions, très bien, le pot, le retour en auto sous la pluie, les chansons et la joie de vivre, les rires et le week-end, pas de ciné mais tant pis on avance, on travaille on fait ce qu’on doit (on a été voir l’exposition « Frontières » du musée de l’histoire de l’immigration, parfaite et recommandable : elle continue jusqu’au 29 mai…) .

Lundi (quatre quatre seize) vers treize (13) heures, après le billet ultime, je me souviens, j’avais écrit ce message : « Vous êtes partie trop vite- comme un peu tout le gratin mais enfin…- ça vous a plu ou bien ? Vous me direz… (pour venir à Vernou en train, faut le vouloir… et changer à Melun… :)) Cordialement. PCH ».

Un message un peu convenu, je reconnais, qui tente un peu d’humour sur la société et ses changements…

Je reçus, vers 21h, ce message en réponse ou retour : « Je suis partie en effet très rapidement car assez excédée par les regards « méprisants et quelque peu hautains que vous avez portés sur le sud de la Seine et Marne. Arrivée depuis 18 ans ici, après 36 ans en plein Paris bobo, rue de Babylone, j’ai été, contrairement à votre équipe, séduites par les belles énergies d’ici. L’humain, totalement inexistant dans votre présentation, m’a au contraire, permis de belles aventures artistiques. Assoce Renc’Art où pendant huit ans nous ouvrions les ateliers d’artistes avec comme « devanture » le musée Provencher sur le pont de Moret, lieu prêté pour l’expo collective, mon ami musicien a monté un groupe de rock celtique Transpher qui maintenant tourne de façon quasi professionnelle. Et je m’arrête là car la liste est longue. Dans votre montage, je n’ai vu que solitude, désespoir, lieux abandonnés et sordides, un no man’s land qui pour moi n’est que le reflet de vos regards bien déprimants. Certes, je suis peut-être encore un peu en colère, donc si vous revenez de votre lointain Paris par ici, je me ferais une joie de papoter avec vous en buvant un kawa au soleil… ps : faites un saut sur le site veneuxlessablons.fr/passerelle pour y voir notre 19 septembre 2015 après les discours… »

C’est signé. Le lendemain matin, un autre message, court et service, m’est parvenu à 7h20 : « Autres pensées d’une amie photographe que je vous transfère : « nous sommes une région avec beaucoup d’artistes hétéroclites tous autant que NS sommes qui aimons partager leurs passions avec les gens pour susciter des émotions sincères et nous aussi NS prenons le train pour monter « à la CAPITALE » et chaque fois que nous rentrons chez nous, on savoure la chance d’habiter ici car nous savons apprécier ce qui NS entoure ». Bonne journée. »

Celui-là n’est pas signé.

Probablement le train. Bizarre, vraiment, les majuscules ; c’est des nues que je suis tombé : « humain inexistant » c’est faux – car, comme on sait, c’est de sa porte que chacun peut contempler le soleil – et inutilement blessant – j’ai pensé à ce réalisateur – je ne l’aime pas à cause de cette scène de « Nous ne vieillirons pas ensemble » (Maurice Pialat, 1972) particulièrement abjecte à l’égard des femmes – qui levait le poing, après avoir reçu sa palme, en 1987 – mais ça m’a fait marrer, parce que c’est vrai que j’ai recours au robot très fréquemment (j’adore ça

j’y peux rien, j’aime ça

c’est comme une sorte de passion) :

c’est une affaire qui m’intéresse, et qu’on veuille bien me pardonner, non, vraiment, je ne suis pas un artiste

en tous cas pas comme certaine l’entend

la dernière photo de l’Hermès, d’été et du robot (zeugme) : encore merci à tou-te-s de votre accueil, monsieur Mariage et Luc pour cette dernière photo, mais aussi à toutes les personnes des bibliothèques -magnifiques, adorables- les élèves de Gregh (à ceux de la SEGPA : ne désespérez jamais !) et les gens de l’ERPD, sans compter toutes les autres magnifiques rencontres (spéciale dédicace : je pense à ceux qui sont en Islande) faites dans le cadre de cette résidence.

billet rédigé le 37 mars 2016.