Vacances

(l’image est du « fond d’écran » du rédacteur)

(ici, tout n’est que vacances : personne, le vide absolu, et la pelouse qui jaunit)

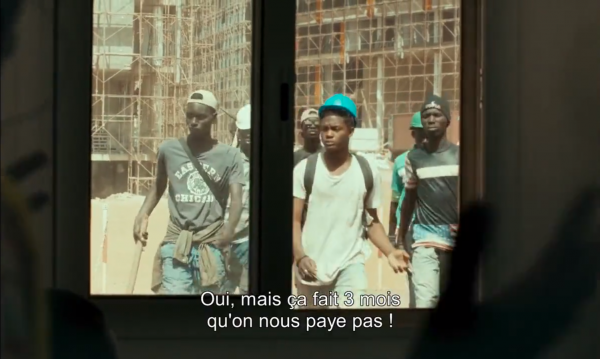

agent ou pas, après ces déboires de santé, la vie a repris une espèce de cours inversé – on croyait avoir compris, on avait été bernés certes mais on croyait qu’il se passerait quelque chose de particulier, une prise de conscience de l’existence réelle du mur contre lequel nous précipitait le système économique et social basé sur le rendement, la compétition et le profit – ah le profit (profitez bien de vos vacances surtout et revenez-nous reposés) (pour mieux travailler et faire ce qu’on vous dira, mais surtout, surtout, pour la fermer) (on s’occupe de tout, retraite, chômage, sécurité sociale et mutuelle : on s’occupe de tout, pour vous – et bien : rien à en dire, laissez nous faire) (jte parle même pas de l’école ou de l’hôpital, de la « justice » ou de la police – des armées ? des EPR ?) l’important, c’est la santé (à la votre !) – on avait en effet tout gardé et on repartait dans le même sens, en tentant d’accélérer pour rattraper le retard (soyons juste, on avait changé quand même le fantoche; on en avait mis un autre à la place, avec un bel accent du terroir et du territoire : ça avait rassuré dans les campagnes, sans doute). Il y avait eu une photo une image du grand capitaine imbus d’écologie et de féminisme qui conduisait un « scooter des mers » du côté de son fort, disait le magasine (beau comme de l’antique ou comme un sosie).

Ici, dans cette maison, on a cessé de chauffer, on a coupé l’eau – l’agent l’ouvre s’il fait visiter (ça n’arrive plus), rebranche l’électricité pour faire fonctionner les rideaux de plastique qui masquent les baies – il fait chaud, c’est l’été, c’est la plaie – le creux du quinze août où on aimerait en finir – les vacances, le reste du monde – quelques images sur les tablettes

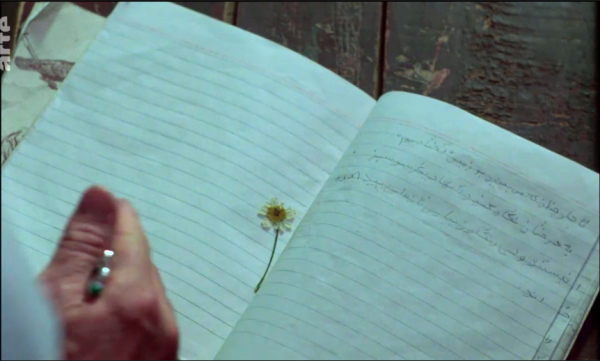

Withney Houston qui chante « je t’aimerai toujours » (son image s’est imposée à moi quand j’ai appris la mort de Bernard Stiegler, qui n’était ni noir, ni femme, ni chanteur – je me suis souvenu des émissions qu’il avait animées) – ce sera dans la maison un obituaire, une actualité, un hommage – les gens passent la vie elle même passe et nous ne faisons pas suffisamment attention à nos proches – il faudrait leur dire – on reste là avec des interrogations, des sentiments qui fleurissent et se taisent – masqués, gels aux mains, réunions et distances – travail ou c’est la porte – malades, cette peste-là nous envahit – des images qui nous restent

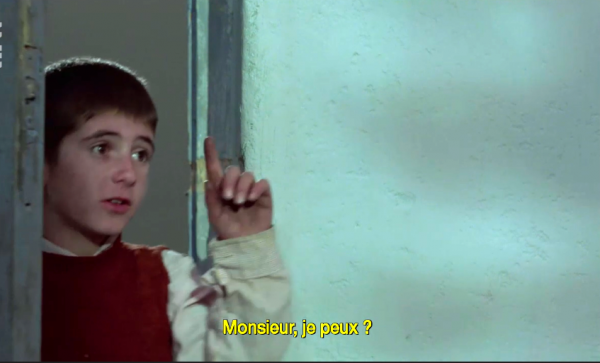

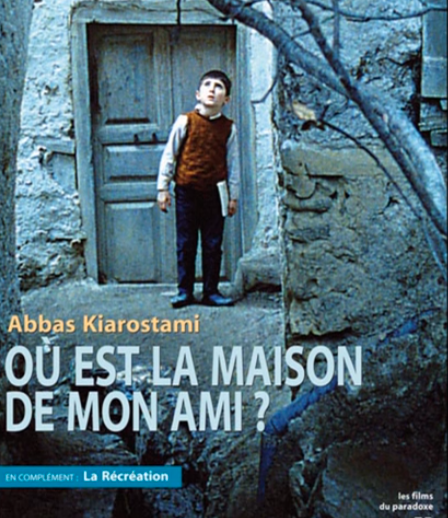

à l’été soixante-et-un on tourne « Cartouche » – on travaille l’été dans le cinéma, beaucoup l’été (la lumière n’est pas onéreuse – on travaille, on travaille) – le sinistre des salles, ces jours-ci oui mais l’atelier alors le cinéma m’est revenu – il n’est jamais parti, mais il m’est revenu comme il était alors (ici la sortie des boites de films dans le caddie de la cinémathèque universitaire

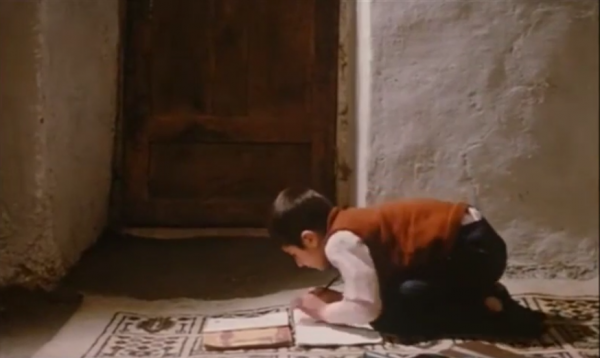

une image pour « vivre ») « vivre » est un texte que je tente de préparer, mais je n’ai pas le temps tu sais, avec cette maison, pendant le week-end, cette autre qu’il faut retaper – et puis les vacances et l’âge, le repos, les lectures – dans ses notes, Margot annonce qu’elle a travaillé à son « Mémoires d’Hadrien » de très nombreuses années, en l’oubliant pendant une bonne vingtaine, le retrouvant à la faveur d’une lettre (c’est vraiment un beau parcours que ces notes) et elle indique que pour se départir de son oisiveté ou de sa dépression, elle se rendait dans un musée, à Pittsburgh je crois, pour admirer ce tableau du Canaletto

il s’agit du Panthéon de Rome lequel a été bâti par l’empereur Hadrien (je n’écris pas, je n’écris guère – je ne tiens pas la distance – ça ne fait rien, mais parfois j’en éprouve du dommage – j’illustre, comme fut illustre l’Empereur) – ces mots devraient être au journal (je me suis aperçu que la tentative d’inventaire de Perec avait lieu durant un week-end, commencée un vendredi d’octobre, elle se termine le dimanche qui suit) je les mets un vendredi creux dans cette maison, ça ira – le cinéma continûment (j’aurais bien mis un autre « e » quelque part à cet adverbe mais non) (tant pis) pour moi, il faudrait faire un tour à Venise sur les Zattere

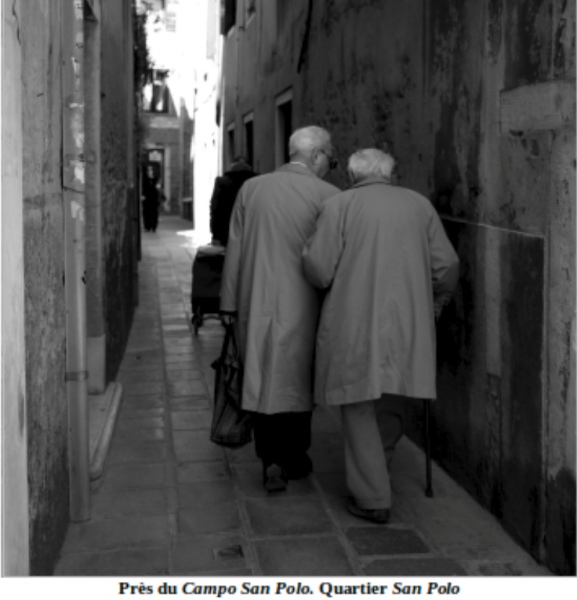

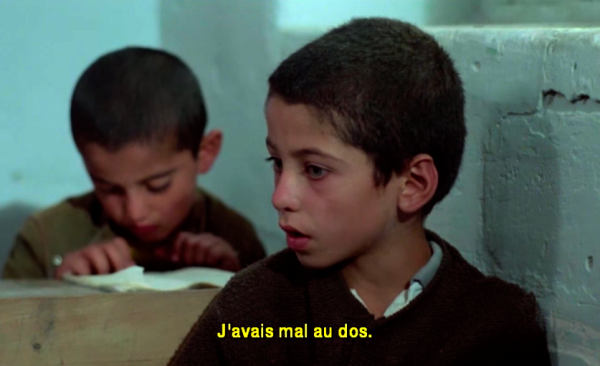

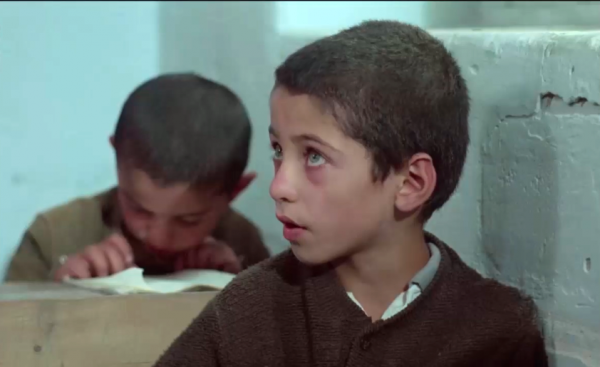

pour m’aider à sortir de cette oisiveté qui n’en est pas une, ce manque d’allant peut-être ou cette fatigue mélancolique – voici les deux frères après leurs courses

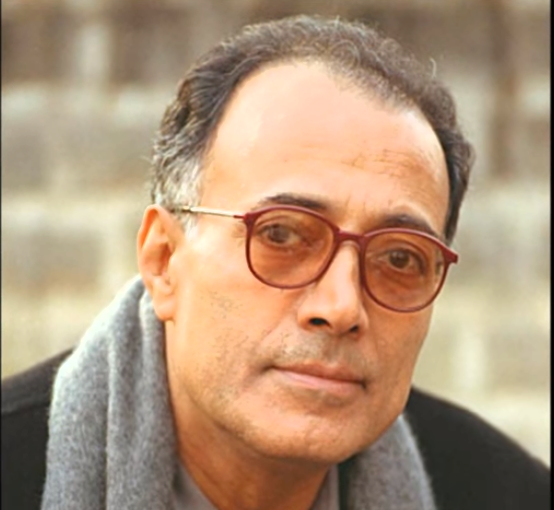

au fond vient les croiser quelqu’une, devant eux, un autre avec son caddie – les lunettes et la canne – une image de l’ami photographe (le texte pour lui, oui) (les commentaires des poèmes express de Lucien, oui, aussi) – mais plus le cinéma – du côté des stars par exemple, cette image que j’aime parce que pas encore empuantie (j’interprète) de costumes et de bijoux de marque

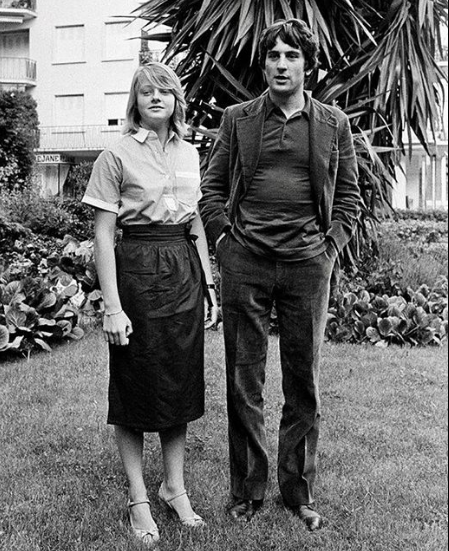

ça se passe à Cannes en soixante quinze (ce ne sont pas gens normaux mais gens quand même) (« Are you talking to me ? ») (Taxi Driver, Martin Scorcese – ici les deux acteurs Jodie Foster et Robert De Niro) (oui, c’est à toi qu’on parle) – le cinéma, un ring

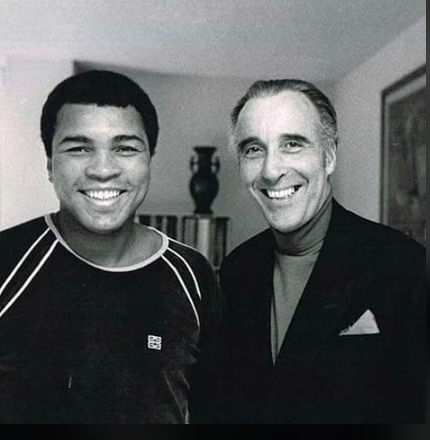

(légère contre-plongée qui permet d’attraper le coin des plafonds, comme dans Citizen Kane, tu te souviens) Mohammed Ali (aka Cassius Clay, le danseur des rings, cette merveille, puis…) plus Christopher Lee (mister Dracula ou Fu Manchu ou autres Sherlock encore en personne) (le triangle de la pochette ou la marque du sweat-shirt ?) (à ne pas confondre avec Vincent Price – ils se ressemblent comme deux frères) (« le Masque de la Mort Rouge » pour Vincent (Roger Corman, 1964) – pour ne rien oublier, dans ce dédale d’images, une d’ici – le ciel plombé, le mois d’août en demi – ça pourrait aller mieux, ça pourrait être pire – avancer ? sans doute;continuer ? certainement; travailler, oui, mais pourquoi faire ? ça va aller – Les deux arbres au soleil

Bonnes vacances