Il en est des lieux comme des gens: ils apparaissent, puis s’en vont sans qu’on y prenne garde. Je déteste ça, dans ce monde : dans ma petite enfance, je me souviens de cette carte postale que j’avais envoyée à mes soeurs de la Bourboule (tu vois comme les choses changent, hein), il s’agissait je la revois d’une girafe qui faisait « loin des yeux mais pas loin du coeur » j’y étais avec TNPPI pour curer mes bronches de cet asthme qui me valut, bien des années après, d’échapper à cette saloperie d’armée (je suis un « grand malade » suivant cette nomenclature, statut établi à l’hôpital de Percy (Clamart) au péril de ma vie (j’ai failli y passer, ce jour-là); je me souviens aussi de la journée de « don du sang » obligatoire où les appelés comme des mouches mais dans de grands « vlouffff » tombaient sur le sol de la tente dressée là pour l’occasion – pour ma part, l’appelé chargé de la mise en place de l’aiguille du prélèvement s’y reprit à trois ou quatre fois, ne trouva pas ma veine à mon bras droit, signa la pelure rose de la réalité de mon don et me libéra : j’avais gagné vingt quatre heures de permission…) (cela se déroulait au siècle dernier, mais il n’y a pas prescription). Mais en revanche, j’aime les souvenirs et ce matin m’est apparue cette image qui faisait suite à celle-ci  capturée à la fin de mois dernier (il se trouve qu’elle est en date du 18 juillet et que le lendemain TNPPI tirait sa révérence – je l’aime toujours). Ce matin, donc cette image-là

capturée à la fin de mois dernier (il se trouve qu’elle est en date du 18 juillet et que le lendemain TNPPI tirait sa révérence – je l’aime toujours). Ce matin, donc cette image-là le cinéma (de plein air, disait-on) déménage : il est arrivé au parc dans les débuts quatre vingt dix, et plusieurs fois, j’en ai enquêté les publics – on était assez mal reçu, mais au début on percevait quand même quelque chose de la joie, ou de la détente. Je ne sais plus les films donnés

le cinéma (de plein air, disait-on) déménage : il est arrivé au parc dans les débuts quatre vingt dix, et plusieurs fois, j’en ai enquêté les publics – on était assez mal reçu, mais au début on percevait quand même quelque chose de la joie, ou de la détente. Je ne sais plus les films donnés mais ça n’a pas beaucoup d’importance – lorsqu’il pleuvait, abandon de terrain; on avait réservé une fois un transat à mon intention, je ne l’ai jamais utilisé, j’avais un travail à exécuter et je le faisais, voilà tout, des spectateurs, des bouteilles de vin, du saucisson et des rillettes, des tartes préparées tout exprès, des sièges de fortune – un siège arrière de deux chevaux, je me souviens – la débrouille normale, la nuit qui tombe comme l’humidité et puis le film se termine et on rentre chez soi… Un peu plus haut sur l’avenue, on a posé les lettres du mot cinéma, ici le é

mais ça n’a pas beaucoup d’importance – lorsqu’il pleuvait, abandon de terrain; on avait réservé une fois un transat à mon intention, je ne l’ai jamais utilisé, j’avais un travail à exécuter et je le faisais, voilà tout, des spectateurs, des bouteilles de vin, du saucisson et des rillettes, des tartes préparées tout exprès, des sièges de fortune – un siège arrière de deux chevaux, je me souviens – la débrouille normale, la nuit qui tombe comme l’humidité et puis le film se termine et on rentre chez soi… Un peu plus haut sur l’avenue, on a posé les lettres du mot cinéma, ici le é en haut à gauche, bord cadre, je me suis souvenu de ce temps… Les enquêtes sur le jazz, celles sur les autres manifestations, j’avais un goût marqué pour le jardin, comme aujourd’hui (je me souviens de cette exposition du jardinier Gilles Clément, je me souviens de choses et d’autres : c’est qu’un mail, hier, m’a remémoré cette époque, l’ambiance de maçon qui y régnait

en haut à gauche, bord cadre, je me suis souvenu de ce temps… Les enquêtes sur le jazz, celles sur les autres manifestations, j’avais un goût marqué pour le jardin, comme aujourd’hui (je me souviens de cette exposition du jardinier Gilles Clément, je me souviens de choses et d’autres : c’est qu’un mail, hier, m’a remémoré cette époque, l’ambiance de maçon qui y régnait mes études de cinéma ne datent pas d’hier, mon travail dans ce milieu non plus, j’aime toujours autant les italiens, les américains, moins les français qu’est-ce qu’on peut y faire ? je me souviens de cet architecte à la retraite -short marcel méduses – qui venait d’Opéra à pieds et qui y retournerait par le même chemin « c’est tout droit » disait-il (l’avenue Jean Jaurès est en droite ligne de la rue Lafayette et de l’Opéra, certes), de nombre de personnes et je me souviens des entretiens filmés pour l’exposition de la fête foraine, autres temps ?

mes études de cinéma ne datent pas d’hier, mon travail dans ce milieu non plus, j’aime toujours autant les italiens, les américains, moins les français qu’est-ce qu’on peut y faire ? je me souviens de cet architecte à la retraite -short marcel méduses – qui venait d’Opéra à pieds et qui y retournerait par le même chemin « c’est tout droit » disait-il (l’avenue Jean Jaurès est en droite ligne de la rue Lafayette et de l’Opéra, certes), de nombre de personnes et je me souviens des entretiens filmés pour l’exposition de la fête foraine, autres temps ? sans doute, il y avait au bas d’un pavillon (Janvier peut-être ?) une bibliothèque, j’avais quelques amis dont cette dame, Françoise, qui publiait ce livre sur Belleville – j’allais y habiter – voit-on un rayon vert sur cette image ? on dit bonjour à Eric Rohmer et à Jullouville… – c’est chez Créaphis toujours, un autre ami qui vivait sur les quais de la Seine, le temps est passé, aujourd’hui il faisait beau, j’ai marché, le long du canal on a disposé une promenade surélevée (elle me fait penser à Gênes), j’y ai marché : le goudron s’en effrite, des folies en marquent le chemin (comme partout) : il y avait une émission, aussi, de radio, que je dois écouter, dimanche « l’esprit des lieux » je crois me souvenir, j’ai écrit alors de longs articles sur ces spectacles (je devrais les publier) , ceux du cirque comme ceux du pavillon blanc (Delouvrier de nos jours) (il portait le nom de son concepteur d’alors, Oscar Tusquets, on avait eu l’intention d’y proposer des cuisines du monde, on y donna une exposition de photographies de Jane Evelyn Atwood, elle prit mon texte – merci encore – je me souviens de la pâleur de mon commanditaire lorsque je le lui remis en guise de « rapport d’étude »…)

sans doute, il y avait au bas d’un pavillon (Janvier peut-être ?) une bibliothèque, j’avais quelques amis dont cette dame, Françoise, qui publiait ce livre sur Belleville – j’allais y habiter – voit-on un rayon vert sur cette image ? on dit bonjour à Eric Rohmer et à Jullouville… – c’est chez Créaphis toujours, un autre ami qui vivait sur les quais de la Seine, le temps est passé, aujourd’hui il faisait beau, j’ai marché, le long du canal on a disposé une promenade surélevée (elle me fait penser à Gênes), j’y ai marché : le goudron s’en effrite, des folies en marquent le chemin (comme partout) : il y avait une émission, aussi, de radio, que je dois écouter, dimanche « l’esprit des lieux » je crois me souvenir, j’ai écrit alors de longs articles sur ces spectacles (je devrais les publier) , ceux du cirque comme ceux du pavillon blanc (Delouvrier de nos jours) (il portait le nom de son concepteur d’alors, Oscar Tusquets, on avait eu l’intention d’y proposer des cuisines du monde, on y donna une exposition de photographies de Jane Evelyn Atwood, elle prit mon texte – merci encore – je me souviens de la pâleur de mon commanditaire lorsque je le lui remis en guise de « rapport d’étude »…) je n’ai pas pris tellement de photographies aujourd’hui, non, j’avais à l’esprit cette institution

je n’ai pas pris tellement de photographies aujourd’hui, non, j’avais à l’esprit cette institution (on voit mal ici gauche cadre en haut de son trépied le « m » de cinéma et sans doute le « a » vers le milieu de l’image) des gens passaient

(on voit mal ici gauche cadre en haut de son trépied le « m » de cinéma et sans doute le « a » vers le milieu de l’image) des gens passaient

vaquaient à contrejour, je me suis souvenu de cette époque et de la fin de mes travaux dans ce lieu

vaquaient à contrejour, je me suis souvenu de cette époque et de la fin de mes travaux dans ce lieu il s’agissait d’enquêter de nuit, un spectacle autour d’une exposition, ou l’inverse, électrique, flippers et musique à rompre les tympans (électronique, deux pistes de danse, des jeunes gens soûls et défoncés, qui n’en a pas vu ou croisé ? jusque cinq heures, approcher les personnes qui sortent je me souviens de ce travail, l’un des plus difficiles) (un autre sur la projection en continu – huit heures du soir/neuf heures du matin – du feuilleton « Berlin Alexander platz », on sortait de là ébahis…), j’ai été remercié (c’est ainsi qu’on dit) pour ce travail, les gens sont encore sans doute en place j’imagine (TNPPI pourtant, je sais bien)

il s’agissait d’enquêter de nuit, un spectacle autour d’une exposition, ou l’inverse, électrique, flippers et musique à rompre les tympans (électronique, deux pistes de danse, des jeunes gens soûls et défoncés, qui n’en a pas vu ou croisé ? jusque cinq heures, approcher les personnes qui sortent je me souviens de ce travail, l’un des plus difficiles) (un autre sur la projection en continu – huit heures du soir/neuf heures du matin – du feuilleton « Berlin Alexander platz », on sortait de là ébahis…), j’ai été remercié (c’est ainsi qu’on dit) pour ce travail, les gens sont encore sans doute en place j’imagine (TNPPI pourtant, je sais bien)

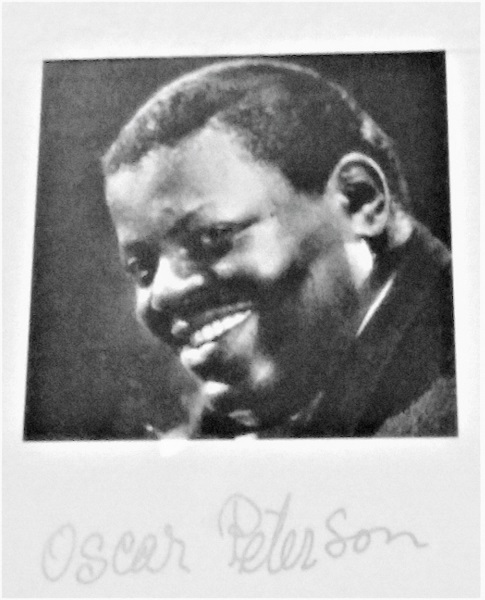

il y avait la cité de la musique et le conservatoire où E. alla jouer du clavecin, je me souviens (si je trouve cette image, je la poste : la voilà

où E. alla jouer du clavecin, je me souviens (si je trouve cette image, je la poste : la voilà

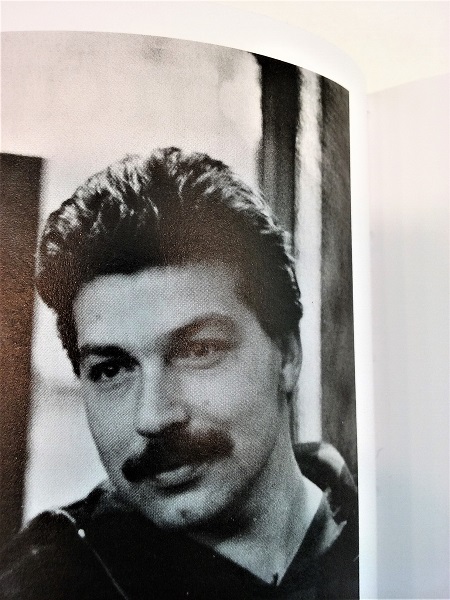

) mais c’est ainsi, les choses changent comme les lieux, les gens aussi, le temps passe, le soleil brille, j’ai regardé un moment ce type-là

) mais c’est ainsi, les choses changent comme les lieux, les gens aussi, le temps passe, le soleil brille, j’ai regardé un moment ce type-là tout celà, c’est du travail tu comprends bien, ce n’est que ça, finalement, je vois les gens écrire, tenter de publier, s’entraîner, parler vivre, je me dis qu’il est assez inutile de se plaindre, à quoi ça pourrait bien servir – je me souviens qu’à l’occasion de cette fracture, j’avais écrit « détester être maltraité » mais est-ce que ça a de l’importance ? aujourd’hui, vingt ans après ?

tout celà, c’est du travail tu comprends bien, ce n’est que ça, finalement, je vois les gens écrire, tenter de publier, s’entraîner, parler vivre, je me dis qu’il est assez inutile de se plaindre, à quoi ça pourrait bien servir – je me souviens qu’à l’occasion de cette fracture, j’avais écrit « détester être maltraité » mais est-ce que ça a de l’importance ? aujourd’hui, vingt ans après ? en réalité, beaucoup : toujours cette fêlure, cette trace à combler, cette disposition à souffrir pour des bêtises, qu’en a-t-on à faire ? « bien faire et laisser dire » comme elle disait; de la rancune ? certes; de la haine ? sans aucun doute, il y a dans ces jours-ci quelque chose chez moi, malgré l’incendie, les pertes, les larmes, il y a quelque chose qu’ils n’atteindront jamais, le garder sur soi, avec soi, en soi et continuer

en réalité, beaucoup : toujours cette fêlure, cette trace à combler, cette disposition à souffrir pour des bêtises, qu’en a-t-on à faire ? « bien faire et laisser dire » comme elle disait; de la rancune ? certes; de la haine ? sans aucun doute, il y a dans ces jours-ci quelque chose chez moi, malgré l’incendie, les pertes, les larmes, il y a quelque chose qu’ils n’atteindront jamais, le garder sur soi, avec soi, en soi et continuer

Il est des moments où je me trompe : ce n’est pas ici que devrait se trouver ce texte, mais sur pendant le week-end, qui ferait un « Oublier Paris » d’un quantième (soixante douze, je le vois et je le ferais) mais je le pose dans cette maison(s)témoin qui accueille souvent des absurdes personnages (les acteurs de cinéma sont souvent absolument absurdes – on a été voir, par exemple, « Une femme douce » (Serguei Loznitsa, 2017) où le personnage principale ne laisse rien voir de ses affects – sans doute n’en a-t-il pas ?) ou des vendeurs assez désoeuvrés parce qu’il faut la faire vivre – le genre de personnages qui est ici en quelque sorte la référence, assez abjecte je reconnais, ne va pas en embellir l’ambiance, je sais bien, mais ce sont des choses qu’on ne gouverne pas facilement. Donc, à retrouver, sans doute dans quelques jours (le temps que les choses s’apaisent peut-être) d’un autre côté de mon éco-système (comme dit l’autre).

le dernier JR qui ne quitte ni ses lunettes ni son chapeau colle des affiches sur les murs. C’est juste magnifique, la Varda filme et fait le clown (lui aussi), la musique accompagne précède tisse élabore illustre. Une douzaine de tableaux plus des transitions (au montage, la Varda) (comme Alain Resnais), une espèce de road-movie (c’est un genre, c’est un classement dans lequel les premières places sont prises par des fictions, « Alice dans les villes » (Wim Wenders, 1974), et « Thelma et Louise », (Ridley Scott 1991)), on aurait tendance à dire « de vrais gens » (mais les faux ne sont qu’au cinéma, à la télévision, sur les photos…), j’en ai gardé quatre ou cinq (ce ne sont que ceux qu’on m’a proposés à travers la banque d’images dont je dispose) : quelque chose de la réalité du monde. Par exemple, je viens de trouver cette image des femmes de dockers (le formidable « c’est nos femmes » dit l’un d’entre eux – ils sont tout petit, en bas des images, les femmes comme des oiseaux à la place du coeur)

le dernier JR qui ne quitte ni ses lunettes ni son chapeau colle des affiches sur les murs. C’est juste magnifique, la Varda filme et fait le clown (lui aussi), la musique accompagne précède tisse élabore illustre. Une douzaine de tableaux plus des transitions (au montage, la Varda) (comme Alain Resnais), une espèce de road-movie (c’est un genre, c’est un classement dans lequel les premières places sont prises par des fictions, « Alice dans les villes » (Wim Wenders, 1974), et « Thelma et Louise », (Ridley Scott 1991)), on aurait tendance à dire « de vrais gens » (mais les faux ne sont qu’au cinéma, à la télévision, sur les photos…), j’en ai gardé quatre ou cinq (ce ne sont que ceux qu’on m’a proposés à travers la banque d’images dont je dispose) : quelque chose de la réalité du monde. Par exemple, je viens de trouver cette image des femmes de dockers (le formidable « c’est nos femmes » dit l’un d’entre eux – ils sont tout petit, en bas des images, les femmes comme des oiseaux à la place du coeur)

un autre montre des chèvres avec leurs cornes

un autre montre des chèvres avec leurs cornes

le maire de la commune où se trouve le bunker (SAINTE MARGUERITE-SUR-MER (re)) raconte comment le bunker a été poussé (ici il est très pixellisé) avant qu’il ne tombe sur la tronche d’un promeneur/touriste ou quelque chose, et comment il est resté ainsi sur la plage. L’agriculteur aux 800 hectares de Chérence dont j’ai oublié le nom (il se reconnaîtra) (l’image du hangar se trouve aussi sur le blog du

le maire de la commune où se trouve le bunker (SAINTE MARGUERITE-SUR-MER (re)) raconte comment le bunker a été poussé (ici il est très pixellisé) avant qu’il ne tombe sur la tronche d’un promeneur/touriste ou quelque chose, et comment il est resté ainsi sur la plage. L’agriculteur aux 800 hectares de Chérence dont j’ai oublié le nom (il se reconnaîtra) (l’image du hangar se trouve aussi sur le blog du