Je dispose d’un film annonce, plus la vision du film en avant première dans un cinéma municipal rénové de fraîche date – enfin, là, ça commence à faire quelques années maintenant je suppose (en réalité, en fait, finalement voilà quatre ans) – situé dans un quartier – Barbès – où il semble que les choses changent, la Goutte d’Or, il y a ce cinéma puis le bar pour jeunes gens friqués qui a ouvert là où un magasin de tissus bon marché a brûlé, il y a en face Tati mais cette enseigne est, comme on sait, assez menacée, il y a à trois pas le Sacré-Coeur (il s’agit d’une basilique catholique et romaine, il me semble mais s’y adjoint quand même cette réminiscence abjecte de ce wtf monsieur thiers) et ses milliers de touristes quotidiens, alors la programmation du cinéma est ce qu’elle est, cosmopolite et très changeante : tant mieux, c’est ce cinéma-là qu’on aime, et le cinéma est à Paris et à Paris -normalement – ville du cinéma s’il en est- les choses changent et se mixent. Evidemment les phénomènes d’embourgeoisement pèsent, notamment quand la municipalité est ce qu’elle est – c’est-à-dire préoccupée par le rang que la ville doit tenir, vis-à-vis de Londres, Dubaï ou Kuala-Lumpur : en un mot bourgeoise, communicante et moderne (ça en fait trois) (bocomo) (on doit ajouter riche) (pfff). Un film annonce, et une invitation gagnée sur internet, dans un cinéma situé dans un quartier où les choses changent. J’y fus donc, à cette séance de vendredi soir c’était le 31 mars. Ici donc une retransmission (peut-être) partiale (sûrement) de sentiments devant ce film, il y avait du monde, on a ri on a pleuré, comme au cinéma. Le producteur n’était pas là, quoi que annoncé il me semble, mais on s’en fout un peu (je veux dire c’est dommage mais c’est fait). Huit heures du soir.

Dans la maison(s)témoin on est en colocation. Entre ici, disait l’autre, tu te souviens, donc entrez ici : trois femmes formidables. (J’ai mon panthéon personnel, et j’ai pensé à Gena Rowlands – dans « Opening night » (1977), un petit peu, mais surtout « Une femme sous influence » (1974) cette merveille (les deux, John Cassavetes,), à Ava Gardner (« La comtesse aux pieds nus« , Jo Mankiewicz, 1954), à Sophia Loren dans « Une journée particulière » (Ettore Scola, 1977) tu vois).

Trois femmes en colocation, l’une Selma (Sana Jammelieh)

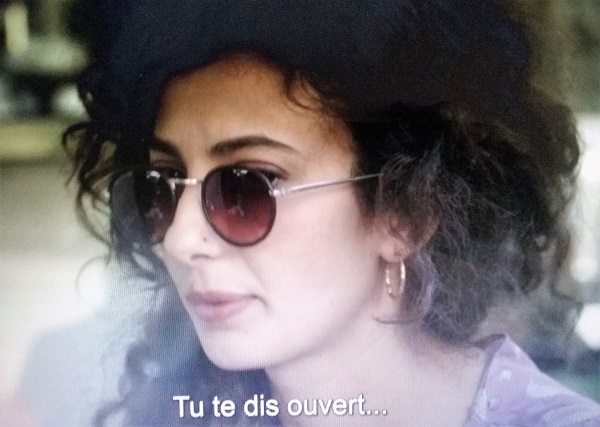

la deuxième, Layla (Mouna Hawa)

la troisième Noor (Shaden Kanboura)

Il faudrait que vous alliez voir ce film pour en connaître l’histoire, mais ici, dans l’antre des goules, des monstres et des fantômes, je voudrais expliciter ce qui est diffusé comme une prévention (on trouve ces mots un peu partout dans les diverses communication à propos de ce film – c’est une merveille, vous ne devriez pas le manquer – mais vous ferez ce que vous voudrez) : ça dit « Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs ».

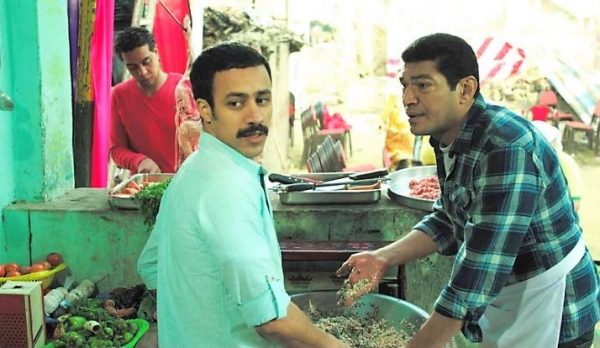

Je pense que cela est posé en référence au viol que subit, de la part de son fiancé, Noor, cet homme-là (à ce niveau, je ne sais pas si « homme » convient, voyez) (et malheureusement, si) Wissam dans le film, à qui on présente Selma et qui refuse de lui serrer la main

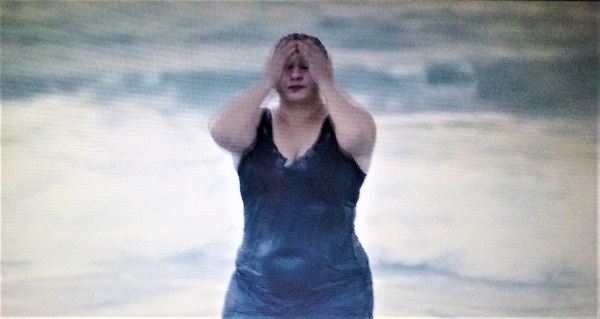

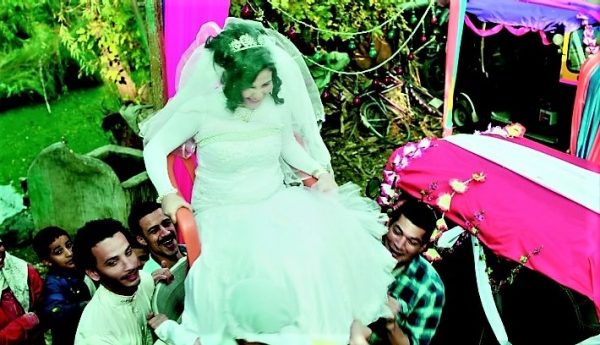

Wissam dans le film, à qui on présente Selma et qui refuse de lui serrer la main au prétexte sans doute que c’est une femme. Cette attitude-là n’augure que mépris (c’est l’illustration de la réponse à la question: « qu’est-ce que c’est qu’un salaud ? »), et à ce titre m’a profondément bouleversé. Après cet acte abject, sa fiancée, Noor donc, violée donc, dans une scène magnifique

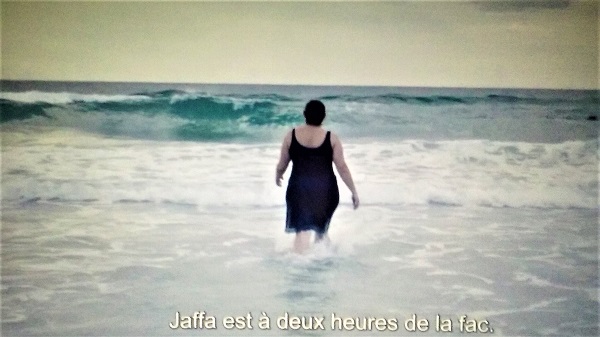

au prétexte sans doute que c’est une femme. Cette attitude-là n’augure que mépris (c’est l’illustration de la réponse à la question: « qu’est-ce que c’est qu’un salaud ? »), et à ce titre m’a profondément bouleversé. Après cet acte abject, sa fiancée, Noor donc, violée donc, dans une scène magnifique ira plonger dans l’eau

ira plonger dans l’eau

et là, je me suis dit – peut-être tout haut, je crois – « la malheureuse » parce que je pensais qu’alors, elle voulait se supprimer (et peut-être le personnage, à ce moment-là, a-t-il cette pensée : en finir) et le suspens se clôt

: non, se battre !

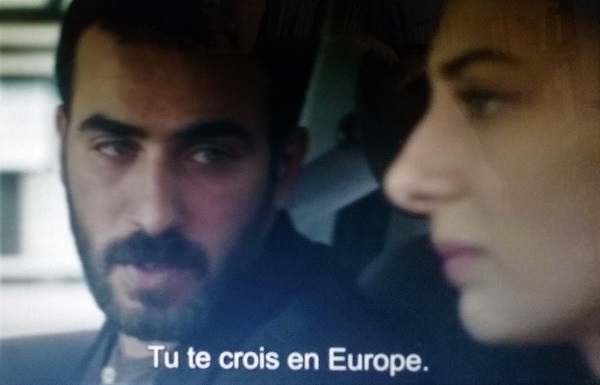

Trois femmes et trois destins liés, pour Layla (on -enfin moi – ne peut pas ne pas penser à cette chanson d’Eric Clapton), les amours sont sérieuses ( d’ailleurs, pour ces trois femmes, les amours sont sérieuses – pour les hommes, ah bah…), elle mène sa vie, aide les autres, refuse d’être maltraitée, une grande intégrité ou probité peut-être qui fait dire à son compagnon qu’elle quittera Non, seulement elle croit en la liberté et se bat pour : formidable…

Non, seulement elle croit en la liberté et se bat pour : formidable… il faudra qu’il sorte de l’auto – et de la vie de Layla, tout autant.

il faudra qu’il sorte de l’auto – et de la vie de Layla, tout autant.

Selma refuse elle aussi de se plier aux ordres de parler hébreu par exemple dans un restaurant où elle fait la plonge : elle rend son tablier. S’en va, trouve une autre place, serveuse, là rencontre un amour je n’ai que le film annonce, je choisis dans cette minute trente, des images qui veulent montrer la tendresse, la vraie vie qui anime ce film, qui évoque des sentiments si doux (l’amour, y a-t-il ici plus beau ?) et d’autres si horribles (être pieux vaut-il cette sauvagerie ?) et qui pose, entre autres, des questions comme le « qu’en dira-t-on » est-il plus important que notre vérité, notre liberté ?

je n’ai que le film annonce, je choisis dans cette minute trente, des images qui veulent montrer la tendresse, la vraie vie qui anime ce film, qui évoque des sentiments si doux (l’amour, y a-t-il ici plus beau ?) et d’autres si horribles (être pieux vaut-il cette sauvagerie ?) et qui pose, entre autres, des questions comme le « qu’en dira-t-on » est-il plus important que notre vérité, notre liberté ?

Il s’agit d’un premier film donc, d’une jeune palestinienne, Maysaloun Hamoud, dont les études de cinéma se sont déroulées à Tel-Aviv où elle était en colocation, dit la chronique. Eh bien, pour un premier film, on n’a qu’un mot : bravo.