Il est des choses qui me sont plus difficiles que d’autres (qu’à d’autres, tout autant) et parler de photographie (celles qui viennent sont – comme la plupart d’ailleurs – magiques) en fait partie : ça arrête le temps, ça propose quelque chose qu’on aime, ça intime de penser quelque chose de différent sur le monde tel qu’on le conçoit, qu’on le voit tous les jours – évidemment, c’est la même chose, il n’y a pas deux réalités, évidemment.

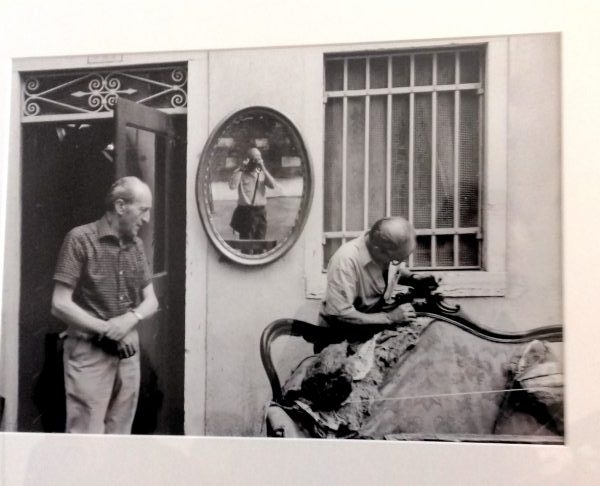

Il y a là deux types (qui peut dire s’ils sont frères, amants, associés, collègues ennemis peut-être pas mais ce sont des semblables) et un miroir; c’est pris à la Guidecca (cette île en face des Zattere, dans l’ombre quand il fait soleil) par le type qu’on distingue dans l’image du miroir. C’est repris par moi, mais c’est l’Italie, ce sont des gens qui travaillent. Ils sont là, mais ce que j’aime c’est cette façon qu’a celui de gauche de tenir son poignet (il porte un bracelet montre comme son collègue, ils sont un peu chauves, ils sont en bras de chemise et c’est qu’il fait chaud à Venise, en été).

C’est parce que c’est Venise, certainement.

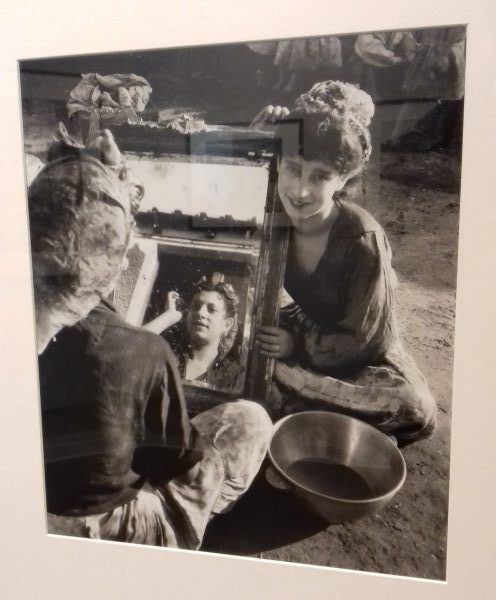

Ce sont les grèves qu’il y a eu, juste avant guerre ou juste après (je n’ai pas pris de note, je retournerai sur place, je verrai) mais ce qui est certain, c’est que c’est la grève. (il s’agit d’une photo intitulée « Grève à la SNECMA-Kellerman » – du nom du boulevard où était située l’usine, datant de 1947 – add.01.10.18). Ce type, là, allume son clopo, derrière lui les déchets de sa machine (c’est sa machine, ça ne fait pas de doute), tourneur ajusteur quelque chose en usine, Panhard Levassor du quai de Javel ou Citroën quelque chose – mais comment il est vêtu, le brillant de ses chaussures, la propreté impeccable des piles de tambours probablement, tout le travail et le savoir faire, tout est là, la dignité du travail surtout. Comme pour elle, cette merveille (une histoire sur cette Rose Zehner, adorable)

elle revient informer ses collègues de la suite des négociations, elles vont entrer en grève (l’histoire dit que cette femme a vu le photographe – lui aussi, et dès après son cliché, il n’en pris qu’un, il a disparu – et l’a pris pour un flic) (la photo, une preuve, un alibi, un témoignage – à charge, à décharge ? je me souviens des clichés qui ne sont pas parus (mais qui ont été pris) de Lady Diana morte dans le souterrain de l’Alma) : on l’écoute, on suit son geste… Le travail, ses luttes, ses victoires

celle-ci, un meeting au vélodrome d’hiver, Paris 1 rue Nelaton, quinzième arrondissement : la photo ne rend pas compte de l’entièreté des choses, mais elle en suggère bien d’autres. J’aime les regarder, mais en rendre compte avec d’autres photos est plus difficile – je n’y parviens pas, je n’ai pas de point, je n’ai pas d’appareil ou de technique, tant pis, ce ne sont que des sentiments, même si on sait que, parfois, évidemment, ils mentent

celle-ci, un meeting au vélodrome d’hiver, Paris 1 rue Nelaton, quinzième arrondissement : la photo ne rend pas compte de l’entièreté des choses, mais elle en suggère bien d’autres. J’aime les regarder, mais en rendre compte avec d’autres photos est plus difficile – je n’y parviens pas, je n’ai pas de point, je n’ai pas d’appareil ou de technique, tant pis, ce ne sont que des sentiments, même si on sait que, parfois, évidemment, ils mentent

mais certainement pas devant ces sourires. Ni devant ceux-ci (on entend presque les mômes (ce sont des Napolitains, tu parles comme on les entend dans leur sabir…) demander au photographe si il veut leur photo)

de quoi j’me mêle ? (ce qui m’appelle, c’est celui qui porte une casquette, on dirait Paul Frankeur). Enfin, des images, des photos, des centaines je n’ai pas compté, je n’en ai pris qu’une petite dizaine, pour me souvenir (mais déjà, Willy Ronis, déjà, on en avait vu de nombreuses de lui, sur Belleville comme on y pense parfois).

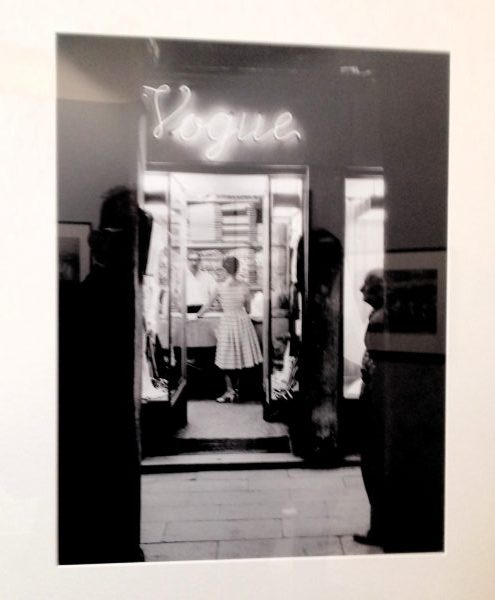

On a commencé par Venise, on finit par Venise (le visage du vendeur est trouble, au loin il porte une moustache, mais c’est ma prise de vue qui défaille – en réalité (?) il a l’air assez surpris et peut-être même vindicatif – il n’aime pas qu’on lui tire le portrait (alors qu’il n’est qu’une infime partie de cette image magnifique, tellement années 50…)

Une exposition de photographies de Willy Ronis, entrée gratuite au carré Baudoin, en haut de la rue de Menilmontant, Paris 20 – fermée le dimanche…

le dernier JR qui ne quitte ni ses lunettes ni son chapeau colle des affiches sur les murs. C’est juste magnifique, la Varda filme et fait le clown (lui aussi), la musique accompagne précède tisse élabore illustre. Une douzaine de tableaux plus des transitions (au montage, la Varda) (comme Alain Resnais), une espèce de road-movie (c’est un genre, c’est un classement dans lequel les premières places sont prises par des fictions, « Alice dans les villes » (Wim Wenders, 1974), et « Thelma et Louise », (Ridley Scott 1991)), on aurait tendance à dire « de vrais gens » (mais les faux ne sont qu’au cinéma, à la télévision, sur les photos…), j’en ai gardé quatre ou cinq (ce ne sont que ceux qu’on m’a proposés à travers la banque d’images dont je dispose) : quelque chose de la réalité du monde. Par exemple, je viens de trouver cette image des femmes de dockers (le formidable « c’est nos femmes » dit l’un d’entre eux – ils sont tout petit, en bas des images, les femmes comme des oiseaux à la place du coeur)

le dernier JR qui ne quitte ni ses lunettes ni son chapeau colle des affiches sur les murs. C’est juste magnifique, la Varda filme et fait le clown (lui aussi), la musique accompagne précède tisse élabore illustre. Une douzaine de tableaux plus des transitions (au montage, la Varda) (comme Alain Resnais), une espèce de road-movie (c’est un genre, c’est un classement dans lequel les premières places sont prises par des fictions, « Alice dans les villes » (Wim Wenders, 1974), et « Thelma et Louise », (Ridley Scott 1991)), on aurait tendance à dire « de vrais gens » (mais les faux ne sont qu’au cinéma, à la télévision, sur les photos…), j’en ai gardé quatre ou cinq (ce ne sont que ceux qu’on m’a proposés à travers la banque d’images dont je dispose) : quelque chose de la réalité du monde. Par exemple, je viens de trouver cette image des femmes de dockers (le formidable « c’est nos femmes » dit l’un d’entre eux – ils sont tout petit, en bas des images, les femmes comme des oiseaux à la place du coeur)

un autre montre des chèvres avec leurs cornes

un autre montre des chèvres avec leurs cornes

le maire de la commune où se trouve le bunker (SAINTE MARGUERITE-SUR-MER (re)) raconte comment le bunker a été poussé (ici il est très pixellisé) avant qu’il ne tombe sur la tronche d’un promeneur/touriste ou quelque chose, et comment il est resté ainsi sur la plage. L’agriculteur aux 800 hectares de Chérence dont j’ai oublié le nom (il se reconnaîtra) (l’image du hangar se trouve aussi sur le blog du

le maire de la commune où se trouve le bunker (SAINTE MARGUERITE-SUR-MER (re)) raconte comment le bunker a été poussé (ici il est très pixellisé) avant qu’il ne tombe sur la tronche d’un promeneur/touriste ou quelque chose, et comment il est resté ainsi sur la plage. L’agriculteur aux 800 hectares de Chérence dont j’ai oublié le nom (il se reconnaîtra) (l’image du hangar se trouve aussi sur le blog du