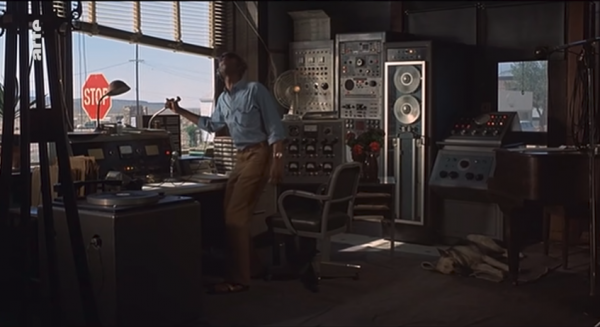

C’est une affaire qui fait le coin de la rue Monge (en son bas, avant la place Maubert) et de celle des Bernardins. Bois au détail et outillage, petite quincaillerie (et grosse sans doute probablement s’il le fallait), un commerce de la rive gauche (à six pas, l’ex-emprise de l’école polytechnique, à douze la faculté alors dite de Paris six Pierre et Marie Curie, entre autres, dite aussi Jussieu aujourd’hui UPMC ou (wtf?) Paris Sorbonne) (on ne sait plus on change d’intitulé afin que les classes moyennes, trop nombreuse à présent, s’y perdent). Trivialement, on dirait que le magasin fait partie de la famille (est un personnage à part entière du film : on ne va pas aller par là). Ici, le voici il y a onze ans

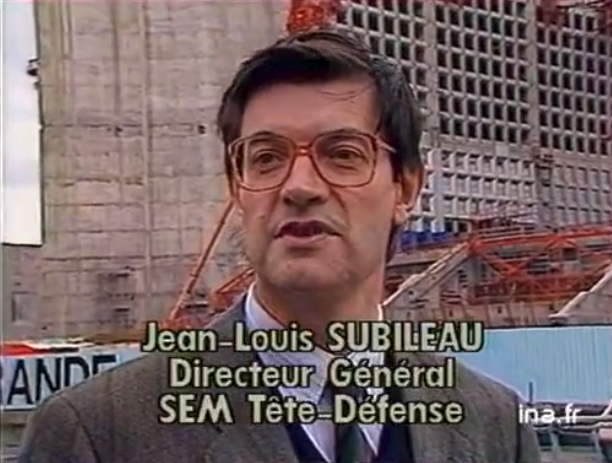

C’est là que ça se passe (le film est un documentaire : il se passe disons quatre vingt quinze pour cent du temps à l’intérieur de l’officine) (c’est un procédé qu’on peut apprécier). Seulement, le lieu est habité : il s’agit d’une entreprise (ici le gérant

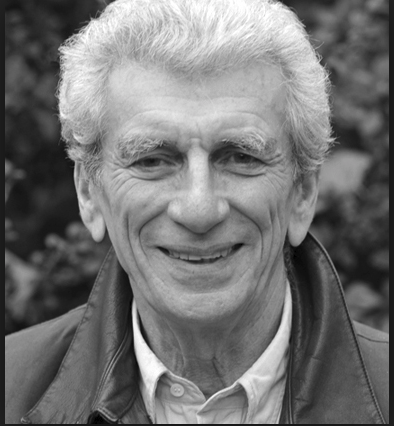

). On boucle les fins de mois avec difficultés, de plus en plus. On travaille : un peu les mêmes employés depuis quatre vingt deux (au siècle dernier, y’a tonton qui arrive au pouvoir : il se peut qu’on se range – celui qui tient la caméra est né quatre ans plus tôt – 78 – on ne sait s’il a frères et/ou soeurs – on ne sait s’il y a une mère – on ne connaît pas bien la famille – on s’en fiche à peine – elle est remplacée par les employés, du moins dans ce décor-ci) ici le patron avec Zohra

dès le début du film, elle apporte des pâtisseries, des makrouds (ce qui fait que les choses se resserrent : le deuxième prénom de ma mère, les pâtisseries ourdies par sa soeur – on se retrouve, je m’y retrouve) (le sucre, c’est la douceur) le magasin, il y a dix ans de ça

on y vend des clous, des vis, du bois à la coupe et à la demande – le bois, c’est quelque chose, le servant de ce matériel est portugais, se nomme José, le voici ici qui sourit

ils’agit d’une petite entreprise (« un abri, un parfait abri ») (sur le registre, José est le deuxième nom sur 30 employés – le premier c’est monsieur Jean) qui faisait vivre ce petit monde-là, mais le temps passe; tu sais bien, il y a aussi je crois bien qu’il vient de l’océan indien, quelque part (on s’en fout complètement, on travaille, on s’entraide, on fait avancer le truc) pour moi il s’appelle Mangala et il pleure un peu

comme José tout à l’heure, comme Zohra sans doute, et comme pas mal de clients – c’est que la boutique va s’arrêter (là c’est en 2014

) juste en face, Saint Nicolas du Chardonnet (hips!), l’une des églises les plus pieuses de Paris et de tout l’univers – Dieu merci, on n’en voit personne – par contre, deux petits jeunes juifs viennent fourguer leur propagande tous les vendredi après-midi – on ne les a pas à l’image, peu importe, ici le patron, donc à nouveau

c’est au sous-sol, il se peut que le magasin soit fermé, on discute, alors soixante huit, et les années suivantes, et la gauche prolétarienne, et l’assassinat de Pierre Overney ? – où en étions-nous ? oui,voilà, dans le sous-sol, et bientôt, il ne sera plus question de vendre quoi que ce soit ici

cette image date de 2015 (dit le robot), c’est à peu près la date où le chantier du film a commencé – le fils de Jean s’est emparé d’une caméra, a commencé de filmer, a montré quelques rushs à une amie productrice, elle lui indique d’aller se former un peu, il fonce à Lussas (école de cinéma, il n’y a pas que la Femis ou Le Fresnoy dans la vie) (ou Vaugirard/Bry-sur-Marne) (ou la fac) tourne, et encore

juillet 2015 – rien ne change, tout se transforme – on tourne, on interroge, les gens passent, les gens tant de gens, les amis

ça n’a rien de tellement triste, c’est juste le mouvement du monde, on arrête, ça va bien, ça suffit – les clients sont malheureux, car ici on pouvait parler, on pouvait rire ou se plaindre – on ferme (là, en 2016)

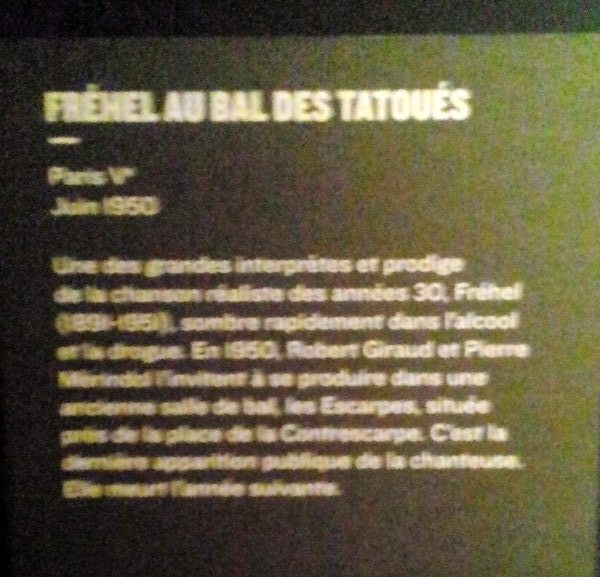

« dépêchez-vous messieurs on va fermer » chantait Pierre Vassiliu, un temps où l’idéal existait – voulez-vous savoir ce que c’est qu’un type bien ?

José emporte son établi, ses morceaux de bois, Mangala ne sait pas s’il retrouvera une ambiance semblable parce que « le travail peu importe, on peut faire n’importe quoi, comme travail, l’important c’est avec qui on le fait » – compter un peu beaucoup : son premier franc, c’est ici qu’il l’a gagné, il ne l’oubliera pas – céder à un épicier et s’en aller

trente ans d’une vie, s’en aller – liquidation totale, stock bazardé, dernier verre entre amis, un film qui restera pour que ça ne disparaisse pas trop vite – un type bien, un commerce de proximité comme on dit de nos jours, allez on ferme – ça ne fait rien, on s’en va – un peu de la vie, un peu de la joie de vivre – nos quartiers meurent, bientôt : alors faites en sorte qu’ils revivent, vous autres, jeunesses et passionnés – on s’en va – et les affaires reprennent

68, mon père et les clous, un (magnifique) film documentaire de Samuel Bigiaoui.