Il s’est agi de regarder un peu les clichés réalisés ces derniers jours semaines mois – et en Italie, cet été, un petit peu – les gens aiment à se glisser dans les images, une espèce de désir, quelque chose qui surgit – nous autres, nous tentons de capturer quelque chose, une action, des participants et ou des réalisants – et eux, bim ils entrent là

il y en a un vingtaine je les pose pour ne pas les oublier – ils sont là, partie du tout, présents malgré tout (ils n’existent pas, ils n’y sont plus, ils sont juste dans la maison)

ils se savent d’autant moins capturés – et captifs – que l’opérateur lui-même n’a aucune idée de leur présence – seule la maison, aujourd’hui –

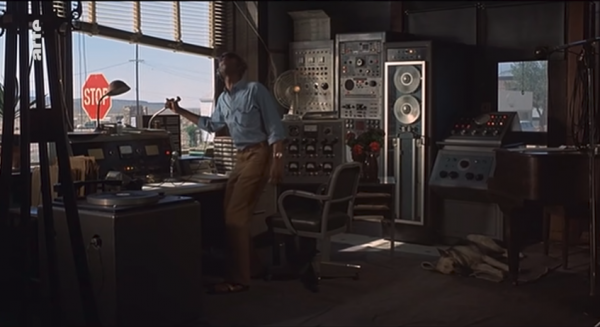

ceux-ci travaillent – il n’est pas rare de découvrir (peut-être un peu comme la précédente) des regards directs

si on y tient absolument, on peut intituler « hasard » cette conjonction – eux passent, l’image les attrape –

c’est le même homme en effet – place des Pyramides – les deux jeunes gens sont aussi au travail sur cette place – la statue de Jeanne d’Arc domine tout ce monde -là

celui-là dort à un jet de pierre – pelouse du jardin des Tuileries – je pourrais aussi bien poser l’entièreté des images afin qu’une idée puisse se faire à les observer

celle-ci attend son taxi wtf nouvelle ère – autoentrepreneur voiture en leasing plateforme esclavagiste : la classe – celle-ci

discute et raconte à qui veut les entendre les mérites comparés des divers emplois qu’elle occupait – celui-ci relève certains compteurs

petite image pour petit métier (pour une fois que ce qualificatif convient à ce métier)

mieux vaut chômeur que contrôleur probablement – cette criminalisation des sans-travail donne des envies de meurtre – mais laissons là, brisons, parlons d’autre chose – c’est d’ici que les choses partirent

cinq portraits oubliés sur le comptoir de la sécurité sociale – cinq fois le même : lequel est le bon ? on pose on prend on s’en va – les gens ne se savent pas pris dans les rets de la photo

on marche et on pense

quand même nous verrions-nous que nous ne nous reconnaîtrions pas – ils étaient là, j’y étais aussi – et alors ?

Paris rue Racine devant le désormais fermé restaurant Acropole : l’homme passe (il se peut qu’à l’autre bout du monde, il soit retourné dans ses pénates) ce matin-là

ici de suite, deux d’Italie – elle et sa canne, lui et sa cheminée –

ramoneur des Abruzzes – soleil à peine voilé… : ce qu’on distingue au fond, ce sont des oliviers : ici l’entière est au zoom

Passant près du métro, toutes les chances sont de leur côté : les voici à trois

restant groupés suivis de peu de celui-ci qui veut se prendre la tête

puis tous réunis – non c’en sont d’autres… –

le métro les a doublés

ici ou là, un peu partout tout en étant nulle part – nos contemporains

et puis on nous emmène… Ailleurs. Le bras lâché

et d’autres encore : elle ici téléphone

d’autres marchent et vont et viennent

et pour finir, cette petite mignonne capturée sans le savoir (et sans que je le sache) dans le jardin des Tarots (Niky de Saint-Phalle)

les gens, en italique, en image, en fondu, derrière l’image, la vraie, la seule, les gens sont passés – pris, emprisonnés, ils sortent de l’image : leur mère ne les reconnaîtrait, eux-mêmes si on les leur présentait, nieraient en faire partie – c’est le statut de l’image : elle n’existe pas, ou alors ailleurs; elle ne représente rien sinon quelque fantôme ou illusion – ils y étaient sans doute, probablement, c’est crédible et vraisemblable, on peut y croire – mais à présent ? Qui sont-ce ? Alors on objecterait qu’ici elles existent vraiment – il s’agit d’une qualité… Peut-être, mais reverra-t-on jamais ces images ? La réalité les a englouties – on les sauve pour un jour – elles retournent presque immédiatement dans le caveau… (dans la salle à manger, dans un tiroir du buffet – dans le tiroir du bas de l’armoire de la chambre d’amis, quelque part ailleurs, où personne ne les cherchera) (une chanson de Claude Nougaro dit ainsi « pensent-elles encore à nous en ce moment / ou font-elles brûler nos photos ? » – Sing Sing)

Passons… laissons-les reposer