j’ai vaguement le sentiment qu’on veut nous rejouer la même partition – nous faire peur, et encore – afin de ne pas nous laisser libre du peu qu’il nous reste – des masques, des gels, des regards effrayés, soucieux – le monde deviendrait-il semblable à ce qu’en prédisait Stephen King dans son 22 11 63 – après la guerre atomique, on a muté, on n’a plus d’appareil respiratoire – quelque chose de ce genre – on aime avoir peur aussi, mais vu l’épaisseur de la connerie ambiante (ne citons pas leurs noms mais les chefs d’état, non, vraiment…) on serait bien fondé à croire que ça pourrait tout aussi bien se déclencher demain à Hong-Kong, en Corée en mer de Chine, à Chypre, en Pologne ou en Hongrie, n’importe où en Afrique ou ailleurs, finalement – on est peu de choses – pendant ces jours là, les plats ronds

ici du pain perdu – cette plaie de savoir que près de trois milliards d’humains, sur cette terre ne mange pas à sa faim – l’eau manque à un milliards des nôtres – on a laissé les épiceries ouvertes, on a récupéré le pain en trop, un peu d’œuf un peu de lait du sucre –

une quiche lorraine – ces images de plats, de chats, de soi : quels enseignements ?

pas si ronde que ça, la pizza – le froid parfois, puis le temps si clément – les peurs, les joies les rires les mots, le téléphone messenger et autres joyeusetés de zooms – quelque chose de tellement moderne – on n’était pas là, on était ailleurs, on parlait on se voyait – on en avait marre on pleurait – la rage au cœur de la fin mars

ça n’avait pas vocation à publication (ici jambon poireaux la quiche) (pas la lorraine) (on remarque peut-être la cafetière et les chaussons charentais de l’officiant en bas du cadre dans les bleus) il fallait bien vivre – les vieux mourraient seuls sans amis sans parents – seuls pour protéger nos propres angoisses – les gens applaudissaient à huit heures, le premier mercredi, on avait demandé aux croyants de prier – vers sept heures et demi – aujourd’hui

tu sais quoi, (laitue/betteraves/pommes) en ville j’aimais à photographier le pékin, à présent il s’avance masqué, je ne le regarde plus je ne les regarde pas, je transpire je fais attention, je ne respire que chichement – je regarde mes contemporains – il ne fait pas beau

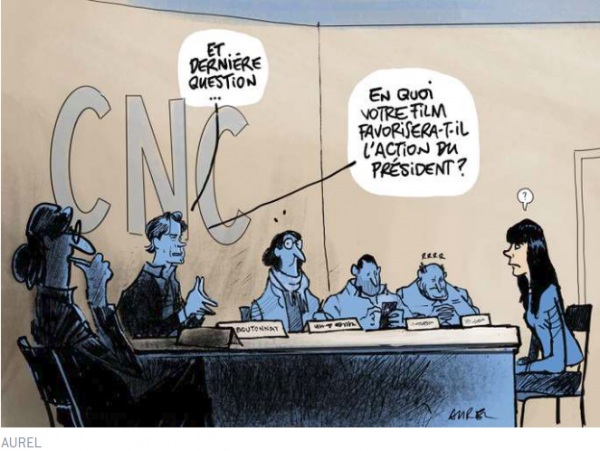

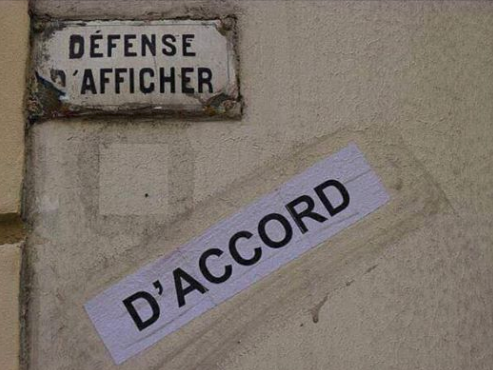

(papardelle/poireaux/crème/andouille) je me souviens et j’entends « signaux faibles » dans le poste, les mêmes et on recommence en pire – on achètera le silence mais on ne fera rien pour l’institution de l’hôpital, rien pour rendre son humanité à cette santé qui a son ministère – la honte qui atteint nos âmes, vivants certes, mais à quel prix ? – les blouses blanches, les morts dans la rue, les prises genoux sur le cou pour faire taire, empêcher de respirer, les manifestations nassées, réprimées, les gens éborgnés, maltraités violentés gazés – les mensonges éhontés sur les stocks de masques, sur les tests sur les trains qui convoient dix malades – ces images percluses de fausseté – et puis le silence, les ciels clairs

(lentilles corail/riz basmati/ail oignons) vivre se nourrir penser aux autres – le poids de la maladie qui alourdit les bronches, celui de la peur qui essaime en nous tandis que le minus se pavane chez le professeur-miracle de Marseille – il y avait le matin le roman de L’AiR Nu à réaliser, les travaux, ranger, nettoyer penser rire se prendre dans les bras parler aux autres lire écouter – désormais, comme tu sais, nous sommes les vieux – nous sommes les parents – un printemps magnifique en soleil et tendresse colorée –

(lentilles vertes/lards/basilic) (sans point) des plats ronds dont on échangeait avec les autres les images – pas mal, hum ça a l’air bon – bon appétit – tout était parfaitement réglé comme avant, avec nos A2D, nos promenades, nos masques – des « signaux faibles » qui se font jour, on repère des « clusters » on invective « barrières » on demande des comptes – le chant des oiseaux, plus un seul avion à réaction plus un seul panache blanc qui salit l’horizon et le climat – l’idiot qui parle, les médecins qui commandent, les flics qui tabassent – résister, oui, anniversaire, penser aux autres, nos amis disparus, nos parents arrachés à notre affection –

quand on s’est retrouvés (sablés nature), on s’est embrassés, on s’est dit à nouveau qu’on s’aimait, qu’on était là, bien là, oui, on a survécu, on s’est tenu on s’est parlé, on est là – vous êtes là ? dans cette maison, oui, des plats ronds

seulement pour vivre (tarte aux pommes/confitures de cerises) sans intention particulière

pour les amis lors du premier wtf déconfinement – cent kilomètres – des artichauts à la barigoule – sans intention particulière, non, simplement pour vivre et se savoir vivant

et continuer sans laisser le vide nous envahir (ici des pommes de terre nouvelles, là des radis roses et ronds)

et cette dernière pour finir, italienne un peu, déjà posée, pour ne pas oublier