toute notre gratitude à l’Employée aux écritures pour nous avoir fourni (par la poste) le lien vers le site qui permet le visionnage de ce beau documentaire

Lorsque j’ai entendu dans le film le réalisateur au bout du fil (entre parenthèses, gardons confiance dans la réalisation pour nous affirmer que c’est lui qui est au bout du fil) répondre : « non mais vous rêvez non » sourires puis raccrocher après un « voilà au revoir »

« pourquoi je rêve ? « , demande l’interlocuteur, ici penché en avant, « dites-moi pourquoi je rêve » quand même ce serait Jean-Luc Godard, je me suis dit mais comment veux-tu qu’il réponde ? est-ce qu’on sait jamais pourquoi on rêve ? sinon pour ranger les souvenirs, dormir tranquille et reposer un peu cette pensée toujours en travail… Il y a cette image de « jeunes gens insouciants »

(bof) (on est août 1959) (je regarde ces images et je vois de loin Otto Preminger qui maltraite ses actrices; je vois, de loin encore, le même Jean-Luc Godard qui ne veut pas parler avec Marina Vlady (premier rôle de Deux ou trois choses que je sais d’elle – récemment en poème/express*875) sinon par micro et oreillette interposée) je regarde le générique d’un des films qui fera croire au reste du monde qu’existe une « nouvelle vague » cinématographique en France (une « bossa nova » au Brésil), alors voilà pour dire avant qu’il ne commence, ces jours-ci, ces temps-ci, à quoi ressemble le décor (ici en 2010 – légèrement difforme par la grâce du robot

là avant hier

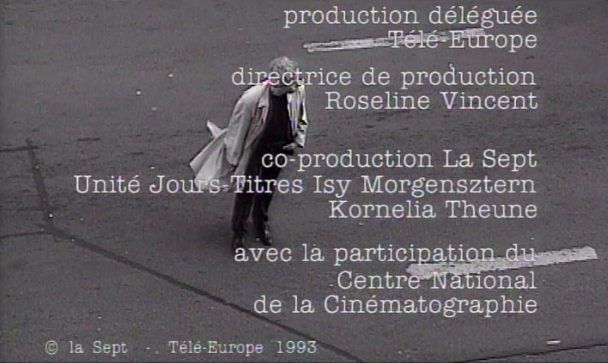

) alors qu’on nous informe dans le (télé)film que l’hôtel va être détruit dans les huit jours (on s’en fout, je reconnais – ça donne une caractère d’urgence, de fatale destinée à l’enquête) et puisque cette maison reste témoin de ces agissements-là, alors pour la troisième fois ici (deux autres : ici et là) , le générique – il s’agit d’un téléfilm comme on dit

il date de 1993, semble-t-il (bouquinistes, mais pas de Notre-Dame) au son, les cinq notes dues à Martial Solal qui inondent littéralement le (télé)film (on croirait du Georges Delerue, c’est pour te dire…) (magistrales) (ça rime…)

un type arrive au volant d’une merco – l’hôtel s’appelait de Suède, c’est joli (ça me fait penser à Ingrid Bergman, qui envoie une lettre à Roberto Rossellini) c’est le générique de début

rien de spécial (Xavier Villetard joue probablement son propre rôle (ça veut dire quoi, » joue son propre rôle » dis-moi ?) je crois que Claude Ventura fait la voix off

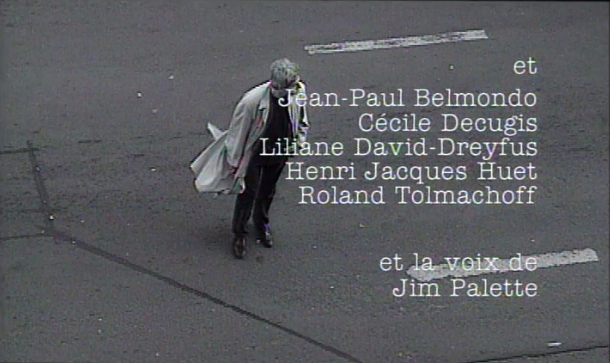

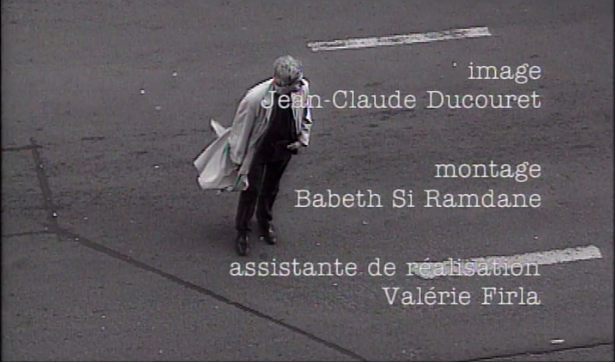

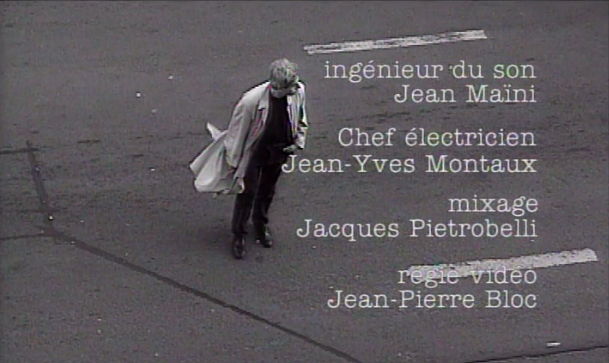

c’est ainsi que se déroule le (télé)film, une heure vingt de recherche (à voir encore je crois un moment ici) de rencontres, d’entretiens, un documentaire dont le sujet serait les relations qu’entretiennent le producteur et le réalisateur d’un film qui deviendra, sans qu’aucun d’eux en sache quoi que ce soit, une espèce de parangon de cette « nouvelle vague » – j’ai réalisé pas mal de « captures d’écran » comme on dit (capture d’écran ? ça veut dire quoi, capturer un écran… ? nous avons besoin des mots), je les poserai plus tard ici, et puis voici les cartons du générique de fin –

on ne dispose pas de celui de « Fin » sur l’écran – il n’y en a pas – Xavier Villetard attend pour traverser, devant le quinze du quai Saint-Michel (je préfère le mot toponyme, juste avant, de Montebello)

et puis c’est en noir et blanc – sonore – avec

tout ce monde interprète son propre rôle (réalisateurs, assistant, opérateur de prises de vue, acteur : pas une femme tu remarqueras) (je ne suis pas certain qu’ils soient cités dans l’ordre d’apparition à l’image)

ici deux femmes, la monteuse et une actrice (à laquelle, dans le film À BOUT DE SOUFFLE le Poicard fauche de l’argent, au début de ses pérégrinations) (Jim Palette ? je ne sais qui…) (seulement sa voix ?)

personnel télévisuel plutôt (on se perd en conjectures : jouent-iels leur propre rôle ?)

en tout cas image arrêtée (ou alors un autre, celui de leur profession?)

(l’accent grave sur le A tu repasseras) et puis

seul sur le quai

une esthétique des années soixante – À bout de souffle se dit Breathless en anglais – sans respirer – la suite au prochain numéro…

Chambre 12, Hôtel de Suède, un documentaire (donc) (télévisuel…) de Claude Ventura